『ボボボーボ・ボーボボ』とは2001年より澤井啓夫が『週刊少年ジャンプ』で連載していた漫画、およびそれを原作としたアニメ作品。西暦300X年の未来の地球を舞台に、人々の毛を刈るマルハーゲ帝国を倒すべくボーボボと個性的な仲間達が戦いを繰り広げていくバトル兼ギャグ漫画。ボーボボが味方を唐突に殴る、敵を謎の世界に引き込んで倒す等の理解不能なストーリー展開がされる。2007年まで連載し、連載終了後の2019年にゴールデンボンバーと共にMステにて出演、2024年には舞台化される等、大きな話題を呼んでいる。

ハジケリスト

破天荒であったり、滅茶苦茶な行動をする人物や性質への総称。ハジケリスト達は互いにハジケ合い、ハジケ勝負をする習慣がある。

第2部で正式な説明が描写され、直訳すると「バカ」である事が明らかになった。

3バカ

ボーボボ、首領パッチ、天の助の代表的な登場人物3人を表す言葉。

ボケ殺し(ボケごろし)

あらゆるボケを封殺し、おふざけを絶対に許さない存在。かつてあらゆるボケやおふざけを封殺し、ボケる者達から恐れられている。現在は絶滅したとされるものの、生き残りとして魚雷ガールが登場した。

真拳(しんけん)

本来の「真拳」は拳法を表すが、本作ではその者固有の超能力の様に描かれる。各自にテーマの様なものがあり、例としてボーボボは鼻毛真拳という鼻毛を自在に操る事が出来る。だが鼻毛とは関係の無い技も使える為、カテゴリーに分類するのは難しい。

真拳の発動時に「〇〇真拳奥義〜」という様に叫ぶパターンが多い。

当初の真拳使いは少なかったが、物語後半では大半の登場人物が真拳使いとなった。

真拳狩り

ギガやツルツルリーナ・3世が行った行為。真拳使いを攫い、特定の場所へ強制連行する事を指す。

ギガの場合は、自身の「オブジェ真拳」のエネルギーにする為に行う。一方でツルツルリーナ・3世は洗脳して自身の手駒にする為に行った。

闇拳

裏マルハーゲ帝国の住人が使う真拳の総称。真拳の3倍の威力を持つ。

精神開放系

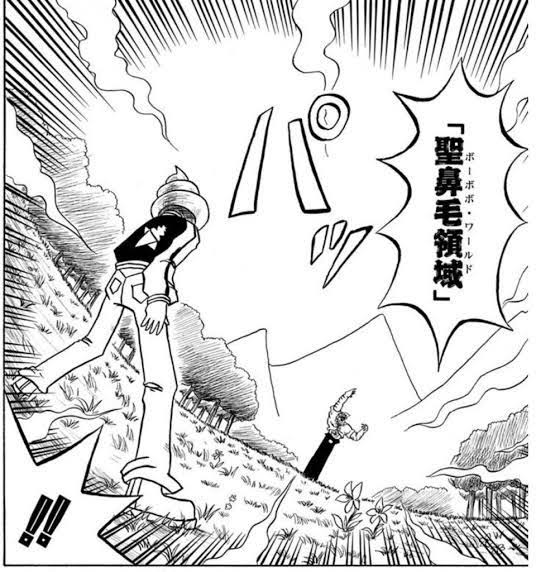

精神解放系奥義を使うボーボボ(画像右の人物)

真拳の奥義の一種で、発動者の真の力を解放できる異空間を生み出す奥義全般を指す。

特徴として、奥義名に「〜領域(『ワールド』と読む)」が付く。

ボーボボ曰く、「精神開放系の奥義が使えるのは毛の王国の生き残りのみ」との事。

領域支配系

真拳の奥義の一種。

前述の精神開放系の奥義に似ているが、こちらは「毛の王国の生き残り」以外でも習得可能。

覇轜袈(ハジケ)

強大な力を具現化させた能力の一種で、真拳とは異なる。真拳とは比べものにならないほど強力であるものの、弱点がある。具体的には時間制限がある、使い手と一心同体であり使用者がダメージを負うと消えてしまう、といったものがある。

自動で使用者を守る機能もあり、利便性も高い。

競技名・バトル方式

ハジケ勝負

ハジケリスト同士の間で行われる勝負方法。互いにハジケ合い、どれだけハジケられるかを競う。一見するとふざけ合っている様にしか見えない。

ハジケ勝負EXルール(エキスパートルール)

ハジケ勝負の玄人が行うバージョン。テーマを1つ決め、そのテーマに沿って互いにハジケ合う。

Related Articles関連記事

ウルフルズ(Ulfuls)の徹底解説まとめ

「ウルフルズ(Ulfuls)」とは、1988年に結成され、1992年にシングル『やぶれかぶれ』でデビューした、日本のロックバンドである。1996年にはNHK紅白歌合戦に初出場しているほどの人気ぶりだ。ウルフルズの魅力は何といってもボーカル、トータス松本の歌声である。圧倒されるほどのパワフルさに前向きな歌詞が見事にマッチし、聴く人に元気を与えてくれる。メンバーは4人だが、2024年時点で、ギター・コーラスのウルフルケイスケがウルフルズとしての活動を休止中であるため、3人で活動している。

Read Article

ギャグ漫画「ボーボボ」の現在がヤバすぎる…!

独特な劇画で不条理なギャグをひたすら連発する漫画『ボボボーボ・ボーボボ』。 連載終了から約8年の月日が流れた今も、物語は続いていた…?

Read Article

【人気漫画】2007年~2018年の週刊少年ジャンプ打ち切り・終了マンガまとめ!

2007年~2018年の間に『週刊少年ジャンプ』で打ち切り・終了したマンガをまとめました。作品は2007年1号以降に終了したものです。『銀魂』『BLEACH』『NARUTO』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』といったジャンプを代表するマンガはもちろん、残念ながら打ち切りになってしまった作品、内容は悪くなかったのに読者に響かなかった隠れた良作を紹介していきます。

Read Article

伝説のギャグ漫画『ボボボーボ・ボーボボ』のガチ人気投票の結果!

かつて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた伝説のギャグ漫画『ボボボーボ・ボーボボ』。不条理きわまるストーリーとシュールな絵で人気を博した本作だが、他のジャンプ作品と同じように人気投票を行っていた。ここでは連載中に行われた人気投票の結果を紹介する。

Read Article

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の概要

- 『ボボボーボ・ボーボボ』のあらすじ・ストーリー

- 毛狩り隊ブロック基地編

- 軍艦編

- プルプー、Zブロック基地、ハジケブロック基地編

- OVER編

- ハレクラニ編

- ギガ編

- 旧毛狩り隊編

- 裏毛狩り隊、闇皇帝編

- 毛の王国編

- 第2部(真説)編

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の登場人物・キャラクター

- 主人公

- ボボボーボ・ボーボボ

- レギュラーキャラ

- ビュティ

- 首領パッチ(ドンパッチ)

- ヘッポコ丸

- ソフトン

- ところ天の助(ところてんのすけ)

- 破天荒(はてんこう)

- 田楽マン (でんがくマン)

- サブレギュラー

- つけもの

- KING鼻毛(キングはなげ)

- 首輪

- サービスマン

- ライス

- コンマ

- 地雷ダンディ(じらいダンディ)

- Mr.コンニャク(ミスターコンニャク)

- 情報屋のオヤジ

- ナレーター

- ハジケ組

- 若頭

- コパッチ

- 真説からの仲間

- ガ王(ガオウ)

- 世の中ナメ郎(よのなか ナメろう)

- ユキ

- 毛狩り隊

- ツル・ツルリーナ4世

- マコちゃん

- オクトパスカル

- マルハーゲ帝国の最高位

- 軍艦(ぐんかん)

- プルプー

- OVER(オーバー)

- 魚雷ガール

- ハレクラニ

- スズ

- お茶づけ星人(おちゃづけせいじん)

- 壁男(かべお)

- ドールマン

- ふんどし太郎

- カレンダー

- 6月7日(ろくがつなのか)

- 強そうな人

- ガム

- デスマスク

- 軍艦五人衆の六人目

- ラムネ

- 禁煙

- おちょぼ口くん

- ガンプ

- ルビー

- 無限蹴人(むげん しゅうと)

- 黄河文明(こうがぶんめい)

- メソポタミア文明

- インダス文明

- カネマール

- ナイトメア

- 鮮血のガルベル

- T-500(ティーごひゃく)

- 覇王(はおう)

- メガファン

- ピープ

- ねんちゃく

- キラリーノ

- タカシ

- 闇夜叉(やみやしゃ)

- サンバマン

- 火鎖清十郎(ひぐさり せいじゅうろう)

- メンマ

- テル

- カツ

- 完・乱謝(カン・ランシャ)

- ハゲチャッ・テルノ

- ウキッキ

- 6(ロク)

- サカナ兵

- ツルン

- 疾風のゲハ(しっぷうのゲハ)

- ウサギのうさちゃん

- 2階の番人ていうか店長

- テスイカツ

- ゲチャッピ

- キテマス

- ユッキー村雨(ユッキー むらさめ)

- サムガーリン

- 覆面(Eブロック隊長)

- 覆面(Fブロック隊長)

- ハーゲン

- ピカリ

- マイテル

- タラシ

- Jブロック隊長

- パピットマン

- ひさし君

- コデブン

- 空ニャン(くうニャン)

- キバハゲ

- ヒビ

- シルエット

- ラジオマン

- ショウ・メイ

- ポン太郎

- 毛狩り隊Zブロック基地隊員全員

- ロボ1号

- ロボ2号

- ロボ3号

- ロボ4号

- ロッカー

- ザ・湯のみ

- 茶柱

- ハジケ鳥

- キャプテン石田

- チューの助

- N&Ns(エヌアンドエヌズ)

- 広(ひろし)

- 糸マン

- 紙マン

- ハジケ占い師

- ヤギさん

- ライン引き

- 跳び箱15段

- 武者

- ハゲゾノ

- パギャ

- 試験官長

- 試験官

- MAX清川(マックス きよかわ)

- グリ

- グラ

- サイバー帝国

- ギガ

- ビキ

- バスロ

- パナ

- ソニック

- 詩人(しびと)

- クルマン

- J(ジェイ)

- 王・龍牙(ワン・ロンガ)

- 絶望君(ぜつぼうくん)

- スパーラビット

- 旧毛狩り隊

- キングツルリーナ3世

- ハンペン

- ランバダ

- 風神のジェダ

- レム

- コンバット・ブルース

- 宇治金TOKIO(うじきん トキオ)

- 薔薇百合菊之丞(ばらゆり きくのじょう)

- 旧L、M、S、T、Uブロック隊長

- チクワン

- GUY坊(ガイぼう)

- 水着ガール

- チスイスイ

- ラパラパ

- 三千年(さんぜんねん)

- スターセイバー

- 覇凱王(はがいおう)

- イシカワ・ゴエモン

- やぎゅう

- 水着ギャル

- モーデル

- カンチョー君

- 泡玉のルブバ(あわだまのルブバ)

- ニヒル

- 裏マルハーゲ帝国

- ハイドレート

- 白狂

- ハロンオニ

- 3ぶくろ(さんぶくろ)

- おやじ袋(おやじぶくろ)

- ぶりっこ袋(ぶりっこぶくろ)

- タコチュー袋(タコチューぶくろ)

- クリムゾン

- LOVE(ラブ)

- ニクニク星人(ニクニクせいじん)

- シャンメリ

- 電柱

- 分銅様(ぶんどうさま)

- ナイチンガール

- ツーガンG(ツーガンジー)

- しぇふりん♥

- スリム

- 新・毛の王国

- TUYOSI(ツヨシ)

- バババーバ・バーババ

- ビビビービ・ビービビ

- ブブブーブ・ブーブブ

- ベベベーベ・ベーベベ

- ビタ

- ミン

- シゲキX(シゲキエックス)

- コシゲキ

- ゴイスー

- さすらいの豆腐

- 極楽鳥(ごくらくちょう)

- アイスン

- じごくのイルカ

- ファイン

- ヤボウ

- ブルーD

- レッドK

- 堕天使シェル

- まぐろっ子ちゃん

- ルナーク大佐

- 貧弱マン(ひんじゃくマン)

- ワサビーフ・カール

- チョイツヨ

- ディウス

- ダライアソ

- インビー

- カモ崎ガル平(カモざき ガルへい)

- ピグムック

- ネオマルハーゲ帝国

- ゴルゴン

- らっこ

- 十兵衛(じゅうべえ)

- シャイナ

- ネオマルハーゲ帝国

- バブウ

- 紫龍炎かまら(しりゅうえん かまら)

- B・B(ブラック・ボーボボ)

- 柊(ひいらぎ)

- ポルストロイ

- ジョブス

- チンチロ姫

- 雨水(うすい)

- 案内屋のグラさん

- 邪ティ(ジャティ)

- ブーメランパンツ丸

- コッチン野郎

- JOY名人(ジョイめいじん)

- 剣・舞(つるぎ まい)

- カードッス50(カードッスごじゅう)

- エンジェル777(エンジェルスリーセブン)

- パチ玉家出ボーイ(パチたまいえでボーイ)

- サドラレール

- 湯上りシャンプーキッド

- 目薬冴子(めぐすり さえこ)

- 竜騎士アリストアル(りゅうきしアリストアル)

- 至郎田正影(しろた まさかげ)

- ヴィク鳥ー・ファイター(ヴィクとりー・ファイター)

- カツオ谷ふみ夫

- スー

- チリ

- ライ

- マー

- ケガリーメン

- 食パンちゃん

- 統堂院(とうどういん)

- シュバルツ・ベッケンバウアー

- ペペペビッチ

- タンス

- 校長

- いちごぷりん

- ハゲメント

- ツルビーニャ

- ズノウ

- メル

- ぶっ飛びニャンコ大臣(ぶっとびニャンコだいじん)

- 爽快スポ恋メロンBOY(そうかいスポこいメロンボーイ)

- ゲル

- ユキダル

- ポコミ

- 名古屋カクオウザン

- 名古屋サカエ

- 手羽先(てばさき)

- ひつまぶし

- ミソカツ

- 天娘(てんむす)

- 横浜ジョー

- 白銀のモグ

- その他のキャラクター

- やす子

- アレキサンダーさん

- 関東野菜連合ヘッド

- 麻雀サル

- しじみ兄弟

- ダイナマイト三兄弟

- 出番がほしい男

- アンパン

- サカナ師匠

- ギブミーベイビー

- 猿園の猿

- トモヒロ

- 豆沢さん

- 母子しゃもじ

- にわこ

- 筆箱

- フラワーマン

- バビロン界案内人

- 軍艦パイロット=ジェニファ

- ドラゴン

- カッパ

- 偽首領パッチ

- 偽ボーボボ

- 原田カオス

- ドラゴンになったボーボボ

- リンリンモンキー

- 微妙に首領パッチじゃない人

- バスケをやりたい動物

- マグロの切り身

- 澤井啓夫

- 鼻くそ

- 鼻くそ隊長

- おやじ(小親父)

- のどちんボ

- 謎の男(ついてきな)

- リス夫

- リス美

- ポチ

- ポチの秘書

- パイロット

- カズタカ

- ボーボボの整備士

- ハナクソ長

- 岡っ引き

- 妖怪歯磨きセット

- 四角・形の助

- 大統領

- 後藤

- 金田たつじ

- 池田

- 宮前

- 押田

- リス吉

- NBAの選手

- インド人

- ブサイクなネコ

- ボーボボ司令室

- 武藤遊戯

- 澤井啓夫の書いたオシリスの天空竜

- トゲ

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の用語

- 基本用語

- 毛狩り(けがり)

- ツッコミ

- ハジケリスト

- 3バカ

- ボケ殺し(ボケごろし)

- 真拳(しんけん)

- 真拳狩り

- 闇拳

- 精神開放系

- 領域支配系

- 覇轜袈(ハジケ)

- 競技名・バトル方式

- ハジケ勝負

- ハジケ勝負EXルール(エキスパートルール)

- 3狩リア(サンガリア)

- 闇ルール『UP』

- 決死・毛4消しバトル(ケッシー・ケシケシバトル)

- 地名・国名・組織名

- マルハーゲ帝国

- 毛狩り隊(けがりたい)

- 関東野菜連合(かんとうやさいれんごう)

- ハジケ村

- ハジケ組

- イナフ村

- トースター王国

- 鼻毛道場(はなげどうじょう)

- 渋谷区大型デパートヨコセヨ

- バビロン界

- プップーシティ

- イグアナ村

- サイバー都市

- 聖地エターナル

- 裏マルハーゲ帝国

- 浮遊城ヤミキング

- 毛の王国

- 新・毛の王国

- プルプル帝国

- 帝国(名称不明)

- シゲキ帝国

- つけもの王国

- ハジケリスト墓場

- ネオマルハーゲ帝国

- ケガリーメン

- 大ピーマン帝国

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- ボーボボの初登場シーン

- ボーボボ「ただしつけものテメーはダメだ」

- ボーボボだけのキャラクター投票シーン

- ボーボボ「ふりかけー!!!!」

- ボーボボ「そんなワケない」

- ジェットコースターで亀ラップをするシーン

- ボボパッチ「俺の名はボボパッチ」

- ソフトン「ウンコー!!!!!」

- キバハゲとのバトルシーン

- ボーボボ「仲間大事」

- 武藤遊戯が「オシリスの天空竜」を召喚するシーン

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- Mステに出演したボーボボ

- 史上最短の打ち切り漫画『チャゲチャ』

- スポンサー0でも放送を続けて伝説となったアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』

- エイプリルフールのネタが実現し舞台になった『ボボボーボ・ボーボボ』

- 『ボボボーボ・ボーボボ』の主題歌・挿入歌

- OP(オープニング)

- JINDOU『WILD CHALLENGER』

- ウルフルズ『バカサバイバー』

- ED(エンディング)

- マニ★ラバ『幸せ』

- FREENOTE『キライチューン』

- mihimaru GT『H.P.S.J.』

- 挿入歌

- 田ボちゃん(CV:國府田マリ子)『マジカル☆ガール 田ボちゃんのテーマ』

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)