『昭和天皇物語』とは半藤一利の『昭和史』を原作とする、『ビッグコミックオリジナル』2017年9号より連載を開始した能條純一による歴史漫画である。原作以外にも複数の文献資料や当時の新聞などからも補強されている。主人公は昭和天皇である。明治天皇崩御から大東亜戦争前、戦中、戦後という激動の日本を昭和天皇がどのように駆け抜けたのか描かれている。他の重要人物も活々とリアルに描かれており、二十世紀日本の歴史全体の流れや天皇制の在り方など改めて振り返られる内容である。

『昭和天皇物語』の概要

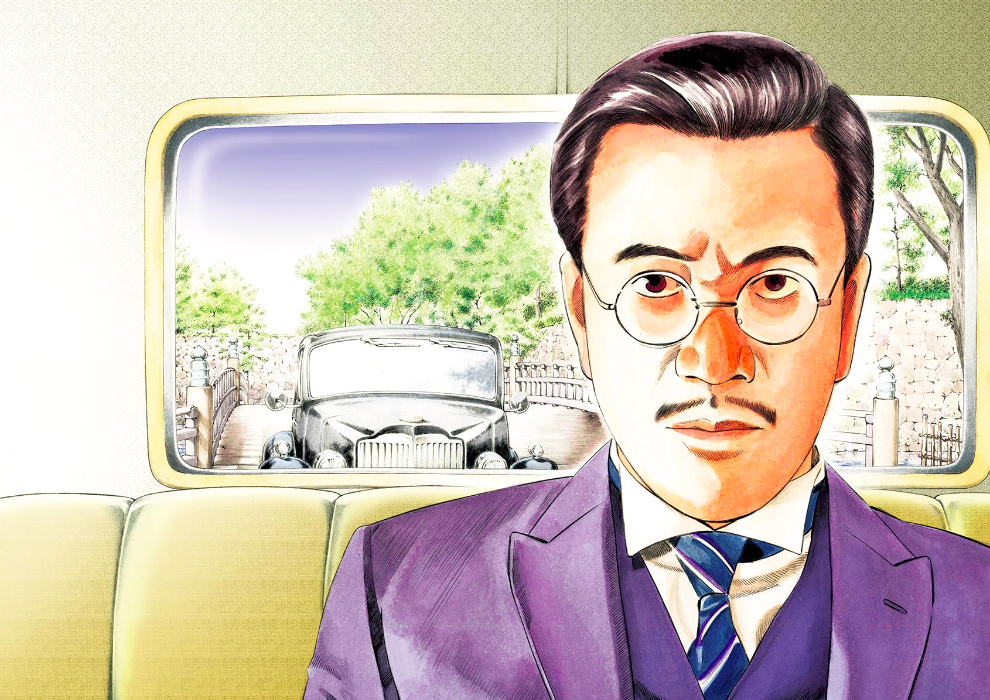

『昭和天皇物語』とは半藤一利の『昭和史』を原作とする、『ビッグコミックオリジナル』2017年9号より連載を開始した能條純一による歴史漫画である。

明治、大正、昭和という日本の激動の時代を本作の主人公である昭和天皇こと日本国第124代天皇裕仁(ひろひと)の視点で描く。

冒頭は大東亜戦争終結後、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元へ裕仁が訪れる、昭和天皇・マッカーサー会見の場面から始まる。裕仁は互いの挨拶を済ませると早々に「戦争遂行に伴う如何なることにも責任を負う」とマッカーサーに申し出る。命乞いを申し出てくることを予想していたマッカーサーはこれに驚き「自らの命と引き換えに自国民を救おうとした国王が歴史上にいただろうか?」と回想する。ここでマッカーサーは裕仁の生い立ちに興味を抱く。ここで明治37年(1904年)にまで遡り物語は始まる。

幼少の裕仁の受ける教育、帝王学は時に過酷なものの愛情に満ちたものであった。この教育により、この頃から、裕仁は日本国を背負う立場としての意識を芽生えさせる。

青年期の裕仁は西洋視察に欧州を巡る。ここで裕仁は初めて自由を感じるといった新鮮な日々を送る。また晩さん会では上下や国の区別を感じることなく手と手をつなぐ様子に感銘を受ける。また第一次世界大戦の激戦地を訪れると戦争のむごさを肌で感じる。外遊でのこれらの経験を通し、身分という分け隔ての無い国家像を描くなど、裕仁は確実に大きく成長する。

帰国すると待ち受けるのは大正天皇である嘉仁(よしひと)の代わりに政務をおこなう摂政の就任であった。ここから裕仁は一切の国事行為を担うようになる。ここから裕仁は怒涛の日々を送る。関東大震災、裕仁が暗殺されかける虎の門事件、関東軍の捏造とされる柳条湖事件からの日本政府の意向を無視した満州国創設、国際連盟の脱退、支那事変、大東亜戦争等々、裕仁に様々な試練、困難が降りかかる。特に日本国政府、天皇の立場である裕仁の意向にそぐわない関東軍の暴走に裕仁はやきもきする。しかし「君臨すれども統治せず」というの姿勢を崩せない裕仁ただその行く末を見守るだけでなくてはならなかった。

本作は遠い立場に感じる天皇を普通のいち人間として身近に感じさせられる内容でもある。ときに、普通の人間と同じように感情を露わにするような場面も見受けられる。しかし、そうであるものの天皇という立場を決して投げ出すことなく粛々と国の行く末を見守る裕仁の姿は日本国民の日本国民たる誇りを想起させる。特に日本人の読者にとっては「天皇制とは何か?」ということを改めて考える、或いは初めて知ることができる内容である。

『昭和天皇物語』のあらすじ・ストーリー

明治天皇の崩御と乃木希典の自刃

物語は大東亜戦争終結後、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが日本国第124代天皇裕仁(ひろひと)の元へ訪れる昭和天皇・マッカーサー会見のシーンから一気に遡る。

明治41年(1904年)、東京女子高等師範学校付属幼稚園の教員を勤める足立タカ(あだちたか)は、東宮侍従長である木戸孝正(きどたかまさ)と学習院院長の菊池大麓(きくちだいろく)から明治天皇の孫の養育係である皇孫御用掛になってほしいと願い出られる。タカはこの申し出を引き受ける。

旅順要塞攻略、二百三高地占領など数々の戦いを指揮した武人、乃木希典(のぎまれすけ)は自身の指揮の元多くの若い命を犠牲にしたことへの自責の念にかられていた。しかし、明治天皇である睦仁(むつひと)から学習院院長に任命されてからは、その責務全うに邁進する。ある日乃木は裕仁のタカによる送り迎えを禁止する。裕仁はそれに反発。裕仁と相撲を始めた乃木は裕仁を投げ飛ばし、その上で裕仁に祖父睦仁のように強くなって欲しいと伝える。これは睦仁の病状が芳しくないとする乃木の焦燥からであった。

その後明治45年7月30日、明治天皇が崩御する。それに伴い乃木は自刃した。

裕仁の摂政就任と成婚

平民宰相と称された第19代内閣総理大臣である原敬(はらたかし)の勧告で、裕仁は欧州外遊から帰国する。裕仁の成長ぶりを喜ぶ原ではあったが、その後まもなく原は大塚駅で転轍手を務める強い右翼思想を抱く中岡良一(なかおかこんいち)により刺殺される。

その直後の大正10年(1921年)11月25日、裕仁は摂政に就任する。

摂政就任後、裕仁は多くの事件、出来事に見舞われる。

まず近代日本の軍政と統治体制の礎を築いた山縣有朋(やまがたありとも)が亡くなる。そのおよそ半年後の大正12年9月1日午前11時56分には関東大震災が発生。

更に同年12月27日には虎ノ門事件が発生する。通常議会の開院式に摂政として初めて出席しようとしていた道中に暴漢に襲撃されるのであった。

これらの事件、出来事に見舞われた裕仁は、日本の皇室における宮家出身で、後に裕仁の妃となる久邇宮良子(くにのみやながこ)との成婚の儀延長を余儀なくされる。

成婚の儀は大正13年(1924年)1月26日に執り行われる。しかしそれは裕仁の意向で、質素なものであった。

満州国創設

大正天皇崩御後、昭和天皇に即位した裕仁は、日露戦争勝利後から遼東半島の権益を保護するため駐留している関東軍に翻弄される。

昭和3年(1928年)6月4日、奉天近郊において中華民国の政治家で北洋軍閥総帥の張作霖(ちょうさくりん)が殺される張作霖爆殺事件が起こる。これは張作霖の政敵である国民革命軍の仕業かに思われたが、実は関東軍の謀略であった。

昭和6年(1931年)9月18日には中国北部奉天郊外の柳条湖で、関東軍が南満州鉄道の線路を爆発させる柳条湖事件が起こる。

上記の事件は対ソ連に備えた満洲国建国のための布石となる。

更に朝鮮を守るため駐留する日本軍、朝鮮軍が越境し満州へ進軍する。

昭和7年(1932年)1月18日には上海で日本人僧侶が襲われる事件が起きる。これを機に日本軍と中華民国国府軍と衝突する上海事変が勃発する。これも関東軍の謀略であった。

“君臨すれども統治せず”の立場を固辞し続けなければならない裕仁は、これらの関東軍の暴走に苛立ちを募らせる。

しかし、関東軍の暴走は止まることはなかった。

関東軍は清朝最期の皇帝である宣統帝溥儀(せんとうていふぎ)を満洲国の執政として担ぎ上げ、満洲国を建国する。

国際連盟脱退

満洲国建国直前、関東軍は国際連盟に目を付けられ、満州にリットン調査団が派遣される。

一方、満洲国は静かに建国される。裕仁がその知らせを受けたのはこの時であった。

帝国議会で立憲政友会に所属する第29代内閣総理大臣犬養毅(いぬかいつよし)は、満洲国建国を異を唱えていた。昭和7年(1932年)その犬養が海軍の青年将校たちに暗殺される五・一五事件が起きる。これにより軍部の政治介入が加速する。

その後、国際連盟が派遣したリットン調査団の調査結果から満洲国建国は否認される。日本はこれを不服とするも、国際連盟に留まることを目的に、外交官であり衆議院議員で英語での弁舌を期待できる松岡洋右(まつおかようすけ)を全権としてスイス・ジュネーブ国際連盟本部に派遣する。

しかし、松岡が孤軍奮闘する最中、皮肉にも熱河省で中国軍侵攻が顕著になる。これに対し日本は防衛の目的で軍事行動に出たが、これが国際連盟加盟国の敵対行為とみなされてしまう。日本は国際連盟脱退に向け舵を切らざる得なくなる。これは経済制裁を危惧しての判断であった。

二・二六事件

日本の国際連盟脱退後、陸軍は古い体制を刷新したい永田鉄山(ながたてつざん)率いる統制派と、天皇親政の国家体制を絶対とする小畑敏四郎(おばたとしろう)率いる皇道派に分裂していた。

この時の陸軍大臣は皇道派の荒木貞夫(あらきさだお)であった。

荒木は肺炎で病床に伏していたため、次期陸軍大臣に教育総監として皇道派思想を浸透させようとしていた眞崎甚三郎(まざきじんざぶろう)を指名する。しかし陸軍大臣のポストには、敵対する統制派の永田と昵懇の仲である林銑十郎(はやしせんじゅうろう)が就く。

陸軍大臣に就任した林は永田を軍務局長として迎え入れる。ここで永田は皇道派の一掃を掲げるのであった。

この結果は皇道派を煽る形となる。昭和10年(1935年)8月12日眞崎を慕う皇道派の相澤三郎(あいざわさぶろう)の手によって永田は惨殺されてしまう。

この相澤の決起は、君側の奸から日本を、陛下を守らんとする皇道派の青年将校たち扇ることになる。

昭和11年(1936年)2月26日明朝、陸軍の青年将校達による侍従長官邸、陸軍省、陸軍官邸、首相官邸を襲撃する二・二六事件が起きてしまう。

支那事変(日中戦争)

二・二六事件終息後もその禍根を絶つことは難しかった。政党と軍部の直接衝突による議会停止、軍部大臣現役武官制を利用した組閣の妨害など、この時期の帝国議会は滞るばかりであった。

そのような中、首相に任命されたのは、一度首相指名を健康上の問題を理由に退けた近衛文麿(このえふみまろ)であった。近衛は裕仁と陸軍の横暴を抑えることを約束する。

この頃日本陸軍は中国北部の北支那への進軍を着々と図っていた。一方の中国は国民党と共産党との間に国共合作が図られ抗日気運を高めていた。

昭和28年7月8日、北支那にある盧溝橋において発砲事件が発生する。これにより日支両軍は戦闘状態に陥り、本格化する。これは陸軍統制派の対ソ連に備えるためまず一撃で中国を屈服させようとする「対支一撃論」によるものであった。これに対し立ち上がったのは閑院宮載人親王(かんいんのみや ことひとしんのう)と石原莞爾(いしわらかんじ)であった。二人は支那との外交交渉をすべきとし、停戦への道を模索するのであった。

しかし、その矢先、中国の虹橋にある飛行場付近で上海海軍特別陸戦隊中尉の大山勇夫(おおやまいさお)が射殺される。これは陸軍の更なる北支侵攻の口実をつくるためであった。これをきっかけに日本海軍航空隊による上海空爆が行われる。

その後、北支事変は日支事変へと改名され戦況が悪化する。

やがて日本軍は上海を陥落させ、中華民国最高指導者の蒋介石(しょうかいせき)を降伏させる。

大東亜戦争(第二次世界大戦)

陸軍の暴走は止まらない。

今度は満洲国とモンゴルとの国境に位置するノモンハンおける戦闘で関東軍は天皇による裁可無しに越境爆撃に出てしまう。

しかし、関東軍はソ連軍の反撃により全滅に近い大打撃を喰らってしまう。

その後日本と秘密協定を結んだはずのドイツがソ連と手を結ぶ独ソ不可侵条約が締結される。

やがてそのドイツは昭和14年9月1日にポーランドへ侵攻する。こうしてついに第二次世界大戦が勃発した。

『昭和天皇物語』の登場人物・キャラクター

主要人物

裕仁(ひろひと)

本作の主人公である。

後の大正天皇である嘉仁(よしひと)の第一皇男子として生を授かる。御称号は迪宮(みちのみや)である。

幼少のころから植物への関心が強い。東京女子高等師範学校付属幼稚園で保母を務めていた足立タカ(あだちたか)が皇孫の養育係となってからはタカのことを「本当の母親のようだった」という位に慕うようになる。タカから教わった「雑草と言う草はありません。」という言葉は生涯にわたって裕仁の胸に刻まれことあるごとに思い起こす。

皇太子時代には欧州を外遊し国民と皇族の距離を近しいものにしたいという君主像を描くようになる。

大正天皇嘉仁の病状悪化により摂政に就任してからは様々な試練に見舞われる。虎の門事件では命を狙われ、関東大震災では後に妃となる久邇宮良子(くにのみやながこ)女王との婚儀を余儀なく延期させられる。

天皇即位後は波乱の日々を送る。特に関東軍の満州国建国などの軍部の独断の暴走に困窮の日々を送る。

稀に直接意見することはあるものの「君臨すれども統治せず」姿勢を崩すことは無かった。

女官制度が存在してい中、父嘉仁同様に一夫一妻制を貫く。また親王、内親王を幼少から離すことなく夫婦で育てることを選択する。

雍仁(やすひと)

第1巻1話から登場する。

大正天皇嘉仁の第二皇男子として生を授かる。御称号は淳宮(あつのみや)である。

第一皇男子の裕仁に比べると活発で無鉄砲な性格である。しかし大変思慮深い性格も持ち合わせている。日本陸軍で第一師団歩兵第3聯隊所属時に出会った、後に二・二六事件の首謀者として処刑されることとなる安藤輝三(あんどうてるぞう)とは特に親しい仲となる。安藤にこれからの日本国の在り方について問いかけた際にはその安藤の答えに大きな影響を受ける。天皇を中心とした親政を裕仁に直接申し出るところなどは安藤の影響が大きいと言える。

昭和40年(1940年)に肺結核と診断されその後は療養生活を送る。

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『昭和天皇物語』の概要

- 『昭和天皇物語』のあらすじ・ストーリー

- 明治天皇の崩御と乃木希典の自刃

- 裕仁の摂政就任と成婚

- 満州国創設

- 国際連盟脱退

- 二・二六事件

- 支那事変(日中戦争)

- 大東亜戦争(第二次世界大戦)

- 『昭和天皇物語』の登場人物・キャラクター

- 主要人物

- 裕仁(ひろひと)

- 雍仁(やすひと)

- 嘉仁(よしひと)

- 節子(さだこ)

- 良子(ながこ)

- 皇族・臣族・華族

- 宜仁(のぶひと)

- 睦仁(むつひと)

- 川村純義(かわむすみよし)

- 照憲皇太后(しょうけんこうたいごう)

- 久邇宮邦彦王(くにのみやくによしおう)

- 久邇宮信子(くにのみやのぶこ)

- 久邇宮智子(くにのみやさとこ)

- 伏見宮博恭王(ふしみのみやひろやすおう)

- 梨本宮方子(なしもとのみやまさこ)

- 一条朝子(いちじょうときこ)

- 久邇宮邦英王(くにのみやくにひでおう)

- 久邇宮朝融王(くにのみやあさあきらおう)

- 久邇宮俔子(くにのみやちかこ)

- 伏見宮貞愛親王(ふしみのみやさだなるしんのう)

- 閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)

- 小松輝久(こまつてるひさ)

- 松平節子(まつだいらせつこ)

- 照宮成子内親王(てるのみやしげこないしんのう)

- 柳原愛子(やなぎはらなるこ)

- 久宮内親王(ひさのみやないしんのう)

- 侍従、側近等

- 藤田尚徳(ふじたひさのり)

- 木戸孝正(きどたかまさ)

- 安住千代(あずみちよ)

- 甘露寺受長(かんろじおさなが)

- 入沢達吉(いりさわたつきち)

- 教職員

- 足立タカ(あだちたか)

- 菊池大麓(きくちだいろく)

- 大迫尚敏(おおさこなおはる)

- 杉浦重剛(すぎうらじゅうごう)

- 山川健次郎(やまかわけんじろう)

- 白鳥庫吉(しらとりくらきち)

- 服部広太郎(はっとりこうたろう)

- 野口幽香(のぐちゆか)

- 中村雄次郎(なかむらゆうじろう)

- 後閑菊野(ごかんきくの)

- 倉富勇三郎(くらとみゆうさぶろう)

- 三浦謹之助(みうらきんのすけ)

- 内閣総理大臣

- 鈴木貫太郎(すずきかんたろう)

- 寺内正毅(てらうちまさたけ)

- 原敬(はらたかし)

- 清浦圭吾(きようらけいご)

- 高橋是清(たかはしこれきよ)

- 山本権兵衛(やまもとごんのひょうえ)

- 若槻礼次郎(わかつきれいじろう)

- 幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)

- 田中義一(たなかぎいち)

- 濱口雄幸(はまぐちおさち)

- 犬養毅(いぬかいつよし)

- 近衛文麿(このえふみまろ)

- 斎藤実(さいとうまこと)

- 東條英機(とうじょうひでき)

- 林銑十郎(はやしせんじゅうろう)

- 高橋是清(たかはしこれきよ)

- 平沼騏一郎(ひらぬまきいちろう)

- 岡田啓介(おかだけいすけ)

- 廣田弘毅(ひろたこうき)

- 米内光政(よないみつまさ)

- 東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)

- 元老

- 山縣有朋(やまがたありとも)

- 西園寺公望(さいおんじきんもち)

- 松方正義(まつかたまさよし)

- 政治家

- 浜尾新(はまおあらた)

- 松平直国(まつだいらなおくに)

- 石原健三(いしはらけんぞう)

- 波多野敬直(はたのよしなお)

- 西園寺八郎(さいおんじはちろう)

- 牧野伸顕(まきののぶあき)

- 二荒芳徳(ふたらよしのり)

- 後藤新平(ごとうしんぺい)

- 入江為守(いりえためもり)

- 一木喜徳郎(いちききとくろう)

- 伊東巳代治(いとうみよじ)

- 樺山愛輔(かばやまあいすけ)

- 田中光顕(たなかみつあき)

- 古島一雄(こじまかずお)

- 井上準之助(いのうえじゅんのすけ)

- 内田康哉(うちだやすや)

- 湯浅倉平(ゆあさくらへい)

- 木戸幸一(きどこういち)

- 福田耕(ふくだたがやす)

- 阿部信行(あべのぶゆき)

- 森田利八(もりたりはち)

- 濱田國松(はまだくにまつ)

- 宇垣一成(うがきかずしげ)

- 畑俊六(はたしゅんろく)

- 桜内幸雄(さくらうちゆきお)

- 石渡荘太郎(いしわたしょうたろう)

- 原嘉道(はらよしみち)

- 賀屋興宣(かやおきのり)

- 東郷茂徳(とうごうしげのり)

- 外交官

- 珍田捨巳(ちんだすてみ)

- 林権助(はやしごんすけ)

- 松平恆雄(まつだいらつねお)

- 松岡洋右(まつおかようすけ)

- 船津辰一郎(ふなづたついちろう)

- 政治運動家

- 北一輝(きたいっき)

- 萱野長知(かやのながとも)

- 頭山満(とうやまみつる)

- 陸軍

- 乃木希典(のぎまれすけ)

- 石黒忠悳(いしぐろただのり)

- 奈良武次(ならたけじ)

- 中岡良一(なかおかこんいち)

- 大井成元(おおいしげもと)

- 石光真臣(いしみつまおみ)

- 安藤輝三(あんどうてるぞう)

- 岡崎生三(おかざきせいぞう)

- 永田鉄山

- 河本大作(こうもとだいさく)

- 板垣征四郎(いたがきせいしろう)

- 石原莞爾(いしわらかんじ)

- 菅波三郎(すがなみさぶろう)

- 本庄繁(ほんじょうしげる)

- 南次郎(みなみじろう)

- 金谷範三(かなやはんぞう)

- 田中隆吉(たなかりゅうきち)

- 白川義則(しらかわよしのり)

- 土肥原賢二(どいはらけんじ)

- 荒木貞夫(あらきさだお)

- 小畑敏四郎(こはたとしろう)

- 眞崎甚三郎(まさきじんざぶろう)

- 岡村寧次(おかむらやすじ)

- 鈴木率道(すずきよりみち)

- 相澤三郎(あいざわさぶろう)

- 村中孝次(むらなかたかじ)

- 有末精三(ありすえせいぞう)

- 磯部浅一(いそべせんいち)

- 丹生誠忠(にうよしただ)

- 村中孝次(むらなかたかじ)

- 林八郎(はやしはちろう)

- 坂井直(さかいなおし)

- 渡辺錠太郎(わたなべじょうたろう)

- 川島義之(かわじまよしゆき)

- 杉山元(すぎやまげん)

- 香椎浩平(かしいこうへい)

- 野中四郎(のなかしろう)

- 西義一(にしよしかず)

- 山口一太郎(やまぐちいちたろう)

- 寺内寿一(てらうちひさいち)

- 梅津美治郎(うめづよしじろう)

- 小磯國昭(こいそくにあき)

- 牟田口廉也(むたぐちれんや)

- 多田駿(ただはやお)

- 辻政信(つじまさのぶ)

- 植田謙吉(うえだけんきち)

- 中島哲蔵(なかじまてつぞう)

- 稲田正純(いなだまさずみ)

- 井置栄一(いおきえいいち)

- 荻洲立兵(おぎすりっぺい)

- 武藤章(むとうあきら)

- 鈴木貞一(すずきていいち)

- 海軍

- 東郷平八郎(とうごうへいはちろう)

- 小笠原長生(おがさわらながなり)

- 山本信五郎(やまもとしんごろう)

- 一条実輝(いちじょうさねてる)

- 島津忠重(しまづただしげ)

- 漢那憲和(かんなけんわ)

- 加藤友三郎(かとうともさぶろう)

- 上原太一(うえはらたいち)

- 竹下勇(たけしたいさむ)

- 四竈孝輔(しかまこうすけ)

- 加藤友三郎(かとうともさぶろう)

- 高橋三吉(たかはしさんきち)

- 三上卓(みかみたく)

- 百武三郎(ひゃくたけさぶろう)

- 大山勇夫(おおやまいさお)

- 山本五十六(やまもといそろく)

- 井上成美(いのうえなるみ)

- 吉田善吾(よしだぜんご)

- 及川古志郎(おいかわこしろう)

- 石川信吾(いしかわしんご)

- 堀悌吉(ほりていきち)

- 永野修身(ながのおさみ)

- 黒島亀人(くろしまかめと)

- 記者

- 後藤武男(ごとうたけお)

- 古野伊之助(ふるのいのすけ)

- 明治時代

- 大久保利通(おおくぼとしみち)

- 伊藤博文(いとうひろふみ)

- 赤禰武人(あかねたけと)

- 諸外国

- ダグラス・マッカーサー

- フレーベル

- クロス

- アレンビー

- ジョージ5世

- 蒋介石(しょうかいせき)

- 張作霖(ちょうさくりん)

- 張学良(ちょうがくりょう)

- 宣統帝溥儀(せんとうていふぎ)

- 婉容(えんよう)

- 川島芳子(かわしまよしこ)

- リットン卿

- チャールズ・チャップリン

- ジョン・サイモン

- ジョセフ・グルー

- 高宗武(こうそうぶ)

- その他

- 大迫(おおさこ)

- 久松(ひさまつ)

- 島津忠義(しまづただよし)

- 吉田茂(よしだしげる)

- 小泉(こいずみ)

- 山下(やました)

- 松平容保(まつだいらかたもり)

- 高橋むつ子

- 塚原伊勢松(つかはらいせまつ)

- 団琢磨(だんたくま)

- 高野虎市(たかのとらいち)

- 坂本駿馬(さかもとしゅんま)

- 甘露寺受長(かんろじおさなが)

- 松尾伝蔵(まつおでんぞう)

- 船津花枝(ふなづはなえ)

- 土肥明夫(どいあきお)

- 井置イク(いおきいく)

- 『昭和天皇物語』の用語

- 皇室

- 玉音放送(ぎょくおんほうそう)

- 今上天皇(きんじょうてんのう)

- 御門鑑札(ごもんかんさつ)

- 三種の神器(さんしゅのじんぎ)

- 教育勅語(きょういくちょくご)

- 皇族身位令(こうぞくしんいれい)

- 立太子の礼(りったいしのれい)

- 摂政(せっしょう)

- 皇室典範(こうしつてんぱん)

- 摂政設置に関する皇室会議(こうしつせっちにかんするこうしつかいぎ)

- 御璽(ぎょじ)

- 践祚(せんそ)

- 剣爾渡御の儀(けんじとぎょのぎ)

- 節折の儀(よおりのぎ)

- 大祓の儀(おおばらえのぎ)

- 皇嗣(こうし)

- 天長節(てんちょうせつ)

- 政治関連

- 立憲政友会(りっけんせいゆうかい)

- 親政国家(しんせいこっか)

- 貴族院(きぞくいん)

- 衆議院(しゅうぎいん)

- 枢密院(すうみついん)

- 二葉会(ふたばかい)

- ロンドン海軍軍縮会議(ろんどんぐんしゅくかいぎ)

- 立憲共和制(りっけんせいゆうかい)

- 満州四巨頭(まんしゅうよんきょとう)

- 詔勅(しょうちょく)

- 顕官(けんかん)

- 戒厳令(かいげんれい)

- 奉勅命令(ほうちょくめいれい)

- 軍部大臣現役武官制度(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)

- 御前会議(ごぜんかいぎ)

- 五相会議(ごしょうかいぎ)

- 荻窪会談(おぎくぼかいだん)

- 興亜院(こうあいん)

- 大政翼賛会(たいせいよくさんかい)

- 条約・宣言

- ポツダム宣言

- 独・ソ不可侵条約(どくそふかしんじょうやく)

- 日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)

- 軍事

- 近衛師団(このえしだん)

- 奇兵隊(きへいたい)

- 陸軍歩兵第三聯隊(りくぐんほへいだいさんれんたい)

- 血盟団(けつめいだん)

- 皇道派(こうどうは)

- 熱河作戦(ねっかさくせん)

- 統制派(とうせいは)

- 上海海軍特別陸戦隊(しゃんはいかいぐんとくべつりくせんたい)

- 支那駐屯歩兵第1聯隊(しなちゅうとんだいいちれんたい)

- ゼークトライン

- 舞鶴要塞(まいづるようさい)

- 戦争・事件・出来事

- 大東亜戦争(だいとうあせんそう)

- 日露戦争(にちろせんそう)

- 日本海海戦(にほんかいかいせん)

- 旅順攻略(りょじゅんこうりゃく)

- 原敬暗殺事件(はらたかしあんさつじけん)

- 関東大震災(かんとうだいしんさい)

- 虎ノ門事件(とらのもんじけん)

- 戊辰戦争(ぼしんせんそう)

- 盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)

- 渡洋爆撃(とようばくげき)

- 北支事変(ほくしじへん)

- 支那事変(しなじへん)

- ポーランド侵攻

- パリ無血占領(ぱりむけつせんりょう)

- ソ連侵攻

- 建築物

- 東京女子高等師範学校附属幼稚園(とうきょうじょしこうとうしはんがっこうふぞくようちえん)

- 学習院(がくしゅういん)

- 東宮御所(とうぐうごしょ)

- 御学問所(ごがくもんじょ)

- 伏見桃山御陵(ふしみももやまごりょう)

- 招魂社(しょうこんしゃ)

- 大学南校(だいがくなんこう)

- 神武天皇陵(じんぶてんのうりょう)

- 学習院女学部(がくしゅういんじょがくぶ)

- 古希庵(こきあん)

- お花御殿(おはなごてん)

- 二葉幼稚園(ふたばようちえん)

- チェスターフィールド・ハウス皇太子宿舎

- ケンリー飛行場

- エジンバラ古城

- イーペル戦場跡

- 田母沢御用邸(たもざわごようてい)

- 赤坂離宮(あかさかりきゅう)

- 葉山御用邸(はやまごようてい)

- 大宮御殿(おおみやごてん)

- 振天府(しんてんふ)

- 賢所(かしこどころ)

- 衛戍病院(えいじゅびょういん)

- 陸軍衛戍刑務所(りくぐんえいじゅけいむしょ)

- 萩外荘(てきがいそう)

- 船舶

- 三笠(みかさ)

- 生駒(いこま)

- 香取(かとり)

- 榊(さかき)

- 出雲(いずも)

- 長門(ながと)

- 考え・言い伝え

- 長幼の序(ちょうようのじょ)

- 覇道(はどう)

- 王道(おうどう)

- 考道(こうどう)

- 宝積(ほうじゃく)

- 統帥権の干犯(とうすいけんのかんぱん)

- 君側の奸(くんそくのかん)

- 簒奪(さんだつ)

- 対支一撃論(たいしいちげきろん)

- 五族協和(ごぞくきょうわ)

- 開戦劈頭(かいせんへきとう)

- 通称

- 小田原の黒いキツネ

- 黄金狂時代(おうごんきょうじだい)

- 満蒙(まんもう)

- 今様水戸黄門(いまようみとこうもん)

- 歌

- 「船弁慶(ふなべんけい)」

- 「オールド・ラング・サイン」

- 世界一周唱歌(せかいいっしゅうしょうか)

- 書物

- 『中朝事実(ちゅうちょうじじつ)』

- 『西洋史講話(せいようしこうわ)』

- 『イソップ物語』

- その他

- 源義経(みなもとのよしつね)

- 竹山(たけやま)

- 村田眼鏡舗(むらたがんきょうほ)

- 半ドン

- おとり替え玉作戦

- ヴィクトリアピーク

- カーテシー

- 我田引鉄(がでんいんてつ)

- 転轍手(てんてきしゅ)

- 金婚漬け(きんこんづけ)

- 日本棋院(にほんきいん)

- リットン調査団

- 『昭和天皇物語』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 足立タカ「雑草という名の草はありません。」

- 裕仁「竹山!!永遠に永遠にさらばだ…朕は国家なり。」

- 原敬「御意!!言わせとうございます!!」

- 裕仁「…正直、後悔してる。」

- 安藤輝三の部下「早く戦地に行って死にたいと存じます!!」

- 裕仁「これ以上何を、何を朕に望むのか!?」

- 鈴木貫太郎「陛下!!ご試練でございます…!!…ご試練ですぞ!!」

- 裕仁「福となせ…だな」

- 裕仁「などあだ波の、たちさわぐらむ…」

- 『昭和天皇物語』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 通常よりも大きい文字のサイズ

- 昭和天皇と香淳皇后の出会いは幼稚園時代

- 半藤一利の妻は夏目漱石の孫

- 雍仁は本来眼鏡をかけており作中はフィクション

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)