『沈黙の艦隊』とはかわぐちかいじによって1988年から1996年まで『モーニング』に連載されていた、架空の戦争・軍事政策をテーマとした漫画作品、およびそれらを原作としたラジオドラマ、アニメ、映画作品である。政治的な陰謀や軍事技術の進展による国際関係の緊張を背景に、架空の最新鋭潜水艦「やまと」の艦長である海江田四郎とその乗組員たちの活躍を描いている。本作は、そのリアルな描写と緻密なストーリー展開で高い評価を受けた。

.jpg)

たつなみ

『沈黙の艦隊』における通常動力型潜水艦「たつなみ」は、架空の潜水艦であり、物語の中で重要な役割を担う。この潜水艦は、日本海上自衛隊が運用する架空の通常動力型潜水艦として描かれており、海江田やその他のキャラクターたちと関連する重要なイベントに関わっている。

実際の通常動力型潜水艦は原子力を動力源としない潜水艦で、ディーゼルエンジンや電気モーターを主な推進力として使用している。近年では、AIP(Air Independent Propulsion)システムを搭載した通常動力型潜水艦も開発されており、これによりディーゼルエンジンの空気依存性を低減させ、潜航能力を大幅に向上させている。

通常動力型潜水艦としての特性上、比較的小規模であること、長時間の潜航能力に制限があるものの、静粛性や近距離での作戦遂行能力に優れている。物語内で「たつなみ」は、様々な戦術的な任務や特殊作戦に従事しており、その活躍は読者に強い印象を与えるものとなっている。

やまなみ

.jpg)

乗組員が全員脱出し、ロシア艦と衝突させるために自動操縦で沈める前のやまなみ

『沈黙の艦隊』における通常動力型潜水艦「やまなみ」は、物語の初期段階で重要な役割を担う架空の潜水艦である。この潜水艦は、海江田が以前艦長を務めていた日本海上自衛隊所属の潜水艦であり、物語の展開上、特に象徴的な存在として描かれている。「やまなみ」は、海上自衛隊の通常動力型潜水艦として設定されており、ディーゼルエンジンと電動モーターを推進力として使用している。物語の中で「やまなみ」は、ソビエト連邦の原子力潜水艦との衝突事故に見舞われ、その後の展開に大きな影響を与えることになる。この事故は、海江田が日本初の原子力潜水艦「シーバット」の艦長に就任する契機となり、彼が後に起こす一連の行動の発端となる。

政軍分離

海江田が東京で日本政府との会談において提案したのは、政治と軍事の分離、そして軍事力を国際的な超国家機関に集約するという革新的な構想であった。このアイデアは国家間の対立を調整し、違反行為が発生した際にはその超国家組織が制裁を加えるというものである。近代国家の仕組みが個人から武力を奪い、政府がその力を集中することで国内秩序を維持しているのと同様に、国際社会でも国家から軍事力を集中することで平和を保つことを目指す。この構想に対しアメリカ大統領ベネットも政軍分離の考えに賛同していたが、その実現にあたってはアメリカが主導権を握るべきだと考えていた。政軍分離が実現すれば、自衛隊も憲法違反の問題から解放されることになる。これは竹上総理が突如、自衛隊の指揮権を国連に委ねると発表したことから始まる新たな段階を示している。海江田は日本が政教分離を達成した国であることを例に挙げながら、政教分離が可能であれば政軍分離も実現可能であると主張した。これは、日本との同盟を構築しようとする彼の意図を明確にしている。

やまと保険

大滝が考案した「やまと保険」とは、「やまと」の存在自体が国際的に利益をもたらす政治的構造を構築することを目的とした保険制度だ。このアイディアでは、日本政府がイギリスの大手保険会社「ライズ」を通じて「やまと」に保険をかけることになる。この保険制度に賛同する各国政府が保険の引受人となり、国連が受取人とされる。この仕組みは戦争によってではなく、平和を通じて利益を生み出す経済構造への転換を目指している。これにより従来の軍事バランスや条約とは無関係に、平和が保障される新たな安全保障体制が構築されることになる。大滝が国連の沈黙の艦隊実行委員長として提唱するのは「平和を金で買う」というコンセプトの保険で、世界中の市民から最低1ドルを集めて株主とし、核兵器の廃絶と軍備の永久放棄を目標に掲げる株式会社の設立を目指すものである。

世界政府

常設軍を保有する超国家機関である世界政府は、将来的に全ての既存国家がこの組織の一部として再編成されることを目指している。すべての国が世界政府の下、一つの県や州に相当する存在となり、現行の国際連合がその基礎となる想定だ。この世界政府の設立は政治と軍事の完全な分離を実現するために不可欠であり、その成立は戦争を世界から根絶することを意味している。戦争は、その時点で内乱や反乱と見なされるに過ぎなくなるためである。リー・ゴールドウェルはこの概念を皮肉に詭弁と呼んだが、ベネットはそれを政治が戦争に対抗する新たな方法として捉えている。

沈黙の艦隊計画

沈黙の艦隊計画、またはSSSS(Silent Security Service from the Sea)は、核兵器の廃絶を目指しつつ、世界各国に平等な核報復力を与えることで安全保障体制を確立する提案である。この計画では戦略原潜を国家の影響力から独立させ、それによって核を地上に保有する必要をなくし核軍拡の競争を防ぐ。イザック・ネイサンはこのアプローチを心理的核抑止と呼び、相互確証破壊の代わりに核軍縮を促進すると述べている。しかしアメリカ大統領ベネットは、この計画がシビリアンコントロールの原則に反するとして反対し、代わりに核管理をアメリカが主導することを提案した。「やまと」の独立宣言も、核戦力を国家の管理から解放するこのビジョンに基づいている。国連事務総長アダムスがSSSSをアメリカに任せることについて海江田に問いかけた際、海江田は陸上の国家、特にアメリカではこの計画を実現不可能と見た。何故なら、ある国が核兵器を使用しアメリカが報復すれば次にはアメリカ自身が核報復の標的となり、アメリカ国民はそのような事態を受け入れないからである。これにより実際に核が使用されても、アメリカが報復行動を取ることは現実的ではなくなる。

海江田は、沈黙の艦隊こそが核兵器を使用しても報復される価値のない存在であると位置付け、これを彼らの行動の大義名分としている。また、アメリカが広島や長崎に核を使用した歴史を引き合いに出し、ベネットが「やまと」への核ミサイル発射を図る理由について「これによりアメリカは実戦で核兵器を使用した国という不名誉から解放される」と述べている。これは、沈黙の艦隊が持つ従来の束縛から自由な存在であるという根拠を強調している。

『沈黙の艦隊』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

デビット・ライアン「なるほど、音楽を絞りながら接近していたのか。これなら、我が艦隊も魚雷を撃てない」

.jpg)

モーツアルトの音量を少しずつ下げながら、原潜「ニューヨーク」(左)の真横に位置し魚雷を撃たせないようにした「やまと」(右)

海江田艦長が指揮する「やまと」は、モーツァルトの音楽を使用して敵艦の注意を引きつつ、その音量を徐々に下げることで敵艦の感覚を狂わせる。この緻密に計算された動きにより「やまと」は「ニューヨーク」の側面に寄り添う形で接近し、通常であれば反撃の機会を与えてしまうような距離にも関わらず敵に魚雷を発射させないようにする。デビッド・ライアンは、「なるほど、音楽を絞りながら接近していたのか。これなら、我が艦隊も魚雷を撃てない」と唸った。この場面では、「やまと」の潜水艦としての高度な静寂性と海江田の洗練された戦術が、音楽を戦術的な要素として取り入れることで際立っている。この音楽を使った戦術はただ単に敵を欺くだけでなく、戦闘中の心理的な優位を確保するという海江田の知性と創造性を象徴している。また、このような非伝統的な方法を用いることで『沈黙の艦隊』が軍事戦略だけではなく、人間の精神や知恵を駆使する戦いであることを示している。

海江田 四郎「われわれは、独立国やまと。これは、われわれの独立宣言である」

アメリカ第7艦隊に包囲された「やまと」が、独立を宣言する場面

原子力潜水艦「やまと」及びその艦長である海江田が、極めて厳しい状況下に置かれているにもかかわらず勇敢にも日本とは異なる独自の独立戦闘国家「やまと」の樹立を世界に向けて宣言する。「われわれは、独立国やまと。これは、われわれの独立宣言である」。この緊迫した状況は、「やまと」が国際政治の舞台で独自の立場を確立しようとする海江田の意志の表れであり、同時に超大国の圧力に屈せず、自らの理念と信念に基づいて行動する決意を示している。この宣言は、ただ単に「やまと」の独立を宣言するだけでなく核兵器を含む軍事力の拡散に対する国際社会の懸念を背景に、新たな安全保障体制の構築を模索する海江田の野心をも示している。この宣言は、物語全体を通じて展開される「やまと」の冒険と、それに伴う国際的な対立と協力のドラマの始まりを告げる重要な転換点である。

日本政府と「やまと」の条約締結シーン

テーブル奥の中央の人物が日本政府代表の竹上総理、手前の人物が「やまと」代表の海江田

この条約の締結は、海江田率いる「やまと」が国際的な孤立を克服し、正式な国際関係を築き始めたことを意味している。条約締結のシーンでは日本政府と「やまと」の代表者が共にテーブルに着き、条約文書に署名する様子が描かれている。この行動は両者間の緊張が一時的にでも解消され、相互理解と協力の新たな段階に入ったことを象徴している。しかし、この歴史的な瞬間は同時に多くの疑問と懸念を抱えている。「今ここに、日本とやまとの友好条約が成立しました。しかし、この決定を日本の国民は、世界の人々は納得するのでしょうか」というアナウンサーのコメントは条約締結のニュースを伝えると同時に、この決定に対する国民の反応や国際社会の視点を問いかけるものである。彼の言葉は単に報道以上のものを示唆しており、条約がどのように日本国内外で受け止められるかについての深い懸念と今後の政治的・社会的影響を暗示している。この瞬間は国際政治における大きな進展でありながら、その結果として生じる複雑な感情や反応を捉えている重要な場面である。

沼田徳治「海江田、専守防衛とは侵略を受けた場合の戦闘と答えたが、その通りだ。しかし現実には、何をされても侵略と判断するわけにいかないのが日本の立場だ」

Related Articles関連記事

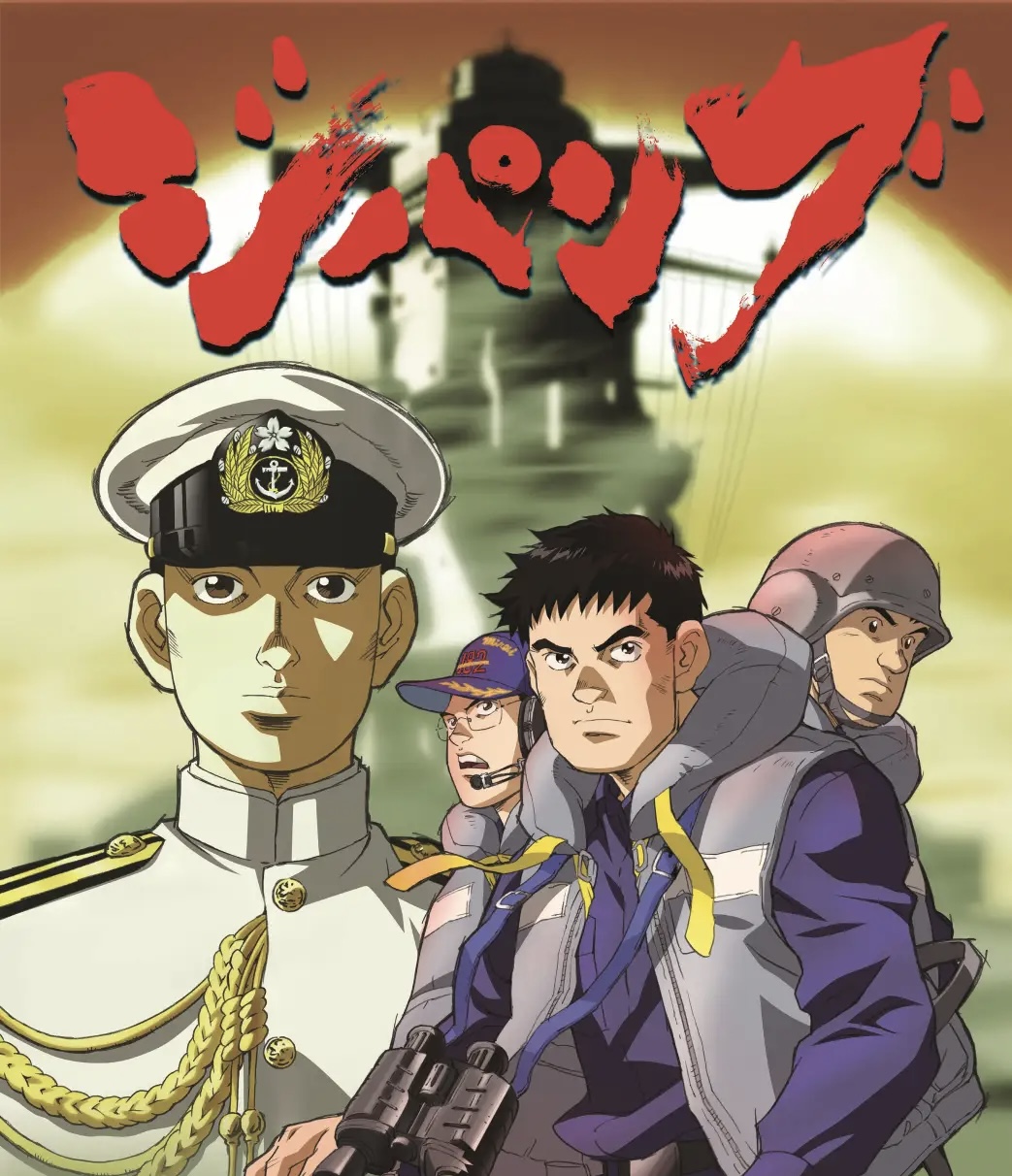

ジパング(かわぐちかいじ)のネタバレ解説・考察まとめ

『ジパング』とは2000年よりかわぐちかいじが『モーニング』で連載していた漫画、およびそれを原作としたアニメ作品。西暦200X年の6月、日本海上自衛隊の最新型イージス艦みらいはミッドウェー沖合にて落雷を受ける。それをきっかけに、彼等はイージス艦ごとミッドウェー海戦直前の1942年6月4日の太平洋上にタイムスリップした。オーバーテクノロジーを保有する形となった彼等は、戦前の人々や歴史の流れの中で葛藤し、各々の思想の違いによって対立していく。そして彼等の存在は、歴史を大きく変えて行くのであった。

Read Article

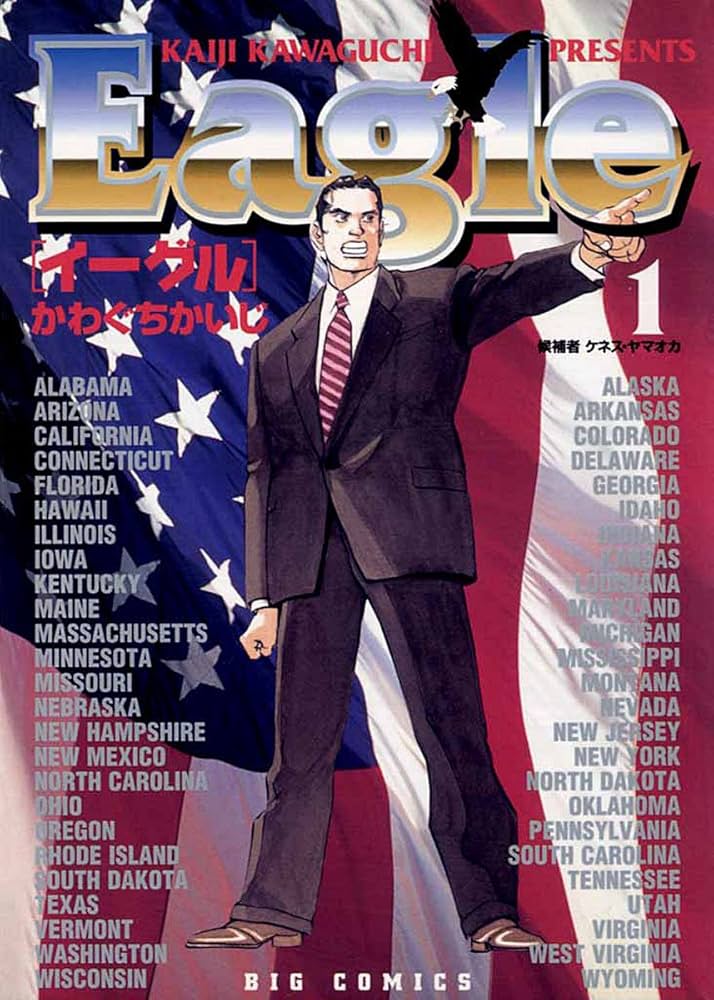

イーグル(かわぐちかいじ)のネタバレ解説・考察まとめ

『イーグル』とは、かわぐちかいじの政治漫画である。1998年から2001年まで『ビッグコミック』で連載された。新聞記者城鷹志は、唯一の肉親である母を事故で亡くす。悲しみの中、突如アメリカ大統領選挙候補者の1人ケネスから密着取材を指名された。アメリカに渡った城は、ケネスから自分の子供である事を告げられる。動揺しながらも、彼はアメリカ大統領選挙を戦うケネスの取材を行う。その取材の過程で母親が何者かに暗殺された事に気付く。事件の真相に迫りながら、アメリカの抱える政治的問題が描かれていく。

Read Article

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『沈黙の艦隊』の概要

- 『沈黙の艦隊』のあらすじ・ストーリー

- 序章

- 背景

- 「シーバット」の試験航海

- 国際的対立

- 日本政府の対応

- 国連での海江田による「沈黙の艦隊計画」の提案

- 結末

- 『沈黙の艦隊』の登場人物・キャラクター

- 主要なキャラクター

- 海江田 四郎(かいえだ しろう/演:大沢たかお)

- 深町 洋(ふかまち ひろし/演:玉木宏)

- ニコラス・J・ベネット(演:リック・アムスバリー)

- 竹上 登志雄(たけがみ としお/演:笹野高史)

- 日本政府関係者

- 海原 大悟(うなばら だいご/演:橋爪功)

- 海原 渉(うなばら わたる/演:江口洋介)

- 天津 航一郎(あまつ こういちろう)

- 海渡 一郎(かいと いちろう)

- 河之内 英樹(こうのうち ひでき)

- 大滝 淳(おおたき じゅん)

- 影山 誠治(かげやま せいじ/演:酒向芳)

- 曽根崎 登/実写版:曽根崎 仁美(そねざき のぼる/そねざき ひとみ/演:夏川結衣)

- 浜本 啓介(はまもと けいすけ)

- 倉池 栄 (くらいけ さかえ)

- 永江

- 「やまと」関係者

- 山中 栄治(やまなか えいじ/演:中村蒼)

- 内海(うつみ)

- 溝口 拓男(みぞぐち たくお/演:前原滉)

- 海上自衛隊関係者

- 赤垣 三郎(あかがき さぶろう/演:手塚とおる)

- 田所 進(たどころ すすむ/演:大河内浩)

- 沼田 徳治(ぬまた とくじ/演:田中要次)

- 速水 健次/実写版:速水貴子 (はやみ けんじ/はやみ たかこ/演:水川あさみ)

- 渡瀬 吾郎(わたせ ごろう/演:佐々木一平)

- 南波 栄一(なんば えいいち/演:ユースケ・サンタマリア)

- アメリカ海軍関係者

- ローガン・スタイガー(演:アレクス・ポーノヴィッチ)

- デビット・ライアン(演:ジェフリー・ロウ)

- アラン・B・ランシング(演:マイケル・ゲンチャー)

- リチャード・ボイス(演:ロブ・フラナガン)

- テレンス・B・カーバー

- ヘンドリック・ドール

- ケリー・J・ネルソン大佐

- アレックス・P・ナガブチ大佐

- ジョン・アレキサンダー・ベイツ

- ノーマン・キング・ベイツ

- アメリカ政府関係者

- アンディ・リード

- ロバート・D・ベイカー(演:ケヴィン・コープランド)

- ジャック・ターナー

- リチャード・ローゼンバーグ

- アンドリュー・ギル

- カール・シュルツ

- アメリカその他の登場人物

- リー・ゴールドウェル

- アイザック・ネイサン

- マルス・ベネット

- 狙撃手(名称不詳)

- イギリス海軍・政府関係者

- クリス・ストリンガー

- ジョセフ・ローリィ

- ジュリアス・ロードン

- ウィリアム・スコット

- ゴッドフリー・ローレンス

- コーエン

- ソビエト連邦海軍・ロシア海軍関係者

- ユーリ・アンドロポフ

- アンドレイ・ロブコフ

- イワン・ボロジン

- ミハイル・セルゲイビッチ

- ソビエト連邦・ロシア政府関係者

- ミハイル・マレンコフ

- ユーリ・ゴルシコフ

- ビクトル・ロザク

- フランス海軍・政府関係者

- ジャン・ルオー・メルビル

- ピエール・モルガン

- シャルル・アリダ

- ドイツ・中国関係者

- ルートヴィヒ・キージンガー

- 張有為(チャンヨウウェイ)

- 報道関係者

- セシル・デミル

- ボブ・マッケイ

- ルーカス・フォス

- 室岡(むろおか)

- ウィンストン・サロー

- 国際連合関係者

- ジョージ・アダムス

- リック・ソーンバーグ

- タワンダ・モヨ

- シャバール

- 『沈黙の艦隊』の用語

- 原子力潜水艦

- やまと

- シーウルフ級原子力潜水艦

- アルファ級原潜「レッド・スコルピオン」

- 通常動力型潜水艦

- たつなみ

- やまなみ

- 政軍分離

- やまと保険

- 世界政府

- 沈黙の艦隊計画

- 『沈黙の艦隊』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- デビット・ライアン「なるほど、音楽を絞りながら接近していたのか。これなら、我が艦隊も魚雷を撃てない」

- 海江田 四郎「われわれは、独立国やまと。これは、われわれの独立宣言である」

- 日本政府と「やまと」の条約締結シーン

- 沼田徳治「海江田、専守防衛とは侵略を受けた場合の戦闘と答えたが、その通りだ。しかし現実には、何をされても侵略と判断するわけにいかないのが日本の立場だ」

- 的確な判断と指示で敵の魚雷を回避する海江田

- テレンス・B・カーバー「この世界最強のデータシステムを持ったイージス艦が完璧に負けた。もう世界のどの洋上艦をもってしても、やまとを沈めることは不可能ということか」

- 深町洋「好き勝手に他国を攻撃し、殺戮しようとやってきたんだ。だったら同じリスクを背負わねばならんことを教えてやろうじゃないか。それが防衛力の意味だ!」

- 魚雷による爆発の圧力をかわすため急速潜行するやまと

- 前人未踏のツインホーンズをくぐり抜けてシーウルフの追撃を振り切ろうとするやまと

- ノーマン・キング・ベイツ 「海江田、やはり君には会っておくべきだった…」

- 『沈黙の艦隊』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 音響魚雷の誤解

- 『沈黙の艦隊』国内外の評価

- 『沈黙の艦隊』のメディア展開

- 劇場版公開前の大沢たかお

- 連載開始時の社会情勢

- 「動く独立国」の着想

- 『沈黙の艦隊』の主題歌・挿入歌

- アニメ版主題歌:来生たかお『夢の渚 〜The Silent Service〜』

- OVA版(VOYAGE2、VOYAGE3)主題歌:笠原弘子『夢の渚 〜The Silent Service〜』

- ラジオドラマ主題歌:CHAGE and ASKA『BIG TREE』

- 実写ドラマ版・劇場版主題歌 :Ado『DIGNITY』

- 挿入曲:モーツァルト『交響曲第40番 』

- 挿入曲:モーツァルト『交響曲第41番 』

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)