『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)とは、ソニー・コンピュータエンタテインメントが2012年6月7日に発売したPlayStation 3用のゲームソフト。同社によるクリエイター発掘支援プログラム「PlayStation C.A.M.P!」で開発された作品としてリリースされた。人類が消えた東京を舞台に、50種類以上の動物を操作して生き残りを目指す3Dアクションゲーム。東京を闊歩する動物たちは一見するとシュールだが、生命の循環という深いテーマを持つことでも話題となった。

『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の概要

『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)とは、ソニー・コンピュータエンタテインメントが2012年6月7日に発売したPlayStation 3用のゲームソフト。ソニー・コンピュータエンタテインメントが行っているクリエイター発掘支援プログラム「PlayStation C.A.M.P!」で開発された作品のひとつとして発表された。「東京ゲームショウ(TGS)2010」に出展された際に話題となり、当初は横スクロール2Dアクションゲームとして開発していたが、同イベントで手ごたえがあったことから、期待の声に応える形で改変が行われ、3Dアクションゲームとしてリリースされることになった。

人類が消えた東京の、渋谷、原宿、代々木周辺のエリアを舞台とし、50種類以上の動物の中からキャラクターを選び、とにかく「生き残る」ことを目的としている作品。登場する動物たちは飼い主を失ったペットや動物園の檻から脱走した猛獣などを操作したり、捕食したりすることで命を繋いでいく仕様となっている。

ひたすら生き残ることを目的とする「サバイバルモード」と、サバイバルモードで収集するアーカイブをもとに、人類が滅亡した理由を探っていく「ストーリーモード」の二種類のゲームモードを搭載している、

ポメラニアンやネコをはじめとする身近な動物たちのほか、恐竜やマンモス、果ては北京原人などの生物も登場することから、一見するとシュールな絵面の作品だが、その背景には「人類滅亡後の地球の再生」「生命のサイクル」などの深いテーマを持つことで知られている。

関連作品として、2013年7月10日にPlayStation Mobileで配信された『TOKYO JUNGLE Mobile』、そして2013年には本作の廉価版がリリースされている。

『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)のあらすじ・ストーリー

サバイバルする動物たち

近未来の東京。人類がいなくなった街で、一匹のポメラニアンがサバイバル生活を送っていた。人間のペットとして飼われていたそのポメラニアンは主を失い、飢えと敵に囲まれた世界に放り出されてしまったのだ。

飢えをしのぐためにネズミを狩り、自分よりもはるかに大きな野犬と戦い、仲間を見つけて繁殖し、彼は必死に生き抜いていた。

一方、ポメラニアンとは別のエリアで、一頭のシカが過酷な環境と戦い続けていた。生き延びるために人間の残したフェンスを越え、緑あふれる郊外を目指す群れ。彼らを狙う大型動物から逃亡を続け、再生した自然からの恩恵で食事を摂る。

動物たちは、静けさと残酷さに溢れた、人類のいない地球で懸命に生き抜いていた。

動物たちはある日、地下にある巨大な研究施設のような場所を探り当てる。

「CERO研究所」と銘打たれたこの研究所では、人間の絶滅以前に進められていた極秘実験があったようだ。その実験とは「人類保存計画」で、地球の環境悪化と感染症の拡大を前に、人類は優れた仲間を「冷凍保存」し、種の存続を託そうとしていたのだ。

しかしこの実験は失敗しており、この研究所に詰めていた研究員たちも消息を絶った。この場所では、AI制御の犬型ロボットだけが忠実に命令を守り続けていたのである。

彼らは動物の世界にも干渉を始め、動物たちは知らず知らずのうちに、人間が残した機械の実験や制御システムに巻き込まれていくことになる。

野生の未来へ

しかし実験失敗から数百年の時を経て、冷凍保存されていた人類の一部が「再起動」しようとしていた。

そのプロジェクトを自動制御していたのが「AI・CERO(セロ)」である。AIは、人類復活のために都市の再生を進めていくが、動物が支配している東京を汚染された場所とみなし、彼らの排除を始めようとする。

長い年月を経てようやく安定した野生の世界は、再び人間の手によって破壊される危機に瀕してしまう。

しかし、研究所で働いていたロボット犬のうちの一体が、この状況に強い違和感を感じるようになる。

彼は人類復興のために作られた機械でありながら、自由に、そして必死に過酷な日々を生きる動物たちと共に過ごすうち、「自分は何のために存在しているのか」と葛藤し、苦しむようになる。

人類存続のためにAIの命令に従うか、新たにできた「仲間」を守るか、という選択を迫られた彼は、悩んだ末に人間の再起動装置を破壊し、人間なき世界のまま、自然のままに生命が続くことを選ぶ。

破壊された研究施設の跡地に、新しい命が芽吹いていた。

かつて人間の手で作られたビルの隙間からは草木が生い茂り、動物たちは再びその地を我が物として歩く。

「文明」と呼ばれて築かれたものは跡形もなく消え去ったが、生命はそのサイクルを脈々と繋げていた。世界は確かに息づいている。人間というものがサイクルから脱落してもなお、地球上は生き物たちがあるがままに生きていくのであった。

『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)のゲームシステム

基本システム

ゲージ

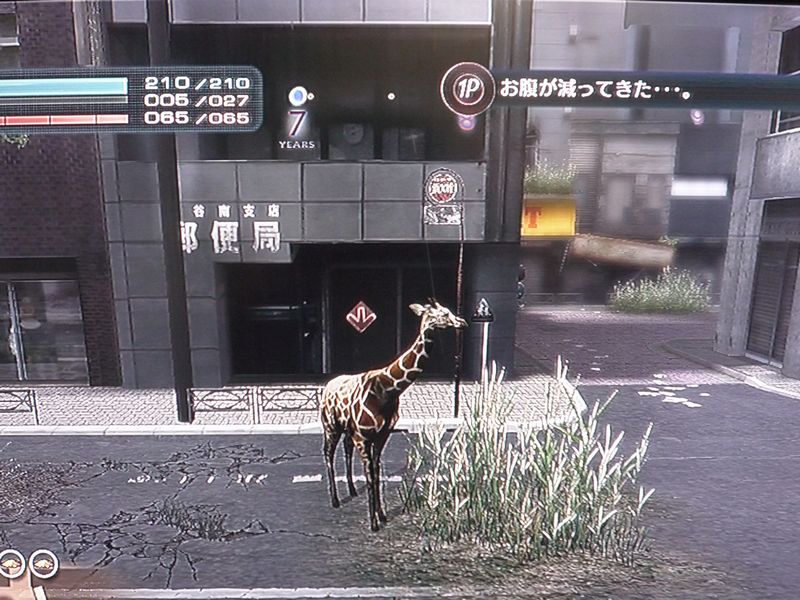

東京を闊歩するキリン。ハングリーゲージが残りわずかになるとアラートが出る。

体力や生命力を表す目安として、ライフゲージ、ハングリーゲージ、スタミナゲージ、ポイズンゲージの4本のゲージが搭載されている。

ハングリーゲージは動物のお腹の空き具合を表しており、時間の経過と共に減少していく。

0になると空腹状態となり、ライフゲージが減少するようになる。

空腹が続いてしまうことや、敵から受けるダメージによってライフゲージが0になるとプレイヤーは死に、ゲームオーバーとなってしまう。ライフゲージは条件が整えば自然回復するようになっており、ハングリーゲージは食料を確保して捕食することで回復する。また、双方ともにアイテムを使用することでも回復が可能。

スタミナゲージは回避行動をとることによって減少していき、0になると回避行動をとることができず、ライフゲージの自然回復も遅くなる仕様。

ポイズンゲージはスモッグや大雨、猛暑などの異常発生や、汚染されたエサを捕食すると蓄積されていき、100に達するとライフゲージが減少していく仕組みになっている。汚染されていないエサや水を摂取することや、正常な環境への移動をすれば回復できるほか、アイテムの使用でも減少させることが可能となっている。

捕食

プレイヤーキャラクターとして操作できる動物は、大きく肉食動物と草食動物に分けられている。肉食動物は他の動物を倒すことで餌を確保し、草食動物はマップ中にランダムに自生している植物を捕食することでハングリーゲージが回復し、摂取カロリーが蓄積されるという仕組み。

摂取カロリーが一定数に達するとルーキー→ベテラン→ボスの順にランクアップしていく。

肉食動物は、同種の敵を倒すことはできるものの、共食いすることはできない。また、犬は犬種が違うものは異種として扱われるため捕食することができる。

サバイバルモードで100年生きることで登場する北京原人のように、どの肉食動物でも捕食ができない者も存在している。

世代交代

世代交代には欠かせない交尾の様子

ひとつのエリアの中には4か所のフラッグ状のアイコンが置かれており、アイコンのあるポイントでは「マーキング」を行うことができる。フラッグを全て見つけてマーキングを行えば、そのエリアを自分の縄張りにすることができる。

プレイヤーは基本的に縄張り内にある巣で睡眠やセーブを行うことができる。セーブしたデータは再開と同時に消去されるため、原則としてリセットによるやり直しは不可となっている。

縄張りの中には同種で異性の動物が出現し、この動物たちには「サゲメス(サゲオス)」「タダメス(タダオス)」「アゲメス(アゲオス)」の3つのランクが存在している。ランクはこの動物から出ているハートマークの色で見分けることが可能で、触れることで伴侶にすることができるが、ランクの高い動物はプレイヤーのランクが高くなければ交尾に持ち込むことができない仕様となっている。

巣で交尾することによって、プレイヤーは自動的に誕生した子供へと引き継がれる。上昇したステータスの一部は親から子供へと引き継がれるようになっており、ランクの高い動物と交尾するほど、生まれる子供の数と引き継がれるステータスの量が多くなる。

一緒に生まれた兄弟は群れとして行動を共にしており、残機の役割を果たす。プレイヤーが死ぬと残った兄弟にプレイヤーとして操作が引き継がれる。

兄弟は次の世代交代時に解散するため次世代には引き継がれず、新たに生まれた兄弟だけが群れとして行動を共にする形になっている。

世代交代によって得たステータスは次回プレイする際にも引き継がれるため、世代交代を重ねたキャラクターほど、初期ステータスが高い状態でゲームをスタートさせることができる。

プレイヤーキャラは様々な種類の動物です。

大体のゲームは動物が出てくる場合、人語を解する場合がほとんどですが、トーキョージャングルではしゃべりません。

テロップ(ナレーション?)はありますが、基本的にしゃべりません。

妙なリアリティーの追求ですね。

ゲームモード

サバイバルモード

他の動物や植物の捕食や縄張りの確保、世代交代を繰り返して、可能な限り長い年月を生き残ることを目的とするゲームモード。年月が経過するごとに「特定種、特定数の動物を倒せ」「特定の場所へ向かえ」などのチャレンジが発生し、クリアすることによってサバイバルポイントと呼ばれるポイントや、次回プレイ時に持ち越しが可能な装備アイテムを獲得することができるようになる。チャレンジをクリアすればステータスの上昇のほか、プレイヤーキャラクターのアンロック権解放などといったボーナスも得ることができる。

プレイ中に獲得したサバイバルポイントと、使用したキャラクターそれぞれが持つアニマルレートを掛け算したものが最終的な獲得サバイバルポイントとなる。

生存期間が90年前後になると異常な攻撃力と出現率、出現数を誇る北京原人の登場などの外的要因が発生するほか、ほぼ全てのエリアでスモッグなどの異常気象が高頻度で多発し、倒した獲物や植物は即時に毒化し、水飲み場もほぼ全て毒化することから捕食の機会が激減し、難易度が跳ね上がるようになっている。

ストーリーモード

上述のサバイバルモードをプレイしながら「アーカイブ」と呼ばれるアイテムを入手することによってプレイが可能となるゲームモード。さまざまな種類の動物の物語をオムニバス方式で展開し、人類消滅の謎を明らかにしていく展開を楽しむことができる。サバイバルモードでアーカイブを3個入手するごとにエピソードが1つずつアンロックされ、1つのエピソードをクリアすると、サバイバルモードで新たなアーカイブが出現するようになっている。

このため、人類滅亡の全容を知るためにはサバイバルモードとストーリーモードを交互に行う必要がある。

おまけ要素

Related Articles関連記事

Demon's Souls(デモンズソウル)のネタバレ解説・考察まとめ

『Demon's Souls(デモンズソウル)』とは、2009年に発売されたPlayStation 3用アクションRPG。開発はフロム・ソフトウェア。「チャレンジ・発見・達成」の3点に重きを置いており、稀にみる高難易度と完成度の高いゲーム性で多くのプレイヤーを魅了し、「死にゲー」と呼ばれる新たなジャンルを切り開いた。この作品の発売後、様々な「死にゲー」が各社から発表された。ほとんどプロモーションを行わなかったものの、世界的な大ヒットを記録したゲームである。

Read Article

サルゲッチュ(ゲーム)のネタバレ解説・考察まとめ

『サルゲッチュ』とは、1999年より株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)がリリースしているゲームシリーズ、またゲームシリーズにかかわるメディア作品群の総称である。「ピポサル」と呼ばれる特殊なヘルメットをかぶったサルたちを捕獲することを目的とした作品で、サルたちの愛嬌のある仕草から高い人気を得ている。 シリーズ1作目の『サルゲッチュ』では、主人公のカケルがタイムマシンにより過去へ飛ばされたことから冒険が始まる。

Read Article

GRAVITY DAZE(グラビティデイズ)のネタバレ解説・考察まとめ

『GRAVITY DAZE』とは、ソニー・コンピュータエンタテインメントより2012年に発売されたPlayStation Vita用ゲームソフト。オープンスペースの箱庭系ゲームであり、見える範囲には全てシームレスに移動できる。フレンチコミックのエッセンスと、重力方向を自由に定義できるデザインの2つをコンセプトとして制作された。「重力嵐」の脅威にさらされ、壊滅の危機に瀕している空中都市ヘキサヴィルで、一人の少女が目を覚ます。少女は、嵐に奪われた街を取り戻すために奔走する。

Read Article

ブーム火付け役の天才!?㈱レベルファイブの今は亡き名作ゲームたち

株式会社レベルファイブといえば、最近では「妖怪ウォッチ」を世に繰り出し、数百億円を越える経済効果を生み出したことでまたまだ記憶に新しいですよね。そんなレベルファイブですが、しかし今までもこのように一世を風靡する大ブレーク作品を、実は何度も成功させていたことをご存知でしょうか?無論、あれだけブームになったのに知らない人は知らない、そんな名作たちをご紹介します。

Read Article

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の概要

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)のあらすじ・ストーリー

- サバイバルする動物たち

- 野生の未来へ

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)のゲームシステム

- 基本システム

- ゲージ

- 捕食

- 世代交代

- ゲームモード

- サバイバルモード

- ストーリーモード

- おまけ要素

- きせかえシステム

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の登場人物・キャラクター

- 肉食動物

- ポメラニアン

- ネコ

- ビーグル

- ゴールデンレトリバー

- 土佐犬

- オオカミ

- ジャッカル

- リカオン

- ハイエナ

- チーター

- クマ

- クロヒョウ

- シロクマ

- トラ

- ライオン/子ライオン

- ディノニクス

- ディロフォサウルス

- ポメラニアン(白)

- ポメラニアン(黒)

- シルキーテリア

- ボスネコ

- クロコダイル

- サーベルタイガー

- 北京原人

- 草食動物

- 二ホンジカ

- ヒヨコ/ニワトリ

- ウサギ

- ヤマアラシ

- チンパンジー

- ガゼル

- ブタ

- ブラックバック

- ヒツジ

- アクシスジカ

- イノシシ

- ヤギ

- サラブレッド

- ホルスタイン

- シマウマ

- バッファロー

- カバ

- ダチョウ

- ゾウ

- ジャイアントモア

- マンモス

- カンガルー

- キリン

- パンダ

- サラリーマン

- 災害時特殊探査機

- 試作型災害時特殊探査機/ERC-003

- 災害時特殊探査機I/ERC-2000

- 災害時特殊探査機II/ERC-X

- NPC

- ハト

- カラス

- ツル

- メガネウラ

- シソチョウ

- プテラノドン

- ERC-XII

- 北京原人

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)のアイテム

- 食料品

- ペットフード

- ペット用飲料水

- スタミナジャーキー

- 満腹ササミ

- 医薬品

- ペット用救護薬

- ノミ取りシャンプー

- ケアグッズ

- 携帯ベッド

- ペット用爪研ぎ

- その他のアイテム

- 週刊少年マガジン

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の用語

- 登場エリア

- 渋谷駅前

- 渋谷繁華街

- 渋谷郊外

- 道玄坂

- 渋谷森林

- 山手線東

- 山手線西

- 代々木公園西

- 代々木公園東

- 下水道

- 地下施設

- 代々木公園地下

- 人類に関連する用語

- CERO

- CERO研究所

- 災害時特殊探査機

- プレイ中に現れるオブジェクト

- プレゼントボックス

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- ストーリーモードで垣間見ることができる動物たちのドラマ

- 『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 若手と未経験チームで制作が始まった本作『TOKYO JUNGLE』(トーキョージャングル)

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)