長年に渡り世界中で読み継がれている哲学や倫理学、心理学の名作をまとめました。古代ギリシアの哲学者プラトンの『国家』や、ドイツの思想家ニーチェの『道徳の系譜』など、各作品の基本情報や読者の感想をまとめています。哲学入門編にぴったりな本もまとめて紹介しています。

代思想ってやつをとりあえず齧ってみるか、程度の軽い感じで手を出すのならば、

それはただただ無謀な試みなので、やめておいた方がいいと思う。

現象学の用語やら議論の系譜やらを一応把握しておかないことには、レヴィナスがそもそも

何をやっているのか意味がさっぱり分からないだろうし、「実存者から実存へ」という

「近代」あるいはそれ以前からの思想の流れを知らない人には、この『実存から実存者へ』の

書き手の「全体性」概念、「無限」概念なんて分かりようもないだろうから。

出典: www.amazon.co.jp

そういう前提を欠いていると、おそらくふんわりとしたムードの中で、ぼんやりと胡散臭い

ことを語っているようにしか見えないことだろう。

事実、かつての私がそうだった。

出典: www.amazon.co.jp

そのころに比べれば少しは賢くなった現在の感想としては、現象学を前提に論理を

組み立てれば、まあそれはそれでありなのかな、そうなるだろうな、とは思う。事実、

少ない前提から議論を組み立てることに関しては、驚くほど厳密にできてはいる。

ただし、その用具立てを承諾する限りで。

出典: www.amazon.co.jp

『〈エロス〉によって〈私〉はこのような詰めこみから解放され、〈私〉の自己へと回帰が停止する。』(レヴィナス『全体性と無限』)

— 綾瀬夕映 (@PHILOSOPHA_STRA) October 19, 2017

恋愛をバカにしてはダメです

『全体性と無限』レヴィナス 著者は、20世紀最大と言われたハイデガーを批判的に継承した仏の哲学者。 本書では、ナチス(全体性)に傾倒していったハイデガーに対して、生き残りのユダヤ系哲学者として戦後の新しい倫理(無限)を考えている… twitter.com/i/web/status/9…

— てんま (@clg_vp) 2017.10.21 23:38

出典: www.amazon.co.jp

フロイト『快感原則の彼岸』

「わたし」の意識はわたしが知らずにいる無意識によって規定されている。

「意識」には「無意識」を、「理性」には「リビドー」を対置して、デカルト以来のヨーロッパ近代合理主義に疑問符をつきつけたフロイト。

「自我」(「わたし」)を「意識」「前意識」「無意識」という構造として理解しようとした初期の論文から、それを巨大な「エス」の一部ととらえつつ「超自我」の概念を採用した後期の論文まで、フロイト「自我論」の思想的変遷を跡づけた。

「欲動とその運命」「抑圧」「子供が叩かれる」『快感原則の彼岸』『自我とエス』「マゾヒズムの経済論的問題」「否定」「マジック・メモについてのノート」の8編を、新訳でおくる。

フロイトの論文の中でも

自我について扱ったものを中心に集められている。

第一次局所論から第二次局所論への移行や

欲動を考える上でどうしても必要になり生まれ「死の欲動」の概念など

彼の自我に対する考え方、思想的な変遷はこれを読むことでわかる。

出典: www.amazon.co.jp

しかし、言っていることが論文ごとにころころと代わるので

初めての人は混乱すると思う。

始めてフロイトを読む人はこれよりも「精神分析入門」がお勧め。

出典: www.amazon.co.jp

主に『快感原則の彼岸』を読むために買いました。なるべく易しい日本語にしようという努力が感じられるのですが、苦しい訳の箇所がある多かったように感じます。難しい・堅い文章に慣れてる人は岩波のフロイト全集を見るべきだと思いますね。

出典: www.amazon.co.jp

以下の論考は何の学術的根拠もない思弁であるという書き出しから始まるテクストであるにもかかわらず20世紀で最もよく引用されたもの一つにフロイトの『快感原則の彼岸』があります。読むと「あ、そういえば、オレもこんな話を思いついた」と読者の知性が活性化してしまうからです。

— 内田樹 (@levinassien) August 14, 2017

フロイトがなぜ戦間期のヨーロッパで「快感原則の彼岸」について考えなければならなかったのか、いまの日本を見ているとなんとなく身に染みてきます。

— 東浩紀@友の会更新〆切迫る (@hazuma) 2015.03.06 11:37

出典: www.amazon.co.jp

ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』

マグマのような苛烈な文体によって、唯物論哲学を大胆に書き変えた名著の新訳。

精神分析批判から資本主義と国家への根底的な批判へ向かい、そのための「分裂分析」をうち立てた革命的な思考はいまこそ「再発見」されなければならない。

欲望機械/器官なき身体とともに、最も危険でカオティックな思考の実験がはじまる。

まず、この近代以降の哲学の書物の中でも最も重要な一冊ともいえる本であるこの本の「前提」を説明します。それなしには、まったくもって、「何が書かれているか」すらわからないと思うからです。そして、その前提がこの本を読む時には重要になります。

出典: www.amazon.co.jp

この本は「ファシズム」についての本です。そして、「唯一無二の正しい真理」が書かれている本ではない、ということです。ドゥルーズの言う「ファシズム」とは、何もナチスとヒトラーだけのことを指すわけではなく、「テレビを見て、ボーッと会社や役所に通うだけのシステム人間」や「邪教を妄信する人」「学問と権威を作り出し、人々を洗脳しようとする人々」「システムに従ってしまうだけの人々」「反逆すると見せかけて、党を建設し、新たな権力を作り出してしまう人々」など、あらゆる人間の精神形態・思考形態に附随してしまう困った「超越的」な特徴のことです。

出典: www.amazon.co.jp

この世界では、あらゆる新しく、生まれてくる人間にとっての問題は、勝つことが難しい「父、システム、権力」に、いかに新しく生まれてくる子が打ち勝つか、ということです。極論をいえば、キリスト教もイスラム教も仏教も共産主義も、近代思想も、「この問題」が原点にあります。

出典: www.amazon.co.jp

同時に、ハイデガーに対決するために『差異と反復』から『アンチ・オイディプス』に至る流れがあったのだということも分った。ただ、その批判精神はその後の哲学的思考にどうパトンされているのだろう? このハイデガー/ドゥルーズの対立軸の等化こそが、哲学の最終形態のようにも思えるのだが。

— 半田広宣 (@kohsen) April 17, 2017

ときどき放送大学つけると超面白かったりするよね。いつだったか、radikoで放送大学聞いたらフランクフルト学派とドゥルーズのアンチ・オイディプスみたいなテーマの番組やっていて聞き入ってしまった。

— smiltg (@smiltg) January 15, 2017

出典: www.amazon.co.jp

フォーダー『精神のモジュール形式』

最初に本書を読んだのは 1980年代ですが 非常に感銘を受けました。

出典: www.amazon.co.jp

思考が ある種の全体性を要求することが 明確に示されています。

フレーム問題について その問題の本質を もっとも的確に示しています。

出典: www.amazon.co.jp

ただし、フレーム問題について触れられている部分には 訳者の誤解がありますので、原書を確認することをおすすめします。

是非、復刊して欲しい本の1つです。

出典: www.amazon.co.jp

メモ

— 三月うさぎ(兄) (@march_hare_bro) November 13, 2014

これは、絶版、と。

『精神のモジュール形式―人工知能と心の哲学』ジェリー・-フォーダー

J・A・フォーダー『精神のモジュール形式 人工知能と心の哲学』(産業図書)を流し読み。たぶん訳者か編集者の営業戦略的な都合で、副題が「人工知能と心の哲学」となっているけれども、原著では'Faculty Psychology'(能力心理学)。しかしまあ、これだと注目度は下がるわな。

— Toshihiko Koike (@mruzumakineko) February 10, 2012

出典: www.amazon.co.jp

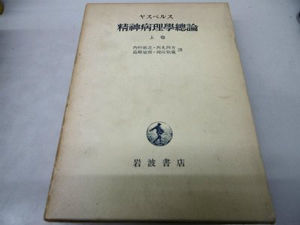

ヤスパース『精神病理学総論』

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)