David Bowie(デヴィッド・ボウイ)とは、1970年代から死の直前、2016年まで活躍したロック・ミュージシャンである。70年代のグラム・ロックから、何度も自分の音楽のスタイルを実験、改革し、20世紀後半のロック・シーンに大きな影響を与えた。ザ・キュアのロバート・スミス他、ボウイに影響を受けたミュージシャンは多い。

それまでわりと単純な歌詞が多かったロックの歌に、哲学的な深い考察を導入したことでも有名である。

David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の概要

David Bowie(デヴィッド・ボウイ)とは、1960年代から2016年に亡くなるまで約半世紀にわたって活躍し続けたイギリスのロックミュージシャン、作曲家、シンガーソングライター、俳優である。

1969年の初のヒット、『スペース・オディティ』を機に、いくつものヒットアルバムを出し、また何度もカメレオンのように音楽スタイルを革新していった。その活動歴はいくつかの時期に分かれる。文字通り、20世紀後半のロックシーンを代表するミュージシャンの一人である。

その独特な声やファッションスタイル、深い知的な考察を伴った音楽で、ザ・キュアのロバート・スミス他、多くの後発のミュージシャンに影響を与えたうえ、ポピュラーな文化にも多大な影響を与えた。

それまでのロックの歌詞は社会への不満や、恋愛など、わりに単純な内容だったのを、ボウイは哲学的な深い考察を盛り込んだ。

また俳優としては、リンゼイ・ケンプの劇団に参加したほか、ミュージカルや、数々の映画に出演している。二コラス・ローグ監督の『地球に落ちてきた男』、デヴィッド・ヘミングス監督の『ジャスト・ア・ジゴロ』、トニー・スコット監督の『ハンガー』、大島渚監督の『戦場のメリークリスマス』、ジム・ヘンソン監督の『ラビリンス』などの映画で評価を受けた。

David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の活動経歴

生まれてからデビューまで

David Robert Jones(デヴィッド・ロバート・ジョーンズ、デヴィッド・ボウイの本名)は1947年、ロックの街とも言われているロンドンの南のブリクストンで生まれた。父はNPO法人の広告担当者、母は映画館のウエイトレスだった。

小学校のころ、歌声はコーラスに適している、またリコーダーの吹き方も年齢に沿わない技術であると、先生の評価を受けた。新しく導入された、音楽に合わせた体の動きの授業で、彼のダンスは、年齢から考えると驚くほど創造的で、鮮明に芸術的であると言われた。

父親が家に持ち帰った45年のアメリカのポピュラー音楽のコレクションを聞いて、音楽への興味がわき、特にエルビス・プレスリーの「トゥッティ・フルッティ」を聞いて「『神の声』を聴いた」とボウイは後に語っている。そのころからウクレレやピアノを習いはじめる。

小学校卒業後、ブロムリー・テクニカル・ハイスクールに入学する。ここは知識よりも人格を尊重することで、当時のイギリスの学校風紀と異なっており、ボウイはここで、芸術、音楽、デザインを学ぶ。

異父兄のテリーの影響で、ジャズに興味を持つようになり、14歳のころ、母がプラスチック製のサクソフォンをプレゼントされたのをきっかけに、地元のミュージシャンに音楽のクラスを受けるようになる。

その後テリーは総合失調症の診断を受けて施設に入る。

このころ、友人のジョージ・アンダーウッドと女の子をめぐって殴り合いのけんかになり、左目に大けがをして4か月入院することになる。何回かの手術ののち、失明は食い止めたが、完治せず、その時のせいで、左の瞳が開いたままになってしまい、右目と左目が違う色に見えるようになったとされている。

ジョージ・アンダーウッドとは、大ゲンカをしたにもかかわらずその後も交際を続けている。

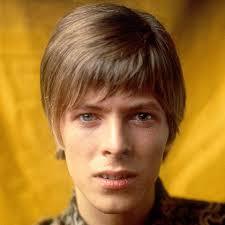

デビューから1969年まで

1962年、15歳のころにジョージ・アンダーウッド他とともに最初のバンド「コン・ラッズ」を結成。両親にはポップスターになるという願望を伝えるが、母はスターにすぐなれるとは思っていなかったのか、電気技師の助手の仕事を見つけてきて、彼はしばらくそこで働いていた。

その後、いくつかのバンドに移るが思ったほどの成功をおさめなかった。そのころ、「ザ・モンキーズ」のデイヴィー・ジョーンズと混同されるのを恐れて、ボウイ・ナイフの創作者、ジム・ボウイの名から、デヴィッド・ボウイと芸名を変える。

そのころ、舞踏家のリンゼイ・ケンプと知り合う。ケンプに魅了されその劇団に入り、アバンギャルド(特に1960年代を中心に起こった一連の前衛的な芸術、この場合は前衛演劇)やマイム(言葉を使わず、表情や体の動きで表現する芝居、無言劇)、コメディア・デラルテ(16世紀ごろにイタリアで形成された、パントマイムやアクロバットなどを使う演劇)を習った。それが後々のボウイのイメージに大きく影響する。

当時のことをケンプは「パント・マイムを教えたというよりも、ボウイの内面にすでにあった物を外に出すことを教えたんだ。これで、彼は自分の内部にあった天使と悪魔を解き放ったんだよ」と回想している。

ボウイはこのころ、世界に公表する自分の人物像の創造に専念していた。

1969年、「スペース・オディティ」

1964年にファーストシングルを発表するも、ボウイは無名だった。1969年まで大した成功を収めることができなかったため、ボウイはコマーシャルのエキストラなどをしていた。そのころ1984年にリリースされることになる、ボウイのプロモーションビデオ『ラブ・ユー・ティル・チューズデイ』をそのころマネージャーだったケネス・ピットの監督で録画する。その映画にぴったりの曲を作ったとボウイが言ったのが、初のヒットとなる「スペースオディティ」である。

ボウイ自身によると、スタンリー・キューブリック監督の映画、『2001年宇宙の旅』をインスピレーションに作曲したという。「『2001年宇宙の旅』を偶然見て、ものすごいショックだったんだよ。特にトリップの場面に圧倒されたんだ」と後に語っている。アコースティックギターとオルガンの音を使い、サイケデリック・フォークのスタイルを保っていたこの曲は、1969年、アポロ11号が月に着陸する5日前にリリースされた。

宇宙旅行のテーマのおかげでイギリスでのアポロ11号の月着陸特別番組のテーマソングに使われ、イギリスでは全英シングルチャートで早くもトップ5にランクインした。

後に「スペース・オディティ」を含んだ同名のアルバムを発表するが、何人かの批評家が評価したにも関わらず、イギリス国内でもアメリカでもそれほどの反響はなかった。

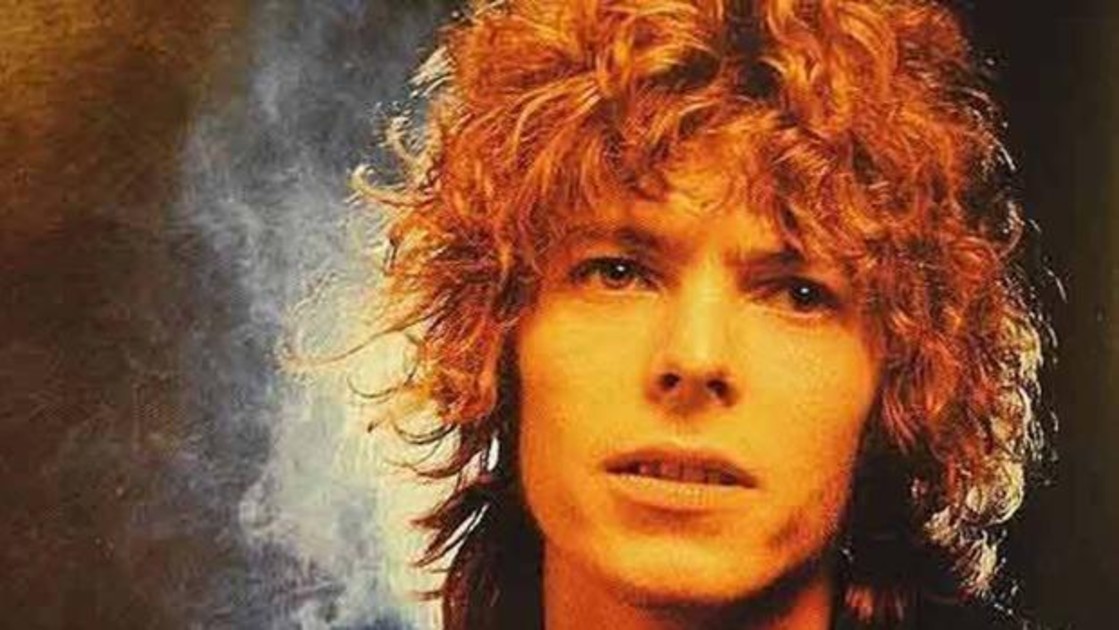

デビューアルバムの『David Bowie』から1970年の『The Man who sold the World』までは、ボウイのフォーク期にあたる。フォーク期でも二つの時期に分けられ、ひとつはイギリスのトラディショナル・フォーク(もしくはトラッド・フォーク)という伝統的なフォーク・ソングを作っていた。もとひとつの1960年代後期から70年初期にかけてアルバムだと、『The Man Who Sold The World』と『Hunky Dolly』のころになると弾き語りメインであったフォークミュージシャンから進化し、フォーク・ロックの要素を取り入れたり、サイケデリックなSEを入れたり実験的な音楽のテイストを混ぜ合わせるようになる。

しかしながら、この頃はまだフォークの雰囲気を土台において作られているため、聴きやすい曲も多い。

実は1st『David Bowie』の次のアルバムも同名の『David Bowie』というアルバムで、イギリスではフィリップスレコードでは発売された。

しかしながら5th アルバム『ジギー・スターダスト』発売時にRCAから再発され、そのときに『Space Oddity』に改名された。

ジギー・スターダスト

70年代に入ると、ボウイはロックの要素を取り入れ、演奏もバンド形態に変化していく。1970年、ボウイは「世界を売った男」をリリースした。そのハード・ロックのサウンドは、「スペース・オディティ」のサイケデリック・フォークとの分岐点となる。

1971年にマーキュリーレコードはプロモーションのためにボウイのアメリカでのインタビューツアーを実施した。

イギリスでのオリジナルのアルバムのカバーには、その中性的な外観を利用し、ドレスをまとった写真を載せたが、ボウイはそのドレスを着てインタビューに出演し、評判になった。その間、アメリカでの音楽の潮流を研究し、次のアルバムとなる「ジギー・スターダスト」のイメージを自分の中で形成していった。

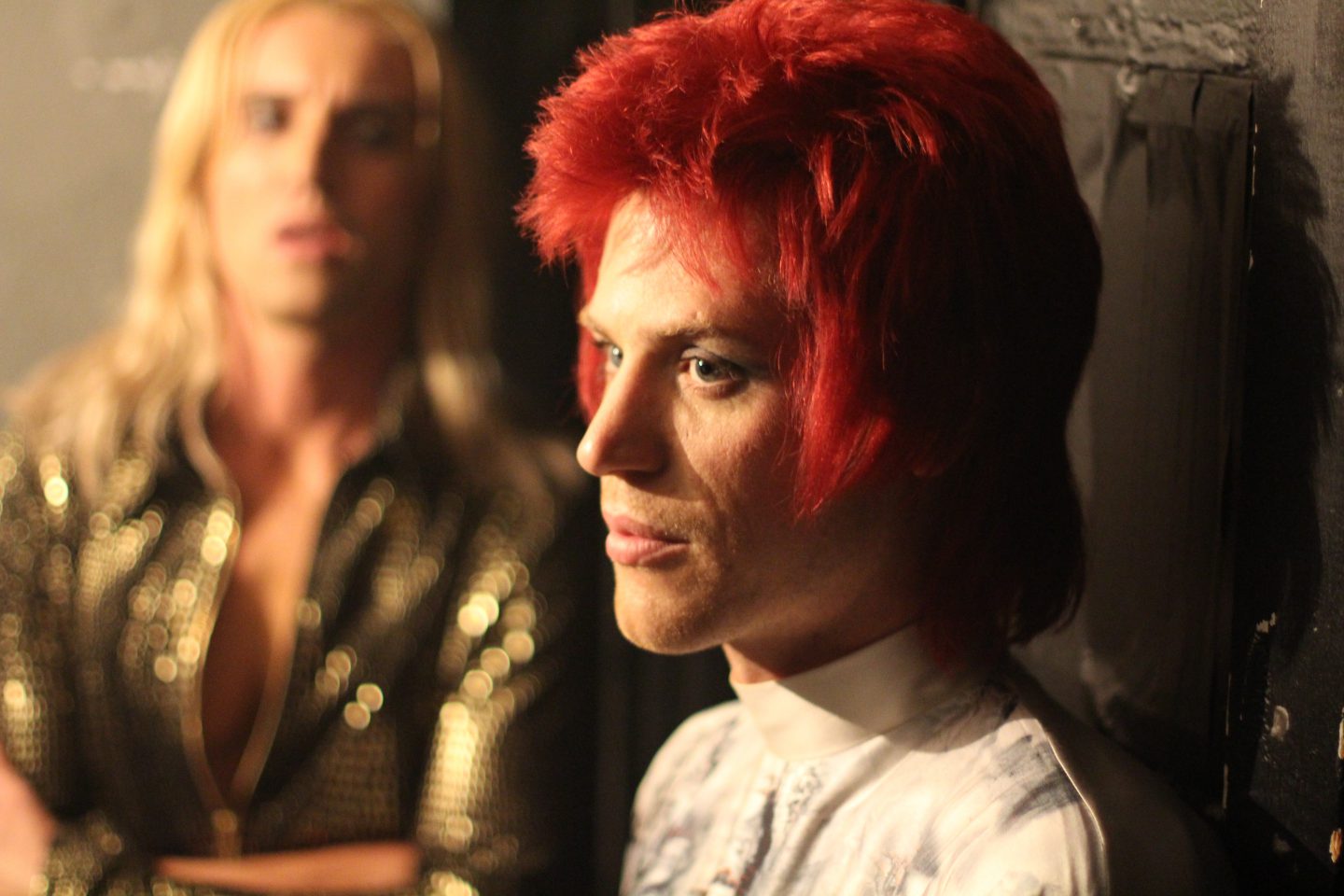

架空のキャラクターであるジギー・スターダストは、イギー・ポップ(パンク・ロックのゴッドファーザーともいわれるロック・シガー。ボウイの友人でもある)とルー・リード(1965年結成のヴェルヴェット・アンダーグラウンドのヴォーカリストで、オルターナティブ・ロックの代表者)の音楽を合わせたイメージだった。火星から降りてきたような宇宙人で、スパイダーズというバックバンドを率いてミュージシャンになったクレージーなポップスターである。

1972年に、アルバム『ザ・ライズ・アンド・フォール・オブ・ジギー・スターダスト・アンド・スパイダーズ・フロム・マーズ(The Rise And Fall of ZIggy Stardust and the Spiders from the Mars)』を発表。ボウイはそれまでの概念を打ち破ったユニークなポップスターになる。アルバム名を直訳すると、「屈折する星屑と、火星から来たクモたちの昇落」というような意味だが、スパイダーズ・フロム・マーズは後方バンドであり、ジギー・スターダストはデヴィッドボウイの創造した人物像で、宇宙からやってきて、絶滅寸前の地球を救おうとして、名声に溺れて失敗するロック・スターである。

ボウイはこの間、ジギーとして、コンサートに出演した。ボウイのアルターエゴ(もう一人の自分として別の芸術家を作り上げ、それになりきること)はそののち、アラジン・セインや、ホワイト・デユークと続く。サウンドは、「地球を売った男」のハード・ロックとその次のアルバム『ハンキー・ドリー』のポップな音のミックスで、特に「スターマン」はシングルで大ヒットした。ジギーを演じた時代もまた黄金期と呼ばれている。

ボウイは『ハンキー・ドリー』から『アラジン・セイン』まで、フォーク・ロックをさらに一歩踏み込んだ新しいロックをつくっていく。

それはグラム・ロックと言われており、一種のジャンルとして70年代から80年代まで流行していた。グラム・ロックはボウイだけでなく、イギリスのバンドT.REXもグラム・ロックの先駆者として知られている。

そのT.REXのプロデューサーであったトニー・ヴィスコンティをバンドメンバーに迎えて作った3rdアルバムからわかるように、このような変容は必然的なものだったのかもしれない。

グラム・ロックの特徴のひとつとして、ファッションがあげられる。そのファッションは男性なのに濃いメイクを施したり、衣装もかなり派手できらめいているものをきたり、体のラインを強調するタイツをきたり、男性的なイメージを崩し女性的なメイクや服をきることで性を超えたイメージを表現していた。

ボウイは「世界を売った男」の頃にはまだ多少の化粧と女装くらいだったが、ジギーの頃になるとより派手になり、顔にも凝ったメイクをしたりして、ジギーという存在を作っていった。

ボウイはこの間インタビューなどにもジギーとして応対したが、1973年、名声の真っ只中で、ジギーは引退宣言をする。こうしてジギースターダストを封印したボウイは、グラム・ロック期を終わらせたのだった。

やせたホワイト・デユーク

ジギー・スターダスト時代を終えてから、ボウイはアメリカに移住する。そしてボウイの音楽はソウルトファンクの影響が色濃くなる。アメリカ時代である。

ジギースターダストというキャラクターに別れを告げたボウイは、『ピンナップス』というカバーアルバムを制作する。この作品の背景には、ボウイの作り出したジギーという巨大なイメージからの脱却を図り原点回帰を目指すというものがあった。

1974年になると、ジョージ・オーウェルの『1984』の舞台化を目指し、その音楽のためにアルバム『ダイアモンド・ドッグ』をリリースする。『1984』の舞台化は実現しなかったが、『ダイアモンド・ドッグ』は全英アルバムチャートでNo.1 、全米ビルボードでNo.5に到達する。

同じ年に北米ツアーを敢行するが、当時のロックでは考えられないほど巨大なセットや舞台セット導入し、絶賛された。しかしながら、体調不良などにより途中の公演はキャンセルになることもあった。

その後、1975年にボウイはジョン・レノンと共作のシングル、『フェイム』を含むアルバム、『ヤング・アメリカンズ』をリリース。このころになると、もともとジギーのころから中心だった北米ツアーからわかるように、アメリカよりを対象としたものが完全にアメリカを中心としたアルバムまで制作し始める。ボウイ自身が「プラスチック・ソウル(白人が演奏するソウル)」と呼んだこのアルバムは、「白人の自分がいかに黒人音楽に近づけるか」というコンセプトのもとつくられており、いかにもアメリカンな考えであることがわかる。当時の批評家たちはこのアルバムを批判したが、ボウイはこのアルバムで、ジギー・スターダスト時代のグラムロックに別れを告げた。『ヤング・アメリカンズ』はその後NME(イギリスの音楽雑誌『ニューミュージカルエクスプレス』)が、2013年に世界のトップアルバム500選の中の175位に指定する。

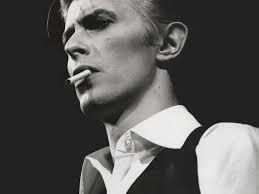

1976年にアルバム、『ステーション・ステーション』をリリース。ここでボウイはもう一人の人物像、「シン・ホワイト・デューク」を創造する。これは、同年に主演した映画、『地球に落ちてきた男』の主人公を明らかにイメージしている。

シン・ホワイト・デュークはジギースターダストなどとは違い、派手な衣装をまとったりはしなかった、が逆に白と黒を基調としたシンプルな服装とオールバックの髪型で登場した。

また、その頃のステージも服装と似たシンプルなもので作られていた。

そのキャラクターはナチズムを意識したものになり、インタビューでもヒトラーを擁護しているようにとられかねない発言をしたり、ファンの前でジークハイルをしたなどの噂が立ったりしたため、危険人物として扱われていた。

しかしその背景には、ボウイの深い薬物中毒があった。

このころからボウイは、麻薬、特にコカイン依存症のため、心身共に健康を害してきた。ナチズムを奨励するようなことを言い、メディアに批判を受けるようになった。のちに、ボウイはこのころの言動は麻薬依存と、神話やアーサー王伝説に没頭したシン・ホワイト・デュークのキャラクターのせいだったと言っている。

ベルリン・トリロジー

1976年の末に麻薬中毒を克服するために、ボウイは友人のイギー・ポップとともに西ベルリンに移住する。そこで、ボウイはアメリカの黒人音楽に接近した「Young Americans」と黒人音楽をいかに白人音楽にとりいれるかを目標にした「Station To Station」とはスタイルを変更し、同じグラムロック界隈のバンドであった元Roxy Musicのブライアンイーノとコラボする。ブライアンイーノに出会ったからというもの、ボウイのサウンドが電子音楽を大きく取り入れたサウンドが特徴になる。

ボウイはブライアン・イーノと協力し、多分にミニマル(音の動きを最小限に抑え、一つのメロディーを反復させる音楽)で環境音楽的な「ロウ」をリリース。これはその後リリースされる「ヒーローズ」、「ロジャー」とともに、のちにベルリン・トリロジーと呼ばれる。三つのアルバムはイーノのアンビエントをフィーチャーしたものだったポストパンクやニューウェーブ的解釈もできるものになっており、アメリカ時代とは大きく変わった。

それまでのナラティブな曲と打って変わって、表現主義的ともいえる象徴的な音楽は、批評家たちを混乱させたが、売り上げは「ステーション・ステーション」を超えるものだった。

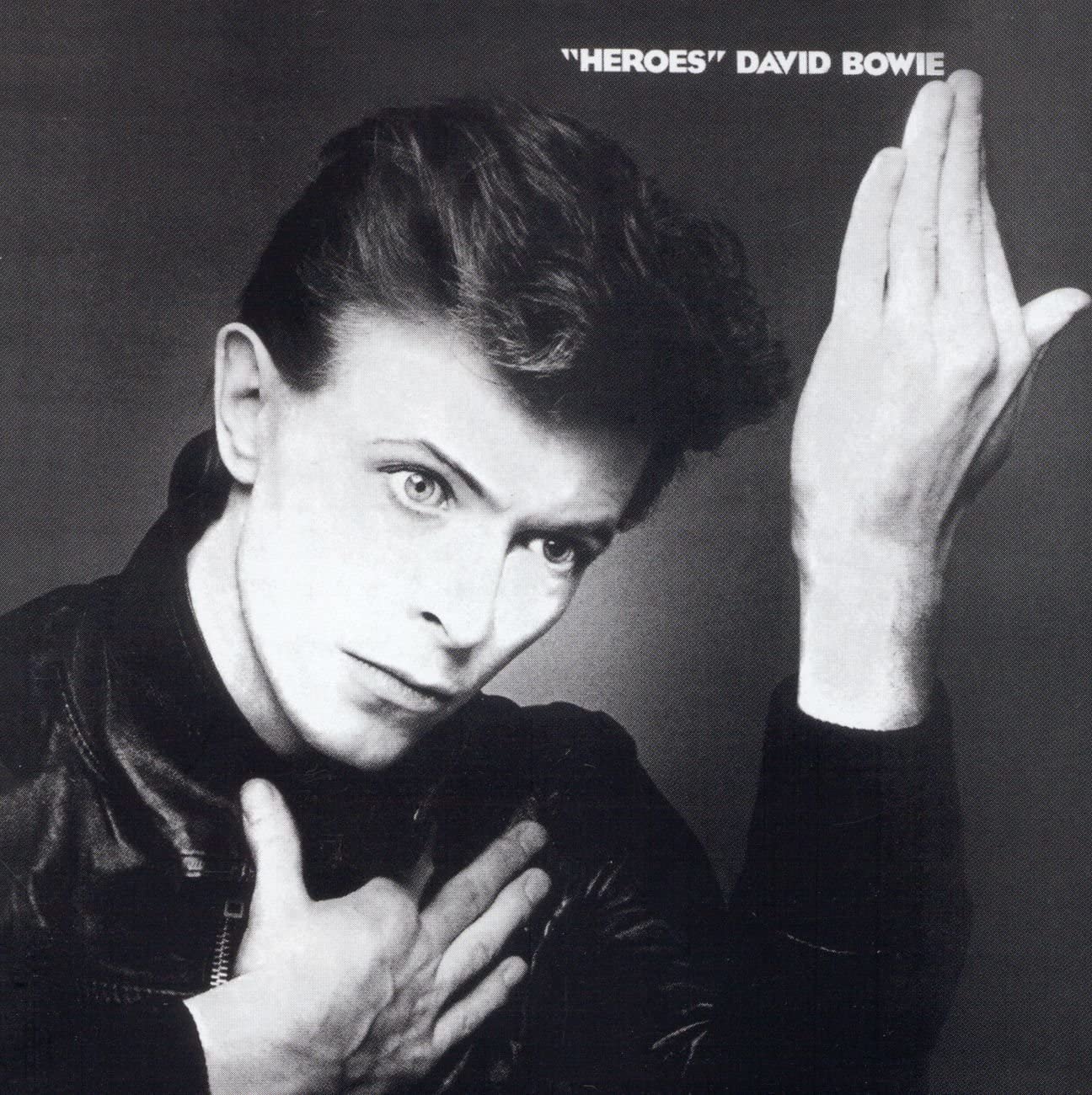

次のアルバム『ヒーローズ』はミニマルかつ環境音楽的サウンドを使いながら、ポップロックの傾向が少し強い。

『ロジャーズ』はミニマリズムから少し離れ、東洋音楽の要素を入れたニューウェーブと言った感覚になった。ィーノとの協力に別れを告げるアルバムでもある。

80年代の変革、『アッシュズ・トゥー・アッシュズ』と『レッツ・ダンス』

80年代はまた変革の時代だった。

まず80年に、当時所属していたRCAレコードの最後の作品としてアルバム『スケアリー・モンスターズ』をリリースした。この作品は当時のアンダーグラウンドではやっていたニューウェーブのサウンドを前面に押し出した作品になった。たぶんにハードロックの色が濃いこのアルバムの「アッシュズ・トゥー・アッシュズ」では、『スペース・オディティ』に登場する宇宙飛行士トム少佐をふたたび登場させた。そしてトム少佐を麻薬中毒と呼んだ。ボウイは、ここで以前の自身、70年のキャリアを否定して、現在の自分は以前とは違うという宣言をしたのだ。

また、ベルリン三部作は音楽的評価は高かったものの商業的には成功とは言えなかったが、この『スケアリー・モンスターズ』は全英1位になった。

『スケアリー・モンスターズ』からの一般層からの成功は、その後のアルバム『レッツ・ダンス』にもつながるのであった。

81年にはクイーンと共同で、『アンダー・プレッシャー』をリリース。

このころボウイは、ブロードウェイのミュージカル、『エレファント・マン』に3か月間出演したり、ブレヒトの『バール』のTV版に出演など、俳優としての活動も盛んにしていた。83年には大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」に英国軍人役で出演。ビートたけしらと共演し、日本でも人気を博した。

1983年に新しいレコードEMIに移籍したのちに制作した『レッツ・ダンス』は、英国、アメリカともにプラチナ・レコードに達する。このアルバムはファンクバンドChicのリーダーであるナイル・ロジャースとの共同プロデュースになったため、ディスコ音楽への接近が感じられるアルバムになっている。ダンサブルなポップ的要素の強いシングル『レッツ・ダンス』は全英、全米ともにNo.1に到達し、挑発的な『チャイナ・ガール』は全英No.2に入った。

ボーイはこのアルバムで、今までのカルト的なスターから、商業的にな意味でも大ロックスターに生まれ変わった。また、この頃のボウイは様々なアーティストとのコラボ曲がヒットした。

Related Articles関連記事

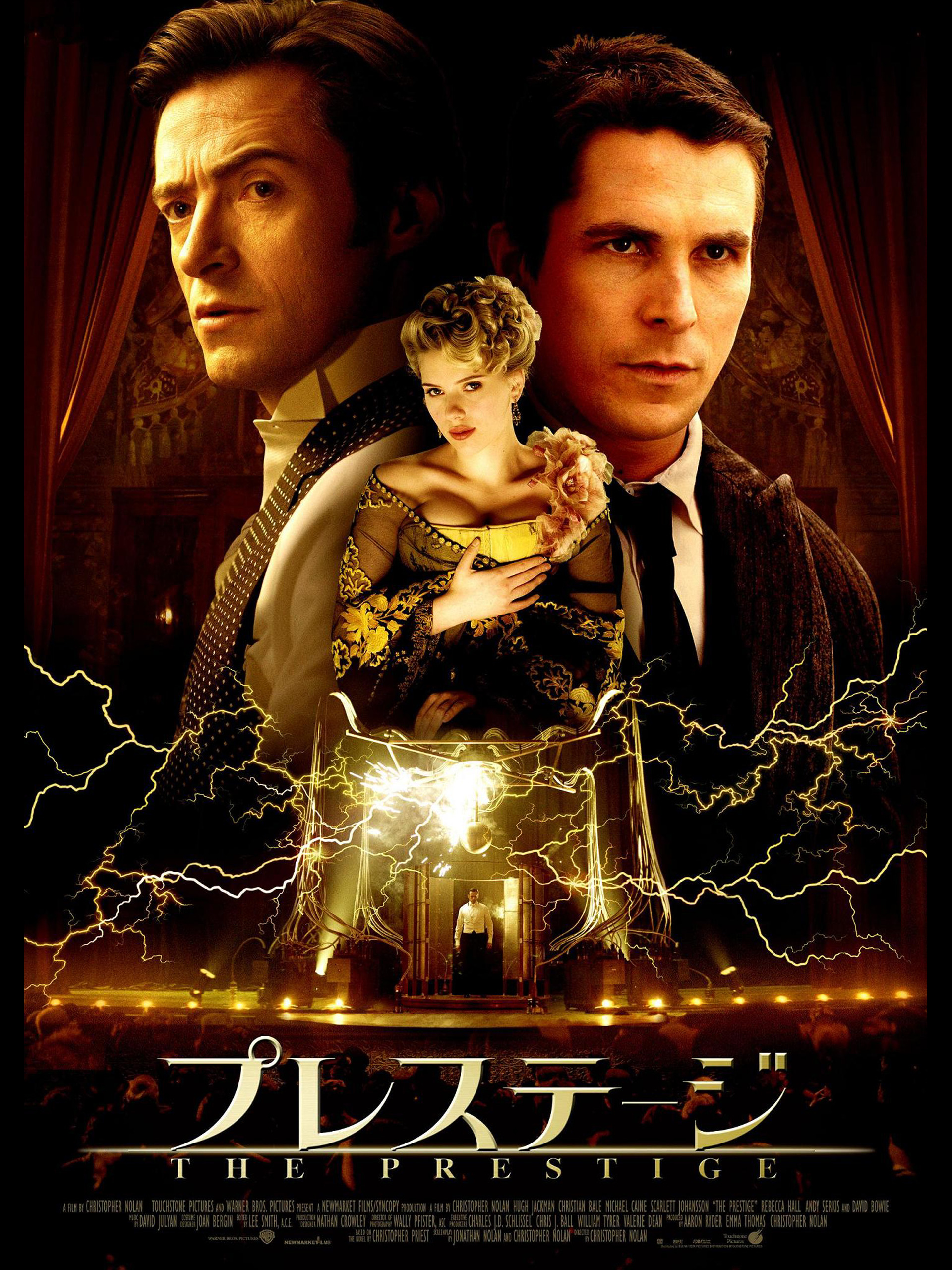

プレステージ(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『プレステージ』とは2006年に公開されたアメリカの映画である。監督はクリストファー・ノーラン。主演をヒュー・ジャックマンとクリスチャン・ベールが務める。第79回アカデミー賞において撮影賞と美術賞にノミネートされた。1995年に発売されたクリストファー・プリースト作の小説『奇術師』が原作となっており、2人の奇術師による因縁の戦いが描かれている。彼らのショーの舞台裏で起きていることを観客は知らない。映画には様々な仕掛けが施されており、人知を超えた世界へと誘われていく。

Read Article

2016年に亡くなった芸能人・有名人まとめ【デヴィッド・ボウイ】

ここでは2016年に亡くなったことが報道された芸能人・有名人をまとめた。イギリスのミュージシャン「デヴィッド・ボウイ」や、放送作家の大御所「永六輔」など、国内外を問わず知名度の高い故人を紹介している。

Read Article

タグ - Tags

目次 - Contents

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の概要

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の活動経歴

- 生まれてからデビューまで

- デビューから1969年まで

- 1969年、「スペース・オディティ」

- ジギー・スターダスト

- やせたホワイト・デユーク

- ベルリン・トリロジー

- 80年代の変革、『アッシュズ・トゥー・アッシュズ』と『レッツ・ダンス』

- ティン・マシーン

- 2000年代の活動

- 突然の復活と死

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)のプロフィール・人物像

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)のディスコグラフィー

- スタジオ・アルバム

- 『David Bowie』

- 『スペース・オディティ』

- 『世界を売った男』

- 『Hunky Dory』

- 『The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars』

- 『Aladdin Sane』

- 『Pin Ups』

- 『Diamond Dogs』

- 『Young Americans』

- 『Station to Station』

- 『Low』

- 『"Heroes"』

- 『Lodger』

- 『Scary Monsters (and Super Creeps)』

- 『Let's Dance』

- 『Tonight』

- 『Never Let Me Down』

- 『Tin Machine』

- 『Tin Machine II』

- 『Black Tie White Noise』

- 『1.Outside』

- 『Earthling』

- 『Hours...』

- 『Heathen』

- 『Reality』

- 『The Next Day』

- 『★』

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の代表曲

- スペース・オディティ

- ジギー・スターダスト

- ヒーローズ

- レッツ・ダンス

- アイド・ラザー・ビー・ハイ

- ラザルス

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)のミュージックビデオ(MV/PV)

- 「Absolute Beginners」

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の名言・発言

- 歳をとるにつれ、二つか三つくらいしか考えることがなくなってくる。どのくらい時間が残されているのか?残された時間に何をしようか?

- 自分を信じないほうが良い。信念に惑わされるな。本当の知は死によって解放されてから得られるんだ。

- 僕は、炎をガソリンで消そうとしていたんだ。

- 成功から学ぶことは何もない。学ぶのはいつも失敗したときだ。

- 興味深い人が名声を得ることもあるが、のちに凡庸さが彼らの上にのしかかってくる。

- ドラッグを使って自分についてや人生について学ぶことが多かった。といっても誰にもドラッグを使うことはすすめないよ。でも知ってるかい?大人らしく振舞いたいわけじゃないけど、何を言ったって、若い人たちは人生の実験をするためにドラッグを使い続けるさ。どのくらい冒険してみたいかによるけど。僕は穴の底にいたけど、そこから這い上がるのがどれだけ難しいかは知っている。

- 何年か前に、自分がいろいろな物事について考えていることを説明しすぎるべきではないと悟った。でも僕の音楽はそれを表現してくれる。本当にしてくれるんだ。

- 誰でも一日だけならヒーローになれるんだ。

- David Bowie(デヴィッド・ボウイ)の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 左の眼と右の眼の色が違っていた

- トム少佐の最後はブラックスターのビデオで明らかになる

- 2016年1月10日、デビッド・ボウイの死去に際しDAVID BOWIE FACEBOOKがコメントを発表

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)