『ロッキー』とは、1976年公開のアメリカ映画。低予算ながらアカデミー賞3部門を受賞し、無名の俳優シルヴェスター・スタローンを一躍スターダムへと押し上げた世界的大ヒットシリーズ第1作。監督はジョン・G・アヴィルドセン。フィラデルフィアのスラム街に暮らす三流ボクサーの青年ロッキーに、世界チャンピオンのアポロが対戦相手として指名してきた。自分がただのゴロツキでないことを証明するため、そして愛する女性エイドリアンのために、ロッキーはリング上での決死の闘いに挑む。スポーツ映画の金字塔である。

ロッキー役を譲らなかったスタローン

スタローンがわずか3日で書き上げて売り込んだ脚本が気に入った映画会社は、7万5千ドルという当時の脚本料としては破格の値をつけたものの、製作の条件として「主演にポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、アル・パチーノといった一線級スターを起用する」ことを挙げて譲らなかった。それに対してスタローンは自分を主役にしないなら脚本は渡せないと固辞、「貧乏とは上手く付き合うことができる」と脚本料に目を眩ませず、自分が主演を兼任することに徹底的にこだわった。結局主張は認められたが、無名俳優の主演作品のため低予算のB級扱いとなり、ギャランティーに関しては、監督は普段の半分、スタローンは俳優組合が定める最低金額、プロデューサーはなし、そして制作費はテレビシリーズ1本分(約100万ドル)、36万ドルまで高騰した脚本料を2万ドルに減額、という条件の下で製作が開始された。

スタローンの愛犬やファミリーも出演

エイドリアンの働くペットショップで、檻の中からロッキーに甘えていた大型犬「バッカス」は、ロッキーと付き合うようになったエイドリアンが、ロッキーのお気に入りを知っていたのでトレーニングのお供にと彼にプレゼントする犬である。

実はこのバッカスは、スタローンが当時飼っていた愛犬である。本作の脚本を書いた時のスタローンは経済的に行き詰まっており、エサ代を節約するためにバッカスを売ることも考えていたという。

低予算で制作された事によって映画出演を果たすことになったのはバッカスだけでなく、タイムキーパー役(試合でゴング(ベル)を鳴らす人)でスタローンの実の父親(フランク・スタローン)が、序盤に登場する街頭で歌う若者達の一員で実弟(フランク・スタローンJr)が、同様に初の映画出演となった。また、当時のスタローンの妻(サーシャ)もスチール写真のカメラマンとして参加していた。

変則的な撮影法は低予算のため

この映画で最も時間と予算の掛かるメイクアップだが、更にそれを節約するために最後のアポロとの対戦シーンの撮影では、徐々に怪我のメイクを落とすように最終ラウンドから1ラウンドというように逆の順番から撮影する変則的な手法を用いた。何故かというと、順番に行けば段々と怪我の量を増やしていかなければならないが、その都度かなりのメイク時間を要する。逆の順番ならただ剥がして行くだけなので時間と手間が掛からなくて済むからである。

試写会での感動エピソード

本作の完成後、スタローンは母を伴って映画監督を招いた試写会を開いた。だが上映終了後、監督達は全くの無反応で足早に退席した。これに深く失望したスタローンは母に「僕はやるだけやったよ」と答え、帰ろうと席を立った。すると、退席して会場を去ったと思っていた監督達がなんと出口前に集まっており、スタローンは万雷の拍手で迎えられたという感動のエピソードがある。

エンド・ロールの追悼文とは

エンド・ロールの最後に「この映画をジェーン・オリバーに捧ぐ」という一文が表示される。

ジェーン・オリバーとは、無名時代からのスタローンを支えたエージェント(マネージャー)で、アカデミー賞授賞式直前に急逝された。

ちなみにこの追悼文は第5作『ロッキー5/最後のドラマ』まで恒例のものとなった。

実は成功者ではないロッキー

『ロッキー』を単純なサクセスストーリーとして記憶されている人も多いが、社会派映画として記憶されている人はあまりいない。『ロッキー』は題名の通りに、ロッキー・バルボアその人自身の物語だ。しかしロッキーはそれ以上に、一人の社会的弱者が自らの可能性に挑む物語だったのではないか。

それにはこの映画の登場人物、メインとなる二人のボクサーに対する考察を深める必要がある。主人公のロッキー・バルボアは素質こそ認められているものの、練習が嫌いな無名の三流ボクサーであり、闇金融の取立人として使われることでようやく生計を立てているという絵にかいたようなホワイトトラッシュ(白人のクズ)だ。学歴もなく、まともな職を望めないような境遇にくすぶっている。対する王者アポロは国民的大スター。慢心や打算も見えるが、パワー・スピード・テクニック三拍子そろった本物の実力者だ。しかし、彼ももともとはスラム街の薄暗いジムで必死の練習を積み、その地位を確立した成り上がり者である。

図式としては、成り上がりの黒人と、おそらく日の目をみないであろう貧乏白人の対決ということで、社会的な弱者が自らの生存をかけた争いだったと言える。『ロッキー』ではアポロがかろうじて勝利するが、続編では、ロッキーのファイトに胸を打たれた国民がアポロの勝利は八百長ではないかと声をあげ、窮したアポロには避けられない戦いとして、ロッキーに再戦をせまるのが続編の『ロッキー2』となる。ロッキーは体に衰えを感じてボクシングを引退しているが、なかなか職につけず自身の車を売ってしまう程に困窮していた。この戦いは、アポロもロッキーと同じく本当に後がない状況にいることが伺える。

『ロッキー』で主人公のロッキーが作品の中で得たものは、婚約者とボクシングへの情熱だけた。試合は判定までもつれ込むが負けてしまうため、これでは映画におけるサクセスとしてはいささか物足りない。

実は、彼は『ロッキー』では成功しておらず、成功者となるのは『ロッキー3』、厳密には『ロッキー2』の最終シーンである。鍛えぬかれた体で格上のチャンピオンに対して必死に食らい付き、ボロボロになっても戦い続ける闘志が強い共感を得たために生まれた勘違いだが、少なくとも映画『ロッキー』において、彼は勇者であって成功者とは言えないのだ。

背景として~当時のアメリカ~

1970年代のアメリカでは黒人の公民権運動がようやく成果を見せ始め、黒人の社会進出が活発になってきていた。劇中の王者アポロは名声を絶対のものとする為に躍起となっているが、そうした行動もいまだ不安定な黒人の権利の代表だったとも言える。

一方のロッキーはフィラデルフィア出身。70年代当時のフィラデルフィアは不況による劇的な治安低下で非常に荒廃していた。白人社会の落伍者の吹き溜まりそのもので、ロッキーもその一人。こうした両雄が偶然にも出会い栄光を争う、また決戦の地フィラデルフィアは独立宣言が出された場所。『ロッキー』は白人社会が威厳を取り戻すための旗印だったとも考えられるのだ。

結びに~映画『ロッキー』の真価を考えよう~

初戦ではロッキーの目標は勝利ではなかった。劇中で彼は「最後まで立っていられれば俺が屑ではないことが証明できる」と言っている。つまり、勝ち目の薄い相手に対して決死の覚悟で挑むことこそがロッキーの目的だったのだ。ロッキーはその目的を果たし、一度は自信を取り戻し、地元のヒーローともなったが、それだけでは成功者にはなれなかった。むしろ負け犬の世界から全く脱却できなかった。成功者になれるのは勇者ではなく王者のみなのだ。

対するアポロも疑惑の王者ということで権威を失っており、窮地に立たされている状態であるため、王者であることの証明こそがアメリカンドリームを掴む唯一の方法だったといえるだろう。『ロッキー』の映画としての価値はまさにここにこそあると言える。二人の不遇な境遇を持つボクサーが生存をかけてまで争わなければいけなくなる、過剰な競争社会を代弁したこと、誰しもに可能性を与えることの素晴らしさを社会に訴えかけたこと、そして片側では大衆に対して自らも境遇と戦う勇気を与えたこと。自由とは何かを考えるのに十分な映画であり、その意図が知らず知らずに観衆にも伝わったことがこの映画が大衆を沸かせた秘密だったのではないだろうか。

『ロッキー』の受賞歴

第49回アカデミー賞

<受賞>

作品賞(アーウィン・ウィンクラー、ロバート・チャートフ)

監督賞(ジョン・G・アヴィルドセン)

編集賞(リチャード・ハルシー、スコット・コンラッド)

<ノミネート>

主演男優賞(シルヴェスター・スタローン)

主演女優賞(タリア・シャイア)

助演男優賞(バージェス・メレディス、バート・ヤング)

脚本賞(シルヴェスター・スタローン)

歌曲賞(ビル・コンティ、キャロル・コナーズ、エイン・ロビンス)

音響賞(バド・アルパー、ハリー・ウォレン・テトリック、ウィリアム・マッコーイ、ライル・バーブリッジ)

第31回英国アカデミー賞

<受賞>

作品賞(アーウィン・ウィンクラー、ロバート・チャートフ)

<ノミネート>

監督賞(ジョン・G・アヴィルドセン)

主演男優賞(シルヴェスター・スタローン)

オリジナル脚本賞(シルヴェスター・スタローン)

全米映画歴史研究家協会賞

最優秀主演男優賞(シルヴェスター・スタローン)

ダビッド・ディ・ドナテロ賞

外国映画部門最優秀男優演技賞(シルヴェスター・スタローン)

第34回ゴールデングローブ賞

<受賞>

作品賞 (ドラマ部門/『ロッキー』)

監督賞(ジョン・G・アヴィルドセン)

<ノミネート>

主演男優賞 (ドラマ部門/シルヴェスター・スタローン)

主演女優賞 (ドラマ部門/タリア・シャイア)

作曲賞(ビル・コンティ)

脚本賞(シルヴェスター・スタローン)

第42回ニューヨーク映画批評家協会賞

助演女優賞(タリア・シャイア)

第2回ロサンゼルス映画批評家協会賞

作品賞『ロッキー』(『ネットワーク』との同時受賞)

第1回日本アカデミー賞

最優秀外国作品賞『ロッキー』

第20回ブルーリボン賞

外国作品賞『ロッキー』

『ロッキー』の主題歌・挿入歌

主題歌:「Gonna Fly Now (ロッキーのテーマ)」

作曲:ビル・コンティ

作詞:キャロル・コナーズ、エイン・ロビンス

「ロッキーのテーマ」として知られる曲で、巨大な「ROCKY」の文字が右から左に流れるオープニングや、トレーニングのシーンで流れる。

この曲はアカデミー賞の歌曲賞にノミネートされ、テレビ番組やスポーツ選手の入場曲など、全世界で多くの場面に使用されていくことになる。

Related Articles関連記事

ロッキー5/最後のドラマ(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ロッキー5/最後のドラマ』とは、1990年製作のアメリカ映画。ボクシングに挑む1人の男の愛と闘いを通して、サクセス・ストーリーを描いてきた『ロッキー』シリーズの第5作にして完結篇。シリーズ1作目で監督を務めたジョン・G・アヴィルドセンを再び監督として招き、脚本・主演はシルヴェスター・スタローンが務める。脳へのダメージからボクサーを引退し、財産も失い、原点であるフィラデルフィアの下町に戻ったロッキーが、新人ボクサーを育成しトレーナーとして第二の人生を歩む姿を描く。

Read Article

ロッキー4/炎の友情(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ロッキー4/炎の友情』とは、1985年に製作されたアメリカ映画。『ロッキー』シリーズ第4作。監督・脚本・主演はシルヴェスター・スタローン。当時の東西冷戦下のアメリカとソ連を背景としたストーリーは、過去3作とは大きく趣の異なる作品となっている。ロッキーの宿敵であり親友であるアポロが、引退後再びリングに立つことになった。だが、挑戦者であるソ連の長身ボクサー・ドラゴの殺人的パンチによって、リング上で死んでしまう。ロッキーはドラゴを倒すため、敵地ソ連へと旅立つのだった。

Read Article

ロッキー・ザ・ファイナル(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ロッキー・ザ・ファイナル』とは、2006年製作のアメリカ映画。シルヴェスター・スタローンの出世作にして代表作「ロッキー」シリーズの6作目。スタローンが監督・脚本・主演を務め、第5作から16年ぶり、第1作から30周年を迎えた伝説のシリーズを締めくくる。現役を引退し、愛妻エイドリアンにも先立たれ、一人息子ジュニアとの関係もこじれて満たされない日々を送るロッキーが、ある決意を胸に無謀な復帰戦に挑む姿を、彼の人生の思い出の数々をちりばめつつ熱く感動的に綴る。

Read Article

ロッキー3(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ロッキー3』とは、1982年公開のアメリカ映画。『ロッキー』シリーズの3作目であり『ロッキー2』(1979年)の続編。前作に引き続きシルヴェスター・スタローンが監督・脚本・主演の三役を務め、シリーズ最終章の予定で製作された。世界チャンピオンとなり、順風満帆な生活を送っていたロッキー。そこへ強敵黒人ボクサー・クラバーが挑戦して来た。だが、ハングリー精神を忘れたロッキーは無残に敗れ去る。再起をかけるロッキーにかつての宿敵アポロがトレーナーとして名乗りをあげ、クラバーとのリターンマッチに挑む。

Read Article

ロッキー2(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ロッキー2』とは、1979年公開のアメリカ映画。シルヴェスター・スタローンを一躍スターダムに押し上げた『ロッキー』(1976年)の続編でシリーズ第2弾。本作ではジョン・G・アヴィルドセンに代わりスタローンがメガホンを取り、監督・脚本・主演の三役を務めている。ロッキーとの試合に納得がいかない世界チャンピオンのアポロは、彼をリターンマッチに引きずり出そうと目論む。ボクシングを辞め、恋人エイドリアンと結婚しジュニアも誕生したロッキーだったが、苦悩の末、再びアポロの挑戦を受けることにする。

Read Article

クリード チャンプを継ぐ男(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『クリード チャンプを継ぐ男』とは、2015年に製作されたアメリカ映画。シルヴェスター・スタローンを一躍スターダムに押し上げた『ロッキー』シリーズ初のスピンオフ作品で、『ロッキー・ザ・ファイナル』以来9年ぶりに新たな物語を描く。今は亡き伝説のボクサー・アポロの息子アドニスは、かつて父と歴史に残る激闘を繰り広げたロッキーを探し出してトレーナーを依頼。アドニスの純粋さと情熱にアポロの面影を見たロッキーは、彼を鍛え上げ自らのすべてを託し、セコンドとして共に世界タイトルマッチに挑む。

Read Article

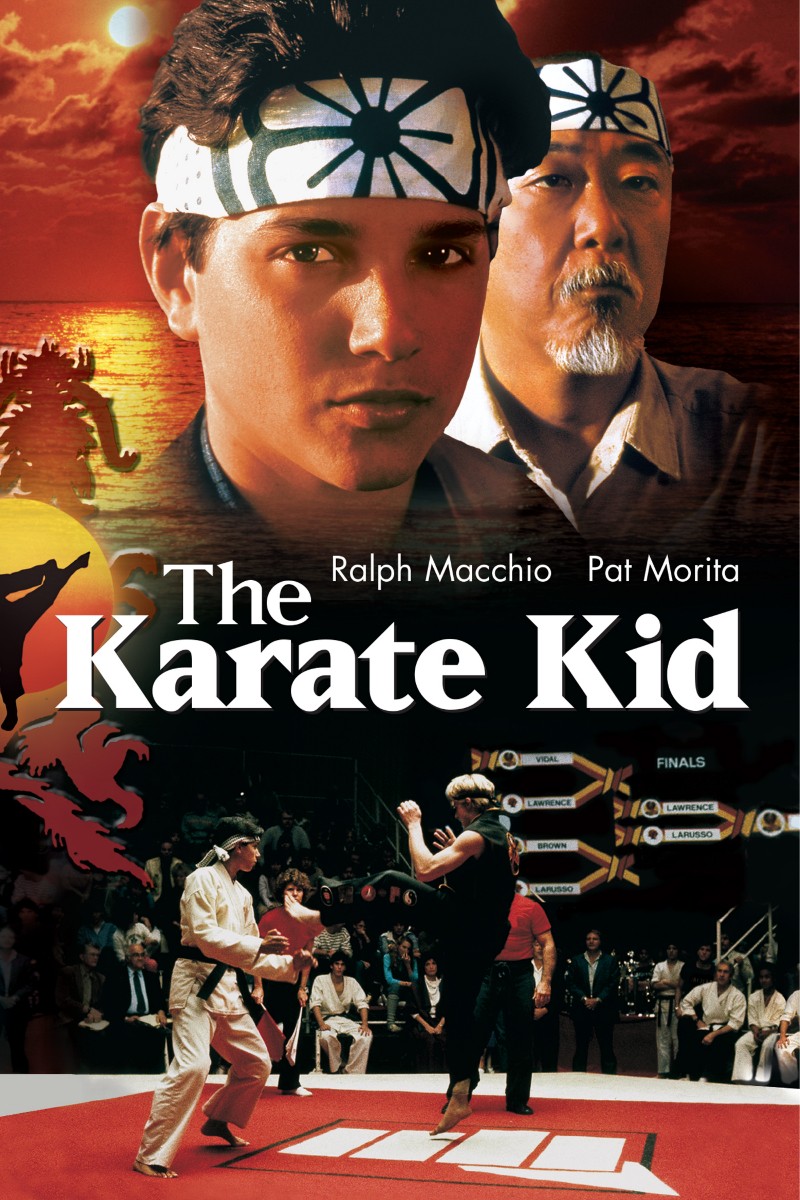

ベスト・キッド(The Karate Kid)のネタバレ解説・考察まとめ

『ベスト・キッド』とは、1984年に製作されたアメリカ映画。『ロッキー』のジョン・G・アヴィルドセン監督による、カラテを通して成長していく少年の姿を描いた青春アクション映画。カラテの達人であるミヤギ役のノリユキ・パット・モリタがアカデミー賞助演男優賞にノミネートされた。ひ弱な高校生ダニエルは、不良グループに痛めつけられる毎日を送っていた。そんな彼がカラテの達人ミヤギに出会ってカラテを習い始め、やがて少年カラテ選手権大会に出場する。

Read Article

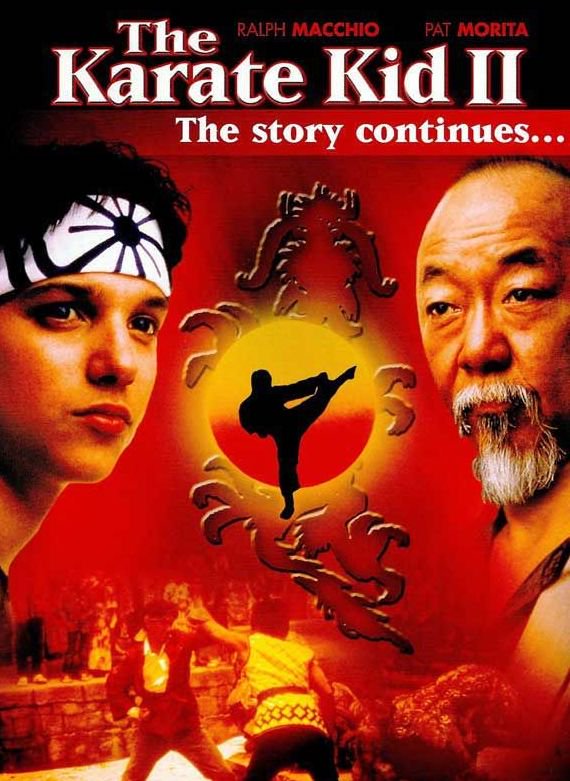

ベスト・キッド2(The Karate Kid Part II)のネタバレ解説・考察まとめ

『ベスト・キッド2』とは、1986年公開のアメリカ映画。高校生のダニエルが日系人・ミヤギから学んだ空手を通して成長していく大ヒット作『ベスト・キッド』シリーズの第2弾。監督は前作にひき続きジョン・G・アヴィルドセン。今回はミヤギの故郷、沖縄に舞台を移し、ミヤギに復讐を目論むかつてのライバル・サトウとの因縁の対立に巻き込まれるダニエルの新たな試練を描く。

Read Article

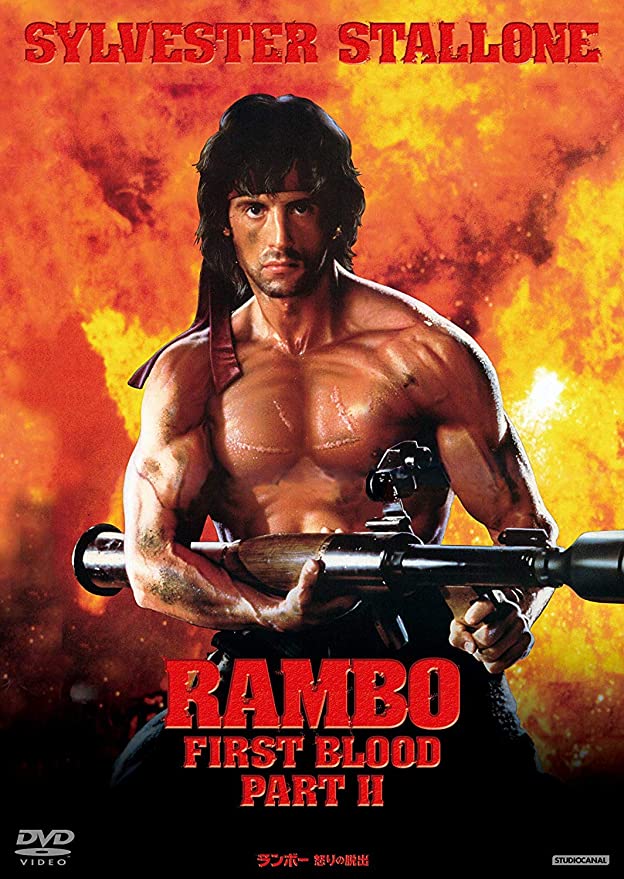

ランボー/怒りの脱出(ランボー2)のネタバレ解説・考察まとめ

『ランボー/怒りの脱出』とは、80年代アクション映画の金字塔で、収監されたランボーの元にトラウトマン大佐が訪ねて来て、極東での作戦への参加を提案する。その作戦とはベトナムで捕虜になっている兵士を調査することだった。「80年代は筋肉と爆薬がすべてだった」とスタローンも言ってるように、爆薬の量とアクション描写は、それまでの常識を超えている。また「映画史上最もパクられた本数が多い映画」とも言われており、「ベトナム帰還兵」や「ベトナム捕虜救出」がテーマの映画がビデオ店の戦争アクションコーナーに並んだ。

Read Article

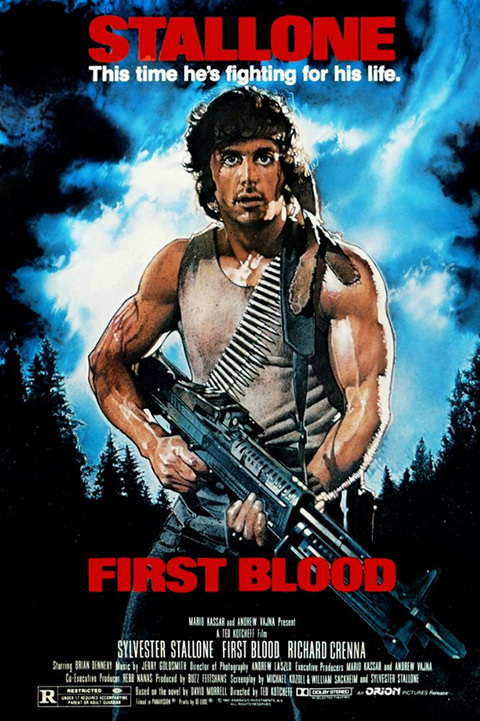

ランボー(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ランボー』(原題:First Blood)とは、1982年に米国で公開されたシルベスター・スタローン主演のアクション映画で、『ランボー』シリーズの第1作である。 社会から排除されたベトナム帰還兵のランボーが、たまたま訪れた街でランボーを追い出そうとする保安官に出会い、戦いへと発展する。ランボーを通してベトナム戦争の負の遺産として社会問題になった米国の暗部が描かれている。 本作は『ロッキー』に続き、シルベスター・スタローンの代表作となり、ハリウッドスターとしての地位を不動のものとした。

Read Article

ランボー/最後の戦場(ランボー4)のネタバレ解説・考察まとめ

『ランボー/最後の戦場』とは、2008年5月24日に公開されたアクション映画で、『ランボー』シリーズの第4作。主演、監督、脚本はシルヴェスター・スタローン。前作の『ランボー3/怒りのアフガン』から20年ぶりの続編にあたる。 タイ北部で静かに暮らしていたランボーは、ミャンマー軍に捕らえられたキリスト教系NGOの一行を救出するために、敵地へ向かう。本作はミャンマーを舞台にランボーが再び戦いの地に舞い戻ることとなった。

Read Article

ランボー3/怒りのアフガン(映画)のネタバレ解説・考察まとめ

『ランボー3/怒りのアフガン』とは1988年にアメリカ合衆国で製作されたアクション映画作品で『ランボー』シリーズ第3作にあたる。ベトナム戦争時代の上官でランボーの唯一の理解者であったトラウトマン大佐がアフガニスタンの戦場でソ連軍の捕虜となってしまう。タイで静かに暮らしていたランボーは、それを知ると大佐救出のためアフガンに向った。 公開当時は「101分の本編で108人の死者が出る」というキャッチコピーでギネスブックに「最も暴力的な映画」と記載された。

Read Article

目次 - Contents

- 『ロッキー』の概要

- 『ロッキー』のあらすじ・ストーリー

- 鳴かず飛ばずの三流ボクサー

- 突然訪れたアメリカンドリーム

- 運命の試合

- ロッキーが得た勝利を超えた価値

- 『ロッキー』の登場人物・キャラクター

- 主人公

- ロッキー・バルボア(演:シルヴェスター・スタローン)

- 主な登場人物

- エイドリアン(演:タリア・シャイア)

- ポーリー(演:バート・ヤング)

- ミッキー(演:バージェス・メレディス)

- アポロ・クリード(演:カール・ウェザース)

- ガッツォ(演:ジョー・スピネル)

- ジャーゲンズ (演:セイヤー・デヴィッド)

- デューク(演:トニー・バートン)

- スパイダー(演:ペドロ・ラヴェル)

- マリー(演:ジョディー・レティジア)

- 『ロッキー』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「どうして闘うの?」"Why do you wanna fight?”

- 「よく分からねえけど、すき間を埋めてくれるんだ」"I dunno... she fills gaps."

- 「そんなこと言うなんて、兄さんはブタよ!」"Only a pig would say that! "

- 「最後のゴングが鳴ってもまだ立っていられたら、俺はゴロツキじゃないことを初めて証明できるんだ」"If I can go that distance, you see, and that bell rings and I'm still standin', I'm gonna know for the first time in my life, see, that I weren't just another bum from the neighborhood."

- エイドリアン!!"Adrian!"

- 多くの人が真似したトレーニングシーンの数々

- 『ロッキー』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- スポーツ映画の金字塔

- もう一つのエンディング

- 『ロッキー』の原点は世界ヘビー級タイトルマッチにあった

- ロッキー役を譲らなかったスタローン

- スタローンの愛犬やファミリーも出演

- 変則的な撮影法は低予算のため

- 試写会での感動エピソード

- エンド・ロールの追悼文とは

- 実は成功者ではないロッキー

- 背景として~当時のアメリカ~

- 結びに~映画『ロッキー』の真価を考えよう~

- 『ロッキー』の受賞歴

- 『ロッキー』の主題歌・挿入歌

- 主題歌:「Gonna Fly Now (ロッキーのテーマ)」

- 挿入歌:「The Final Bell(最終ラウンド)」

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)