『ワンダと巨像』とは、2005年にPS2用としてソニー・コンピュータエンタテインメントから発売されたアクションアドベンチャーゲームである。後に廉価版やHDリマスター版、フルリメイク版の発売も行われた。英国アカデミー賞のゲーム部門の「技術賞」にノミネート、同賞同部門にて「芸術的実績賞」と「アクション&アドベンチャー賞」を受賞した経歴を持つ。失われた少女の魂を取り戻す為、16の巨像を倒していく事になった青年の戦いを描くストーリーとなっている。

最後の巨像を倒しに向かう道中、崩れた橋からワンダを救う為に己の身を犠牲にした、ワンダの愛馬・アグロ。このシーンも先述したキャッチコピー同様に『ワンダと巨像』を語る上で外せない名シーンとして、ファンの間では有名だ。

たった1人で巨像と立ち向かわなければならないワンダとプレイヤーにとって、アグロは本作唯一の仲間であり、大切な相棒キャラとなっている。一部の巨像との戦闘時を除き、常に傍に居てくれるアグロに愛着を持つプレイヤーは少なくない。その為、身を呈してワンダを守ったアグロの姿は涙無しで見れない名シーンだといえる。また、言葉を交わせぬ相棒のアグロが、ワンダの事をどれだけ大事に思っているのかが伝わるシーンでもあり、ワンダとアグロがこれまで築いてきた絆を強く感じさせる切ない名シーンだ。

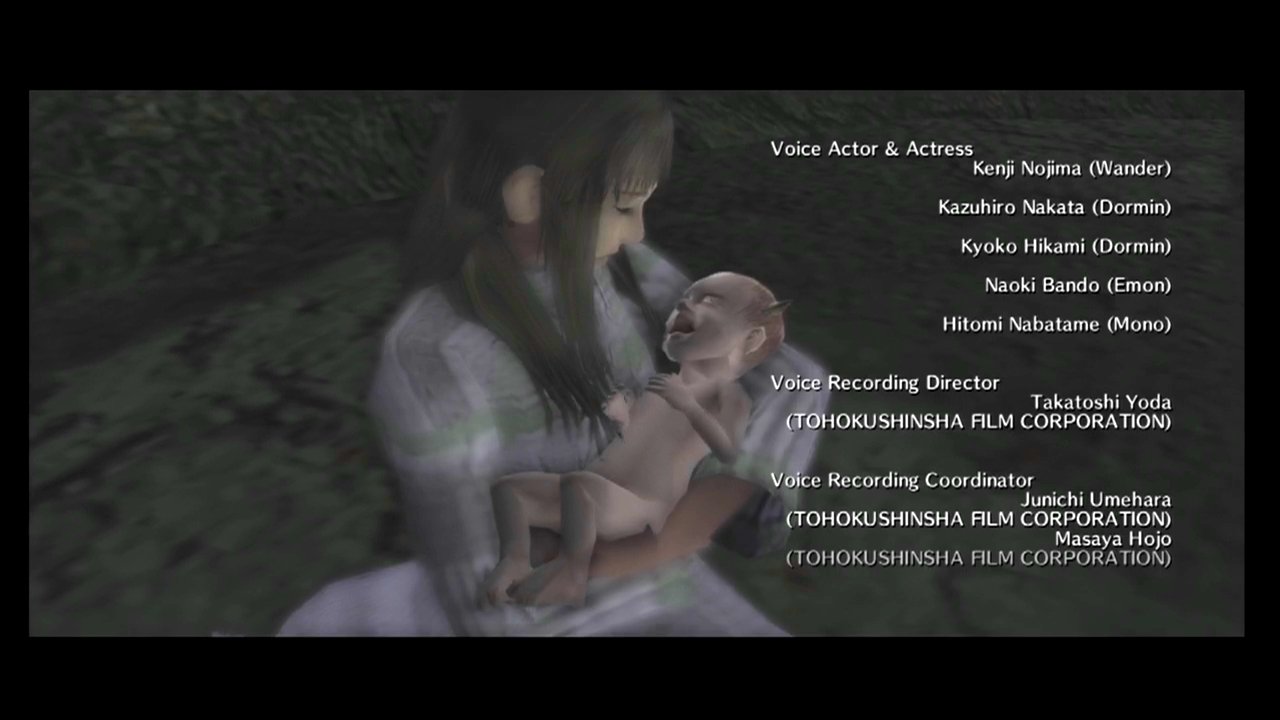

EDでワンダらしき赤子を拾うモノ

EDで拾ったワンダらしき赤子を胸に抱くモノ。

『ワンダと巨像』のEDにて、ワンダと思わしき赤子を拾ったモノ。本当にその子どもがワンダであるのかは不明だが、このような姿になってようやっと再会をはたしたワンダとモノに胸を打つファンは多い名シーンだ。元々本作のストーリーは、ワンダがモノの魂を取り戻そうとするところから始まるものであり、それはつまりワンダがモノともう一度会いたいという思いを胸に抱えているといっても過言ではない。そういう意味では、もしこの赤子が本当にワンダであれば、ワンダは無事に自分の望みを叶えた事となる。だが、言葉を話せない赤子では、たとえワンダとしての記憶があってもモノにそれを伝える事は敵わない。それ以前に、ワンダとしての記憶があるのかも定かではない上に、モノが赤子がワンダである事に気づいているのかといった詳細も不明だ。すべてはプレイヤー側で想像するしかなく、だが想像するほどに切ない結末しか浮かばないEDに胸を掴まれてしまうファンは少なくない。

また、OPではモノを抱いていたのがワンダであったのに対し、EDはモノがワンダと思われる赤子を抱いているといった描写の対比も、このシーンを名シーンたらしめる理由の1つだ。

『ワンダと巨像』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

「パズルはもう作りたくない」という思いからできた『ワンダと巨像』

『ワンダと巨像』の開発チームの代表である上田文人。

『ワンダと巨像』の開発チームの代表である上田文人いわく、本作は「パズルはもう作りたくない」という思いからできた事が明かされている。

上田文人ら開発チームは、『ワンダと巨像』の前にパズルのような謎解きをメインとしたアクションゲーム『ICO』の開発を手掛けており、そこで数多くのパズル要素を考えてきた経験がある。しかし、あまりにも細かいパズルを作り過ぎたせいか、「もうちまちましたパズルは作りたくない」と嫌気が差してしまったという。

そこで、次回作はアクションを重視したゲームにする事を決意。アクション重視の『ワンダと巨像』を作り上げる事となった。

巨像を倒す度にモノの周りに増える白い鳥

白い鳥が集まる祭壇で眠り続けるヒロインのモノ。

作中のほとんどを古えの祠にある祭壇上で眠り過ごすヒロインのモノ。彼女の周りには、常に白い鳥が集まっており、主人公のワンダが近づくと古えの祠の外に飛び立っていく演出がある。

そんな白い鳥達だが、実は巨像を倒す毎に集まる数が増えるという小ネタが存在する。少しずつ増えていくので気づきにくい演出ではあるが、最初は数羽だったものが最後の巨像の時には祭壇の周囲を埋め尽くすほどの数に増える為、その差は歴然といえる。

なお、白い鳥が集まる事がどのような意味を持つのか、作中では明かされていない。また、この白い鳥は倒す事が可能だが、時間をあけて祭壇に戻ると復活している。

EDで拾う赤子は操作可能

EDで赤子を拾うモノ。この赤子の操作がED中にできる。

EDでヒロインのモノに拾われる、ワンダらしき赤子。その赤子をED中に操作できるという小ネタが存在する。赤子が登場するシーンがED中な事もあってか操作に関する説明は一切されない為、気づける者だけが気づける演出となっている。

操作に必要なのは、三角ボタンか四角ボタンのどちらかだけ。これらのボタンを押す事で、ワンダと思われる赤子に声を上げさせる事ができる。逆に言えばそれだけの演出ではあるが、ずっとワンダと共にゲームをプレイしてきたプレイヤーには感慨深いものがある演出だ。

『ワンダと巨像』の主題歌・挿入歌

OP(オープニング):大谷幸「プロローグ~古の地へ~」

『ワンダと巨像』スタート直後に流れる楽曲。作曲・編曲家であり、ピアニストでもある大谷幸が制作を務めた。オーケストラ編成の楽曲となっており、大谷幸自身も演奏者として参加している。ピアノにくわえ、アイリッシュ・ブズーキとプログラミングの2つを担当した。

「プロローグ」の名を冠するように、物語の序章を告げるような静かで神秘的な雰囲気のある楽曲に仕上がっている。ゲーム中では、ワンダが古えの地にある古えの祠へ向かう途中に流れているBGMのような存在としても使われていた。

2005年12月7日に発売された『ワンダと巨像』のサウンドトラック「ワンダと巨像 大地の咆哮」にて、トラック1の楽曲として収録されている。

ED(エンディング):大谷幸「エピローグ~残されし者たち~」

『ワンダと巨像』のEDで流される楽曲。作曲・編曲家であり、ピアニストでもある大谷幸が制作を務めた。オーケストラ編成の楽曲となっており、大谷幸自身も演奏者として参加している。ピアノにくわえ、アイリッシュ・ブズーキとプログラミングの2つを担当した。

全7分と、『ワンダと巨像』の楽曲の中でも非常に長い楽曲に仕上げられている。OPの「プロローグ~古の地へ~」と対になるかのような静かなメロディーで始まり、その後、一転して戦闘中の雰囲気を思い出させる重く暗いメロディーに変わり、再び静かでしんみりとしたメロディーになるといった風に、曲調が次々と変わっていくのが特徴だ。最後は楽園を彷彿とさせるような明るくも神秘的な曲に切り替わり終わる。

2005年12月7日に発売された『ワンダと巨像』のサウンドトラック「ワンダと巨像 大地の咆哮」にて、トラック33の楽曲として収録されている。

Related Articles関連記事

SIREN: New Translation(ゲーム)のネタバレ解説・考察まとめ

『SIREN: New Translation』とは、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)によるPlayStation 3用のホラーゲームで、『SIREN』シリーズの3作目。初代『SIREN』の新訳として開発された。 ある日、自分宛てに届いたメッセージに興味をもった高校生のハワード・ライトは、日本の山奥に存在する羽生蛇村(はにゅうだむら)を訪れる。本作は、羽生蛇村を舞台に巻き起こる怪異に立ち向かう様々な人物の物語である。

Read Article

ICO(ゲーム)のネタバレ解説・考察まとめ

『ICO(イコ)』は2001年12月にソニー・コンピュータエンタテインメントから発売されたアクションアドベンチャーゲーム。PlayStation 2用ゲームで、廉価版やPlayStation 3用のHDリマスター版も発売されている。 頭から角の生えた少年イコを操作し、囚われの少女ヨルダとともに様々な仕掛けを解きながら霧の古城から脱出する。 謎解き要素やパズル部分が独特で一筋縄ではいかない部分が謎解き好きに評価が高い。また美しい風景や独特な音楽などが独自の世界観を醸し出している。

Read Article

SIREN2(ゲーム)のネタバレ解説・考察まとめ

『SIREN2』は、ソニー・コンピュータエンタテインメント(通称SCEI)より発売された、プレイステーション2用の3Dアクションホラーゲーム。 舞台はかつて原因不明の海底ケーブル切断による大停電と、全島民消失事件があった日本近海の孤島・夜見島。島にまつわる数々の事件を調査に訪れた雑誌編集者、輸送ヘリのトラブルにより島に不時着した自衛隊員たち、過去への思いから島に足を踏み入れた作家など、様々な事情を抱えた10名の登場人物たちが、午前0時に響き渡ったサイレンとともに始まる惨劇に巻き込まれていく。

Read Article

松本人志が絶賛!ゲーム・ワンダと巨像の監督上田文人を紹介!

知る人ぞ知る名作ゲーム『ワンダと巨像』。フィールド内にいる「巨像」を倒すのみという非常にシンプルなルールだが、グラフィックスの美しさや音楽に特にこだわりを持って作られており、国内外で様々な賞を受賞した。このゲームを監督したのは「上田文人」という人物で、ダウンタウンの松本人志が、テレビやラジオなどでたびたび話題にあげて大きな反響を呼んでいる。本記事ではゲーム監督「上田文人」とはどのような人物なのか、まとめて紹介する。

Read Article

【ICO】映像・音楽・切ない世界観が美しい名作ゲーム10選【風ノ旅ビト】

世代や年齢を超えたゲーマーが増えてきた昨今。数あるゲームの中には、まるで映画を観ているかのような美しい映像や音楽が魅力的な作品がたくさんあります。さらにその中には、胸がキュッと切なくなるような世界観を持っているものも。この記事では、そんな素晴らしい名作ゲームを10個厳選しました。映画鑑賞を楽しむ感覚でプレイしてみてください。

Read Article

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『ワンダと巨像』の概要

- 『ワンダと巨像』のあらすじ・ストーリー

- プロローグ

- 巨像との戦闘

- 呪術師・エモンとの対峙

- 大いなる存在・ドルミンの復活

- エピローグ

- 『ワンダと巨像』のゲームシステム

- オープンワールド

- ワールド内の移動方法

- 握力

- 体力

- 戦闘システム

- タイムアタックモード

- いにしえの剣

- 弓

- 巨像の弱点

- 『ワンダと巨像』の登場人物・キャラクター

- 主要人物

- ワンダ(Wander)

- モノ(Mono)

- アグロ(Agro)

- ドルミン(Dormin)

- エモン(Emon)

- 巨像(Colossus)

- 第一の巨像

- 第二の巨像

- 第三の巨像

- 第四の巨像

- 第五の巨像

- 第六の巨像

- 第七の巨像

- 第八の巨像

- 第九の巨像

- 第十の巨像

- 第十一の巨像

- 第十二の巨像

- 第十三の巨像

- 第十四の巨像

- 第十五の巨像

- 第十六の巨像

- 『ワンダと巨像』のアイテム

- 光るトカゲ

- 果樹の実

- 死の果実

- 謎の光

- ドルミンの剣

- タイムアタック報酬

- 鏑の矢(かぶらのや)

- 活力の前掛け

- 力の仮面

- トカゲの感知石

- 果樹の地図

- 剛力の仮面

- 紛れの前掛け

- 閃光の矢

- 栗毛のアグロ

- いかずちの銛

- 太陽の剣

- シャーマンの前掛け

- 若しの布(もしのぬの)

- 女王の剣

- 白毛のアグロ

- 特典アイテム

- 宿命の前掛け

- 古えの弓

- まだら模様のアグロ

- 生命の剣

- アニマル模様のアグロ

- 鹿毛のアグロ

- 『ワンダと巨像』の用語

- 古えの地(いにしえのち)

- 古えの祠(いにしえのほこら)

- 古えの地の祭壇

- 蘇生術 / 蘇生の儀式

- 呪術師

- 『ワンダと巨像』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- キャッチコピー「 最後の一撃は、せつない。 」

- 崩れる足場からワンダを救ったアグロ

- EDでワンダらしき赤子を拾うモノ

- 『ワンダと巨像』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 「パズルはもう作りたくない」という思いからできた『ワンダと巨像』

- 巨像を倒す度にモノの周りに増える白い鳥

- EDで拾う赤子は操作可能

- 『ワンダと巨像』の主題歌・挿入歌

- OP(オープニング):大谷幸「プロローグ~古の地へ~」

- ED(エンディング):大谷幸「エピローグ~残されし者たち~」

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)