『SIDOOH―士道―』とは、髙橋ツトムの歴史漫画で、2005年6月から2010年11月まで『週刊ヤングジャンプ』に連載された。幕末の動乱期に入る直前の江戸時代を舞台に、両親を亡くした雪村兄弟が剣術を身につけながら侍として生き抜く物語であり、幼少期と青年期の2つの部分に大きく分けられ、特に幼少期の悲惨さは他の歴史漫画には無いと評されている。時代の混沌と修羅の世界を背景にした兄弟の成長と彼らが直面する試練を描いており、読者に深い感銘を与える。

新撰組(壬生浪士組)

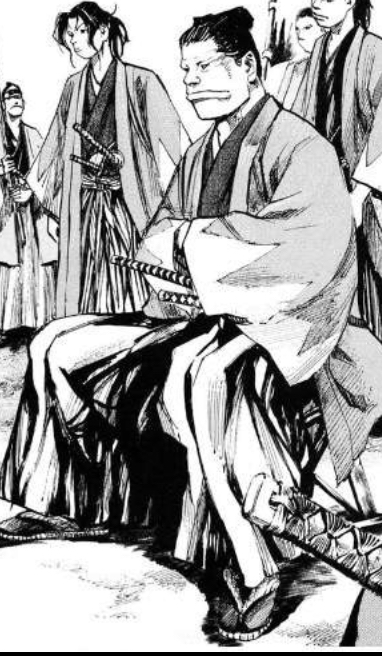

近藤勇(こんどう いさみ)

道場・試衛館の主。厳つい強面で豪快な性格の持ち主。会津・盤明館による撃剣集会に参加するも源太郎によって引き起こされた大乱闘により中止になってしまった。1863(文久3)年、清河八郎の建策を容れ、江戸幕府は14代将軍・徳川家茂の上洛警護をする浪士組織「浪士組」への参加者を募った。斎藤一を除く試衛館の8人はこれに参加することを決め、2月8日、浪士組一向と共に京都に向けて出発した。2月23日に京都に到着すると、壬生郷士の八木源之丞の邸に宿泊し世話になった。清河は朝廷に建白書を提出し浪士組の江戸帰還を提案した。近藤は異議を唱え芹沢鴨らと共に京に残留する。京都守護職会津藩主・松平容保に嘆願書を提出し、京都守護職の配下となった。最後は徳川の凋落を象徴するかのように捕らえられて処刑される。

土方歳三 (ひじかた としぞう)

土方歳三は、新選組の副長であり、試衛館の門人。

冷静沈着でクールな一面と、熱くなりやすい一面を併せ持つ。剣の腕前は高く、翔と同格。

また、幕末の動乱の中で、新選組として幕府を支え、倒幕派と戦う。

土方歳三は、雪村兄弟に関わることで、彼らの運命を大きく変える。特に翔太郎には自分の剣術を伝授した。

沖田総司(おきた そうじ)

道場・試衛館の門人。童顔だが剣の腕前は相当。会津・盤明館による撃剣集会に参加するも源太郎によって引き起こされた大乱闘により中止になってしまった。

その際に実戦向きの源太郎と剣を交えたいと言い放つ。のちに松平容保が京都守護職を務めていた会津藩の預かりとなる。悪化する病状を仲が良い源太郎は心配していたが、ついには死去。

斎藤一(さいとう はじめ)

道場・試衛館の門人。茶髪で白い羽織を着ている。試衛館で唯一「浪士組」へ参加しなかった。近藤らとは別で上洛し八木邸で合流する。その後、松平容保が京都守護職を務めていた会津藩の預かりとなる。

永倉新八(ながくら しんぱち)

壬生浪士組の一員で、試衛館という道場の門下生でもあった。14代将軍徳川家茂の上洛警護を行う「浪士組」という組織に参加。しかし、江戸への帰還に異議を唱え、組織を脱退した。その後、彼は会津藩の松平容保が京都守護職を務めていた時に預かりとして仕えることになった。

彼は喧嘩を売ってくる一部の浪士組員たちを、剣を使わずに一掃するなど、卓越した体術の技量を持っていた。

原田左之助(はらだ さのすけ)

壬生浪士組の一員で、道場「試衛館」の門下生でもあった。丸坊主で細い眉毛を持ち、首にスカーフを巻いているのが特徴。14代将軍徳川家茂の上洛警護をするための浪士組織「浪士組」に参加したが、江戸への帰還に異議を唱えて組織から脱退。

その後、京都守護職を務めていた会津藩の松平容保に預かりとして仕えることになる。彼は喧嘩を売ってくる一部の浪士組の仲間たちを、剣を使わずに巧みに制圧するなど、優れた体術の技量を持っていた。

芹沢鴨(せりざわ かも)

壬生浪士組の一員で、鳥のような顔つきで太い眉毛が特徴。14代将軍徳川家茂の上洛警護を行うための「浪士組」と呼ばれる組織に参加。しかしながら、江戸への帰還に反対の意見を持ち、組織から離れることを選ぶ。

その後、京都守護職を務めていた会津藩の松平容保によって預かりとされた。

有川(ありかわ)

壬生浪士組の一人。

能見(のうみ)

壬生浪士組の一人。

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『SIDOOH―士道―』の概要

- 『SIDOOH―士道―』のあらすじ・ストーリー

- 白蓮隊(びゃくれんたい)に加入

- 江戸での出会いと数々の試練

- 会津藩での活躍

- 新撰組との交流

- 長州の変革最終決戦

- 『SIDOOH―士道―』の登場人物・キャラクター

- 主人公

- 雪村翔太郎 (ゆきむら しょうたろう)

- 雪村源太郎(ゆきむら げんたろう)

- 白連隊

- 百舌 (もず)

- 鮫島太助 (さめじま たすけ)

- 朝倉清蔵 (あさくら きよぞう)

- 伊能謙之助(いのう けんのすけ)

- 白心郷(びゃくしんきょう)

- 瑠儀 (るぎ)

- 那鴨(ながも)

- 川窪朝路(かわくぼ あさじ)

- 朝倉雫(あさくら しずく)

- 山崎彦三郎(やまざき ひこさぶろう)

- 田辺嘉次郎(たなべ かじろう)

- 桐竹九十九(きりたけ つくも)

- 阿羅々(あらら)

- 吽羅々(うらら)

- 江戸幕府関係者

- 徳川家茂(とくがわ いえもち)

- 井伊直弼(いい なおすけ)

- 堀彦五郎(ほり ひこごろう)

- 勝海舟(かつ かいしゅう)

- 田辺道孝(たなべ みちたか)

- 酒井忠義(さかい ただあき)

- 山形(やまがた)

- 新撰組(壬生浪士組)

- 近藤勇(こんどう いさみ)

- 土方歳三 (ひじかた としぞう)

- 沖田総司(おきた そうじ)

- 斎藤一(さいとう はじめ)

- 永倉新八(ながくら しんぱち)

- 原田左之助(はらだ さのすけ)

- 芹沢鴨(せりざわ かも)

- 有川(ありかわ)

- 能見(のうみ)

- 会津藩関係者

- 佐川官兵衛 (さがわ かんべえ)

- 松平容保(まつだいら かたもり)

- 木村次郎兵衛(きむら じろうべえ)

- 早川(はやかわ)

- 神保内蔵助(じんぼ くらのすけ)

- 早川元吉(はやかわ もときち)

- 内山秀臣(うちやま ひでおみ)

- 長州藩関係者

- 高杉晋作(たかすぎ しんさく)

- 桂小五郎(かつら こごろう)

- 吉田松陰(よしだ しょういん)

- 井上聞多(いのうえ もんた)

- 久坂玄瑞(くさか げんすい)

- 石嶋両右衛門(いしじま りょうえもん)

- 薩摩藩関係者

- 西郷隆盛(さいごう たかもり)

- リャンキナー

- 島津久光(しまづ ひさみつ)

- 大久保利通(おおくぼ としみち)

- 土佐藩関係者

- 坂本龍馬(さかもと りょうま)

- 中岡慎太郎(なかおか しんたろう)

- 岡田以蔵(おかだ いぞう)

- 大沢正泉(おおさわ せいせん)

- 水戸藩関係者

- 川畑大吾(かわばた だいご)

- 長戸嘉平(ながと かへい)

- 浪士組(ろうしぐみ)

- 清河八郎(きよかわ はちろう)

- 朝廷(ちょうてい)

- 孝明天皇(こうめい てんのう)

- 九条尚忠(くじょう ひさただ)

- 欧米

- ジョンソン

- フォード

- その他

- 小春(こはる)

- お園(おその)

- 相馬健吾(そうま けんご)

- 相馬菊乃(そうま きくの)

- 森田清二郎(もりた せいじろう)

- 鉄正(てつまさ)

- 権田利五郎(ごんだ としごろう)

- 佐久間象山(さくま しょうざん)

- 『SIDOOH―士道―』の用語

- 「士道」と「武士道」の違い

- コロリ

- 白心郷

- 白連隊 (びゃくれんたい)

- 浪士組

- 壬生浪士組

- 『SIDOOH―士道―』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 雪村翔太郎「あなたの体は斬れても、志までは斬れません」

- 雪村翔太郎「道が何本あろうと 士 の道は一本です」

- 雪村翔太郎「俺たちは…死んでもこの国を守る」

- 雪村源太郎「兄さん、俺は兄さんと一緒に生きる。それが俺の士道だ」

- 雪村源太郎「俺は、俺の兄さんを信じてる。兄さんは、俺の兄さんだから」

- 朝倉清蔵「俺は、俺の剣で金を稼ぐ。それが俺の士道だ」

- 朝倉清蔵「お前たちが、俺たちを殺す前に、俺たちがお前たちを殺す」

- 高杉晋作「そんなに容易く捨てるなら…くれ」

- 母をコロリでなくすシーン

- 雪村兄弟が清蔵に会い弟子入りを懇願する

- 『SIDOOH―士道―』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 本作のアイデアは実在の人物や史実

- 体調不良で途中休載

- 日本だけでなく海外でも人気

- 翔太郎と源太郎のモデルと名前の由来

- 白連隊のモデルとなった部隊

- 最終回ネットネタバレ拡散騒動で作者が謝罪

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)