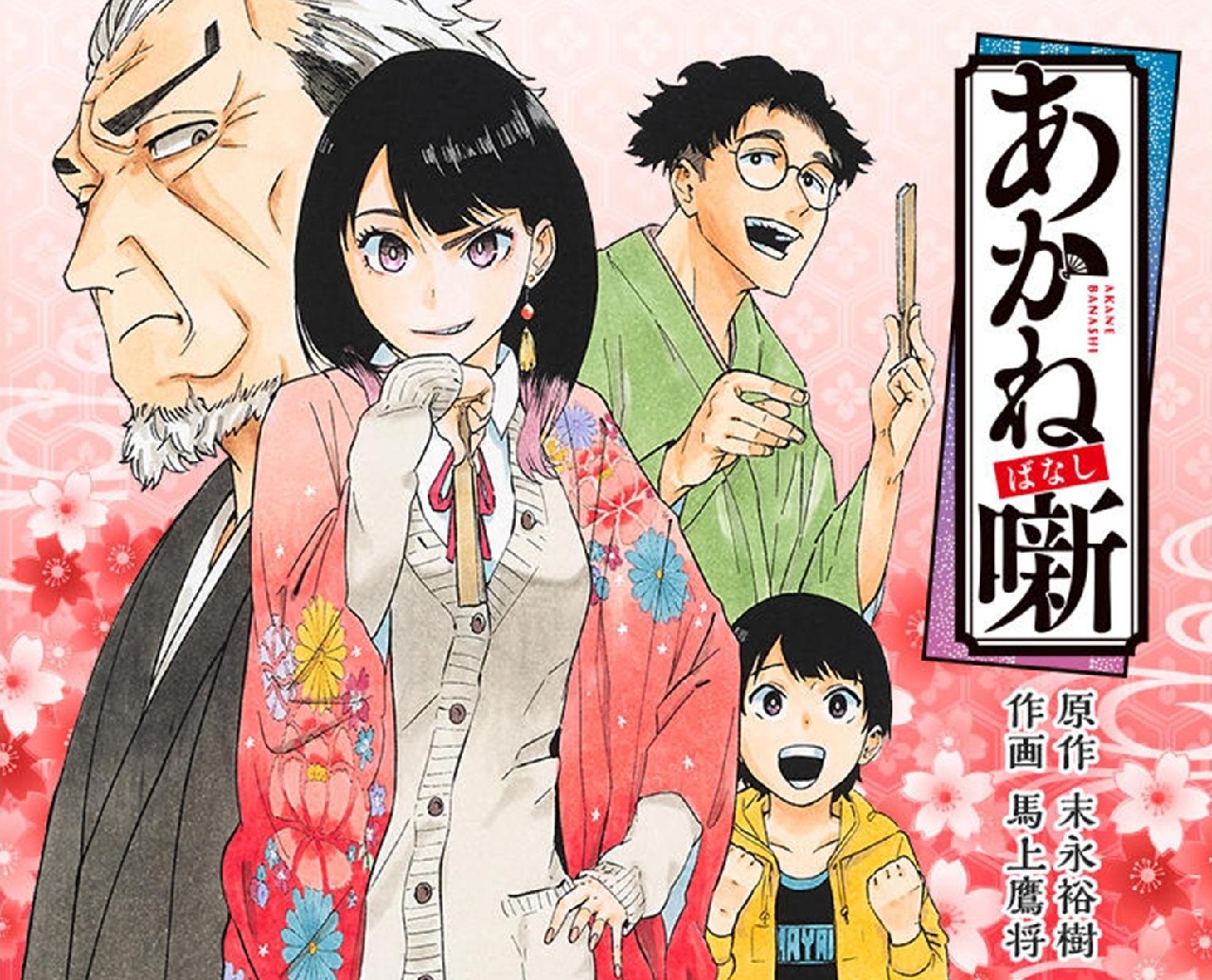

『あかね噺』(あかねばなし)とは、破門させられた父の代わりに落語家を目指す高校生の少女の奮闘と成長を描いた、原作末永裕樹、作画馬上鷹将による漫画作品。

落語家の阿良川志ん太こと桜咲徹の娘である桜咲朱音は、父の落語が大好きだった。しかしその父は13年間真打に上がれず、ついには一門の長である阿良川一生に破門を言い渡されてしまう。納得できない朱音は、父の落語を世に認めさせようと決意し、阿良川一門のナンバー2である阿良川志ぐまに弟子入り。一癖も二癖もある先達を相手に、朱音の修行の日々が始まる。

『あかね噺』の概要

『あかね噺』(あかねばなし)とは、破門させられた父の代わりに落語家を目指す高校生の少女の奮闘と成長を描いた、原作:末永裕樹、作画:馬上鷹将による漫画作品。

少年漫画誌である『週刊少年ジャンプ』誌上において、「落語」という若者にはあまり縁に無い題材、しかも女性主人公という形ながら、その丁寧な物語と魅力的な人物の描写で注目される。その反響の大きさに集英社側も応え、連載開始からわずか4か月後にはボイスコミックが公開された。

落語家の阿良川志ん太(あらかわ しんた)こと桜咲徹(おうさき とおる)の娘である桜咲朱音(おうさき あかね)は、父の落語が大好きだった。しかしその父は13年間真打に上がれず、ついには一門の長である阿良川一生(あらかわ いっしょう)に破門を言い渡されてしまう。

納得できない朱音は、父の落語の魅力を世に認めさせようと決意し、阿良川一門のナンバー2である阿良川志ぐま(あらかわ しぐま)に弟子入り。“阿良川あかね”(あらかわ あかね)との芸名を得た朱音の、一癖も二癖もある先達を相手にした修行の日々が始まる。

『あかね噺』のあらすじ・ストーリー

父の破門

朱音は落語の世界に足を踏み入れる。

小学生の桜咲朱音(おうさき あかね)は、父でもある落語家の阿良川志ん太(あらかわ しんた)こと桜咲徹(おうさき とおる)の落語が大好きだった。しかしその父は13年間真打に上がれず、ついには一門の長である阿良川一生(あらかわ いっしょう)に破門を言い渡されてしまう。

これに絶望した徹は落語家として生きていく道を諦め、一般の職を得る。しかし朱音はこれに納得できず、「父の落語は本当におもしろかった、どうして破門されなければならないのか」と憤慨し、ついには阿良川一門のナンバー2である阿良川志ぐま(あらかわ しぐま)に弟子入りを志願する。

志ぐまもまた自分の弟子でもあった徹の破門には納得できないところがあり、その覚悟と才気を確かめるために朱音に落語の稽古をつける。6年後、高校生になった朱音が改めて志ぐまに弟子入りを願うと、彼は「落語喫茶で一席演じてこい」と命じる。そこで朱音をプロの世界に触れさせ、その中でも実力を発揮できるかどうか見てやろうというのだ。

朱音はこれに見事に応え、志ぐまの弟子たちも思わず感心するほどの落語を披露。これを聞いた志ぐまは、朱音の決意と力が本物であることを認め、彼女を正式に弟子入りさせる。

落語家の弟子というもの

“阿良川あかね”の芸名で正式に志ぐまの弟子となった朱音だったが、だからといってすぐに寄席に出してもらえるほど落語は甘い世界でもなく、様々な困難にぶち当たる。時に成す術もなく跳ね返され、時に自分に期待する人々の助けを借りてそれを乗り越えながら、朱音は少しずつ落語家としての成長を果たしていく。

そんな彼女の努力は少しずつ実を結び、阿良川ぐりこ(あらかわ ぐりこ)らの兄弟子たちや、一生の弟子の阿良川魁生(あらかわ かいせい)など、落語界の中にも朱音の実力を認め、注目する者が現れ始める。それは良い意味でのものばかりではなく、嫉妬や「目立つ新人を叩き潰してやろう」という悪質なものもあり、時に朱音を苦しめ、新たな成長の糧となっていった。

可楽杯

学生向けの落語大会「可楽杯」(からくはい)が開催されることを知った朱音は、この審査員が父を破門した阿良川一生であることを知り、ここに参加しようと考える。その目的は、優勝者に与えられる「一生との直接対談」の権利を得ることにあった。

大会では、2年連続優勝を果たした練磨家からし(ねりまや からし)や、人気女性声優の高良木ひかる(こうらぎ ひかる)といった強力なライバルが朱音の前に立ち塞がる。それぞれ噺の工夫や演技力で客を引き込む彼らに対し、朱音は純粋な“落語の上手さ”で対抗。一生から「プロが学生の大会に来て何をやっているんだ」との叱責を受けるも、見事に優勝を果たす。

その一生との直接対談の中、朱音は彼に「どうして父を破門にしたのか」について問い質す。一生は朱音が徹の娘であることを知ると、逃げることも隠すこともなく、「未熟だったからだ」と言い切る。一生はこれまで自分たちが受け継いできた落語という文化を、この先もずっと残していくために“完璧な芸”を求めていた。気の弱いところのある徹は、技術はあっても状況に流されて失敗することが少なくなく、一生はそれが許せなかったという。

朱音は「アンタの言い分は分かった」と一生の考えにも一理あることを認めつつ、父の落語は間違っていないとも言い切り、それを証明するために真打になってみせると宣言。一生は「お前のような若いヤツが落語の未来を受け継いでくれることこそが自分の目的だ」と嘯き、やってみせろと笑うのだった。「一生が朱音を叱責したのは、自分たちの落語がしょせん“学生の遊び”に過ぎないと判断されたからだ」と気付いたからしとひかるもまた、その悔しさをバネに本格的に落語家への道を進み始める。

女性落語家の名跡

父が破門にされた理由を知って、「自分がその無念を晴らす」という決意を新たにする朱音だったが、まだ落語家としての芸歴の短い自分に「演じられる噺のレパートリーが少ない」という弱点があることを突きつけられる。1人の人間から教わると芸が偏ると指摘された朱音は、志ぐまから許可をもらった上で知り合いのツテを辿り、女性落語家としてナンバーワンの評価を受ける蘭彩歌うらら(らんさいか うらら)から「茶汲み」という話を教えてもらう。

うららは「女性初の名跡」になることを目標としており、朱音に力を貸したのもそのための役に立つかもしれないと考えたからだった。長いこと男社会だった落語界に女性の立場で切り込もうとしているうららに朱音は感銘を受け、同時に「自分もそんな夢を持ってみたい」とも考える。

前座錬成会

阿良川一門の前座を集めて審査する、前座錬成会(ぜんざれんせいかい)が開かれる。これは落語家として最初のステップを踏んだ者たちが気を抜いていないか調べるための試験にして、二ツ目への昇進のかかった場でもあった。

兄弟子の阿良川まいける(あらかわ まいける)から「ここから先やっていくなら、自分に合った演目、自分の強みとなる芸風を理解しないとダメだ」と指摘された朱音は、錬成会に備えて新しい噺を覚える。まいけるからいくつか提示された中から朱音が選んだのは、「徹が錬成会で勝ち抜いた際に演じた噺」だった。

その「替り目」という噺は、カッコいい人物も粋な展開も無い噺で、朱音の芸風には向いていないものだった。それでも「父の芸の価値を認めさせたい」と考えてこれを学んだ朱音は、やがて「父の芸は“弱い”ものだった」と気付く。それは朱音自身の気質とも一生の掲げる信念とも真逆のものだったが、朱音は「落語は市井の人々の姿を芸に昇華したもので、必ずしも“強い”ものでなくてもいい」という事実に気付き、今まで自分の中に無かった“弱さ”を己のものとして取り入れていく。

錬成会では挑戦した若手落語家たちがそれぞれに躍動し、結果としてひかるが優勝する。しかしひかるは「総合評価ではともかく、部分的には負けている部分がたくさんあった。とても勝った気になれない」と言って、さらに腕を磨いていつか朱音に完全勝利する旨を彼女に宣言。朱音はこれを迎え撃つと笑顔で応じつつ、1人になってから「父の芸で勝ちたかった」と悔しさをにじませるのだった。

阿良川一門の軋轢

前座錬成会で高く評価された朱音だったが、落語家としてのキャリアの短さなども考慮して二ツ目への昇進はお預けとなった。審査員の1人だった学問(がくもん)は朱音の落語に注目し、「志ぐま一門が担がないなら自分が神輿を担ぐ」と意味深なことを口にする。

その朱音は、落語界の大名人である三明亭円相(さんめいてい えんそう)の弟子になったからしと共に、駆け出しの頃に世話になった今昔亭朝がお(こんじゃくてい あさがお)の二ツ目昇進の報せに大喜びしていた。自身も二ツ目への昇進を目指す朱音は、そのための推薦を志ぐまと同じ阿良川四天王の阿良川泰全(あらかわ たいぜん)という男に出してもらおうと画策し、朝がおの同門で泰全の知り合いである今昔亭ちょう朝(こんじゃくてい ちょうちょう)を紹介してもらう。

ちょう朝は最年少で大看板にまで上り詰めた落語家で、朱音たちを気に入って稽古をつける一方で、泰全にも引き合わせる。その泰全は「推薦が欲しいなら、朝がおの二ツ目披露興行で相応の落語を演じてみせろ」と要求。朱音はこれを励みに練習に励むも、泰全は自分の師の阿良川全生(あらかわ ぜんしょう)から“他人の弟子”であるあかねに推薦を出さないよう釘を刺されていた。

朱音とからしに稽古をつける一方、ちょう朝は志ぐまの下を訪れ、徹が破門された理由の裏にある「先代志ぐまの芸」について尋ねていた。同期にして友人だった徹の破門について今も不満を抱える朝ちょうは、泰全の師が不穏な動きを見せていることも察しており、「ダチのガキにまでつまらないことをしてくるなら自分も容赦はしない」と宣言する。

朝がおの二ツ目披露興行

徹たちの破門の1件以来、阿良川一門は東京の落語家たちによる組織「落語連盟」との間に深い溝を作っていた。朝がおの二ツ目披露興行は、その両組織の上層部が顔を合わせる場でもあり、何かしらの波乱があるのは必然だと関係者は期待と緊張を露わにする。

朱音の成長を内心で認めつつ、全生の顔に泥を塗ることもできない泰全は、どちらに義理を通すこともできずに「二ツ目披露興行に出ない」という手段に出る。しかしここに徹が現れ、「悩んでいる時はパーッと笑うのが一番だ」と話しかけ、彼を二ツ目披露興行の席へと連れて行く。

父が泰全を連れてきてくれたことに安堵しつつ、出番の回ってきた朱音は、ちょう朝から教わった「狸賽」という話を披露する。朱音の気質にも合ったこの話は客を大いに沸かせるが、気を良くした朱音が本筋に無い話題を次々盛り込んだために時間ギリギリになってしまう。それでも客席で徹がクシャミしたことで我に返った朱音は、急いで話にオチをつける。朱音の上達ぶりを見た泰全は、「悩む必要など無かった。自由奔放な師のように、自分も自由に判断させてもらおう」と思い決め、あかねに二ツ目昇進の推薦を与える。全生はこれに激昂するも、この場に現れた志ぐまに釘を刺され、平静を装いつつ去っていく。しかしその内心は、あかねと泰全と志ぐまへの憎悪に満ち溢れていた。

かくして朝がおの二ツ目披露興行は無事に終了。打ち上げに参加したあかねは、徹と久し振りに親子の会話を交わし、落語家としての成長を喜ばれる。その後師である志ぐまの下へと戻ったあかねは、兄弟子のまいけるが真打昇進試験に挑戦するという驚きのニュースを聞かされるのだった。

まいけるの真打昇進試験

まいけるの真打昇進試験が始まる。心配するあかねたち弟弟子たちの前で、まいけるは泰然自若とした様子を見せ、いつものお気楽な態度と程よい緊張を持って高座に上がる。一方全生は、「ああいう客に迎合した落語のスタイルを、一生たちは絶対に認めない。アイツの失敗は火を見るよりも明らかだ」として、因縁のあるまいけるが試験に落ちる姿を見て楽しもうと考えていた。全生によって会場の空気が固く張り詰める中、まいけるはいよいよ高座に上がる。

まいけると全生は落語家としてのスタイルが似ており、だからこそ「何をやられると困るのかよく分かる」と全生はほくそ笑む。それでもまいけるは諦めず、冷え切った客席を沸かすべく様々な話芸を繰り出し、“人情噺”で冷え切った会場を「笑わせる」のではなく「感動させる」ことを目指していく。これこそがまいけるの本分であり、かつて破門された徹の仇討ちのために鍛えてきた奥の手だった。冷え切っていたからこそまいけるの人情噺は観客の心をつかみ、拍手喝采を浴びる。

「見誤った、アイツは自分と同じタイプではなかった」と慌てる全生もまた、いつしかまいけるの芸に感動して涙を流していた。一生は「悪くないが完璧な芸ではなかった」と断じるが、一剣、全生、泰全がその芸を認める旨を宣言したことで、まいけるは真打へと昇進する。

全生が「お前の芸は認めてやったが、これで終わったと思うな」と恨みのこもった言葉をまいけるに言い残して去る一方、あかねたちは兄弟子の真打昇進を大いに喜ぶ。そのまいけるは、「人情噺が上達したのはあなたのお陰だ」と、内心で徹に深い感謝を伝えるのだった。

志ぐまの芸

まいけるが真打試験に合格する一方で、あかねも二ツ目に昇進。そのために必要な道具や新しい着物の容易に奔走しつつ、師である志ぐまの前座として二ツ目の初高座を迎える。「父の仇討ち」のつもりで落語の世界に入ったあかねは、自分に落語を楽しむことを第一に教えてくれた志ぐまに感謝しつつ、客席を盛り上げていく。

一方、あかねにとって「父の仇」でもある一生について、志ぐまを始めとする関係者たちは「昔はあそこまで厳しくなかった」とも語る。一生がここまで落語に対して厳格極まる性格になったのは、彼と志ぐまの師の持ち芸だった「志ぐまの芸」が大きく影響しているらしいことが、落語界の重鎮たちの間では囁かれていた。

『あかね噺』の登場人物・キャラクター

桜咲家

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『あかね噺』の概要

- 『あかね噺』のあらすじ・ストーリー

- 父の破門

- 落語家の弟子というもの

- 可楽杯

- 女性落語家の名跡

- 前座錬成会

- 阿良川一門の軋轢

- 朝がおの二ツ目披露興行

- まいけるの真打昇進試験

- 志ぐまの芸

- 『あかね噺』の登場人物・キャラクター

- 桜咲家

- 阿良川あかね(あらかわ あかね)/桜咲朱音(おうさき あかね)

- 阿良川志ん太(あらかわ しんた)/桜咲徹(おうさき とおる)

- 阿良川一門

- 阿良川一生(あらかわ いっしょう)/柏谷生そば(かしわや きそば)

- 阿良川志ぐま(あらかわ しぐま)/柏谷禄ゑん(かしわや ろくえん)

- 阿良川まいける(あらかわ まいける)

- 阿良川ぐりこ(あらかわ ぐりこ)

- 阿良川こぐま(あらかわ こぐま)

- 阿良川魁生(あらかわ かいせい)

- 阿良川ひかる(あらかわ ひかる)/高良木ひかる(こうらぎ ひかる)

- 阿良川嘉一(あらかわ かいち)

- 阿良川全生(あらかわ ぜんしょう)

- 阿良川泰全(あらかわ たいぜん)

- うらら一門

- 蘭彩歌うらら(らんさいか うらら)

- 柏家一門

- 柏家禄郎(かしわや ろくろう)

- 円相一門

- 三明亭からし(さんめいてい からし)/練馬屋からし(ねりまや からし)

- 今昔亭一門

- 今昔亭ちょう朝(こんじゃくてい ちょうちょう)

- 『あかね噺』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 桜咲親子を担当した声優の山口茜と山口勝平は実の親子

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)