『蟲師』とは、漆原友紀による漫画作品およびそれを原作としたアニメ、実写映画、ゲーム作品である。1999年から2008年まで『月刊アフタヌーンシーズン増刊号』にて連載。蟲師を生業としている主人公ギンコが、旅をしながら蟲とヒトを繋いでいく。時にヒトに寄り添い、時に蟲に寄り添い、ヒトがどうあるべきかを模索していく物語である。蟲に翻弄されるヒトの無力さや愚かさを生々しく描かれており、それでも逞しく生きていくヒトのしたたかさに読者は共感を覚える作品である。

『蟲師』の概要

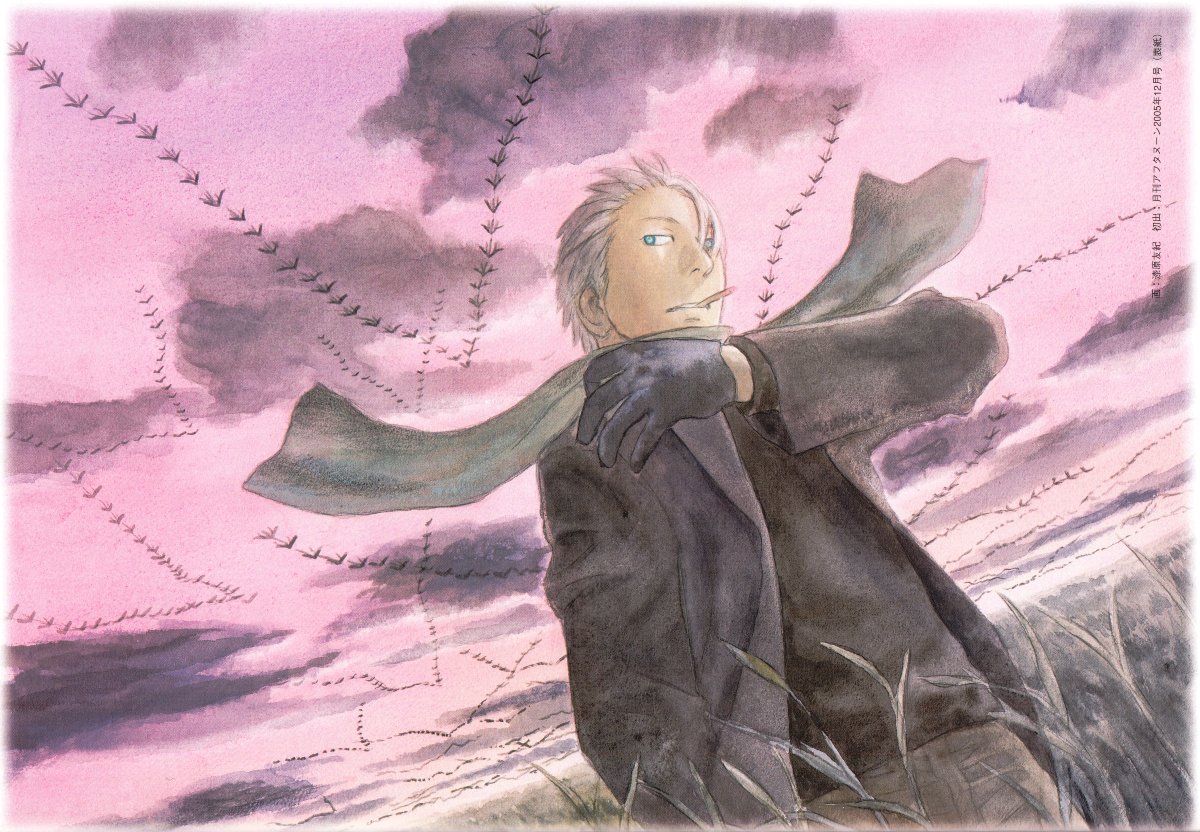

『蟲師』とは、漆原友紀による漫画作品およびそれを原作としたアニメ、実写映画、ゲーム作品である。1999年より『月刊アフタヌーンシーズン増刊号』にて連載。同誌の休刊後は『月刊アフタヌーン』本誌に移り2003年から2008年まで連載。その後2014年には同誌に続編が掲載された。また、2003年に「文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞」、2006年に「第30回講談社漫画賞一般部門受賞」、2007年に「文化庁メディア芸術祭『日本のメディア芸術100選』選出」と多くの賞を受賞。2005年にアニメ化、2008年に映画化とメディアミックスも成功した作品である。

本作は、蟲師を生業としている主人公ギンコが、旅をしながら蟲とヒトの在り方を考えていく物語である。蟲という怪異にまつわるファンタジー作品であるものの、日本の原風景的な生活観は読者をノスタルジックな世界にいざなっていく。蟲とヒトが共存する中で、ハッピーエンドともバッドエンドともつかない独特の読後感が魅力の作品となっている。蟲に翻弄されるヒトの無力さや愚かさを生々しく描かれており、それでも逞しく生きていくヒトのしたたかさに読者は共感を覚える。そんな本作の名台詞を紹介していく。

ギンコの名言・名セリフ/名シーン・名場面

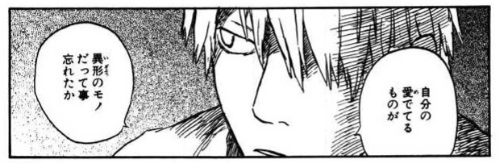

蟲の説明をするギンコ

しんら(下)に蟲の説明をするギンコ(上)。

描いたものに生命が宿るという不思議な能力を持つ男・しんらを訪ねて来たギンコ。しんらは幼い頃からのその特異な体質のため山奥で1人ひっそりと暮らしていた。自身の特異体質の所以を知らないしんらに、ギンコは蟲の説明をする。ギンコ曰く「蟲とは、動物でも植物でもない、生命の現生体(そのもの)に近いもの達だ」と言う。本作の導入にあたり、物語の主要なキーワードである「蟲」を読者にも説明するエピソードとなっている。

「一匹一匹のつぶやきは微小なもんだろう だが蟲は数えることなどできんほどいる それだけのモノどもが一言つぶやけばどうだ― それはすさまじい音量で谺のように呼応し世界を這いずり回っているという」

ある日蟲の音が聞こえるようになった真火(まほ)に蟲の存在を説明するギンコ。

とある山間部にある村に、突然耳が聞こえなくなった村人が続出しているということで、ギンコが村を訪れた。その病は音を食べる蟲・呍(うん)の仕業であった。対処方法を熟知しているギンコは村人たちの病をたちまち癒していく。しかし、最後の病人、真火(まほ)だけは様子が違った。真火の祖母曰く、他の村人たちは片耳だけが聴力を失っていたのだが、真火は両耳が聞こえないと言うのだ。ギンコが直接真火に話を聞いてみると、蟲・阿(あ)に寄生されたものだった。阿は、見境なく物音を拾うため、近くの音だけを聞くことができなくなるのだ。真火は阿に寄生されたために、無数の蟲たちの凄まじい呼応が耳に流れ込んできて「耳が聞こえなくなった」ように思われたのだった。

「蟲とは生と死の間にあるモノ 『者』のようで『物』でもある 死にながら生きているような『モノ』」

蟲を見ることが出来ない化野(あだしの)に蟲について説明するギンコ。

ギンコの目の前で、沼のような見た目の蟲・水蠱(すいこ)に取り込まれた少女・いお。いおは自ら蟲の一部になるため沼に取り込まれていった。そんないおを救うため、ギンコは医者の化野と共に、沼の行き着く先を探す。しかし化野は「何故そこまでして救いたい」と問う。いおが望んだことなのであれば、他人が首を突っ込むことではないと化野は言う。ギンコは「蟲とは生と死の間にあるモノ 『者』のようで『物』でもある。死にながら生きているような『モノ』」と言う。ギンコは、沼に沈んでいくいおが大事そうに抱えていた晴れ着を見て、いおが心から望んで蟲に取り込まれたわけではないと考えていた。何かに絶望し、自暴自棄になっているのであれば、その渦から救いたいとギンコは願うのだった。

「……美事なもんだ……人の気など知りゃしねぇ なぁ クチナワよ」

山の主に語りかけるギンコ。

とある村に訪れたギンコは、この村がある山のヌシをしている男・ムジカに出会う。ヌシとは、山を統制している存在である。普通は鹿や猪といった動物の姿をしている超常的な存在だ。しかし、まれにヒトがヌシになることもある。ヌシとなれば山の声を四六時中聞くこととなり、余程のことが無い限りヒトにとっては非常に辛い務めである。なぜそうまでしてヌシを務めるのかと聞くが、ムジカは深くは語らなかった。山から鐘のような音が鳴り続け、ギンコはある疑惑が生じる。それはムジカが自身を犠牲にして新たなヌシを呼び寄せているのではないかというものだ。山頂にギンコが向かうと、そこにはムジカがいた。ギンコの予感は的中する。山から聞こえる鐘の音は、新たなヌシ・クチナワのものだった。もう間もなく、クチナワはムジカを喰いに現れるところだ。ムジカは自身のせいで先代のヌシが死んだことをずっと悔いていた。ヒトである自分がヌシになったがために、この山は不安定になり怪奇現象が度々起こっていた。ムジカは罪滅ぼしのため、クチナワに喰われ、ヌシの交代をはかっていたのだ。ギンコの呼びかけに応じず、ムジカはクチナワに喰われ、ヌシが交代することとなった。ムジカを犠牲にせず、山の安定をもたらす方法はなかったのかと考えるギンコだが、やはり手立てはなかった。ギンコは新たなヌシである大蛇の姿をしたクチナワに向かって「……美事なもんだ……人の気など知りゃしねぇ なぁ クチナワよ」と独り言ちるのだった。

「休むのだって生きるためにゃ切実な問題だ」

人生には「余暇」も大切なことを虹郎に話すギンコ。

父親が不思議な虹に心を囚われた虹郎。父の言う不思議な虹を探しに旅に出て5年になる。虹郎は自身が家業の才能が無いこと、村に居場所がないことを理由に、長らく虹探しの旅をしていた。それを自分では「逃げ」だと思い、後ろめたく思っている。しかしギンコは「休むのだって生きるためにゃ切実な問題だ」と虹郎の旅を肯定する。

「自分が愛でてるものが異形のモノだって事忘れてたか」

自身の管理不行き届きのせいで周囲の人間を巻き込んだことを叱責するギンコ。

化野は趣味で集めている蟲にまつわる品物を多数所有していた。それらは蔵の中に保管していたのだが、ある日近隣に住む子供たちが蔵の中を遊び場にし、蟲に寄生されてしまう。化野の収集物には出所が曖昧なものもあり、蟲の見えない化野には手に負えない品もあるかもしれない。自身の好奇心だけで危険な品物を所有していることに、ギンコは「自分が愛でてるものが異形のモノだって事忘れてたか」と諭すのだった。

「ヤツらは決して友人じゃない ただの奇妙な隣人だ 気を許すもんじゃないでも好きでいるのは自由だがな」

ミハルに蟲との関わり方を教えるギンコ。

とある村に住む少年・ミハルは、数年前から冬に一度眠りにつくと春まで起きることのない不思議な性質を持っていた。空吹(うそびき)という名の蟲は、冬眠中の動物を特殊な匂いでおびき出し、おびき出した動物の精力を吸ってしまう。精力を吸われた動物は、春まで眠り落ちてしまう。蟲師界隈ではそのことを「春まがい」と呼んでいた。ギンコはミハルが春まがいのせいで冬の間中眠りについてしまうのだと推察する。ミハルは春まがいの影響で蟲が見える体質にもなっていた。また、ミハルは蟲に対して好意的で、恐れず積極的に蟲と触れ合おうとしていた。そんなミハルにギンコは「ヤツらは決して友人じゃない。ただの奇妙な隣人だ。 気を許すもんじゃない。でも好きでいるのは自由だがな」と言う。

Related Articles関連記事

蟲師(漫画・アニメ・映画)のネタバレ解説・考察まとめ

蟲師(むしし)は漆原友紀の手による漫画作品。1999年から2002年にかけてアフタヌーンシーズン増刊にて連載された。見慣れた動植物とは異なる生き物「蟲」と人々の営みを蟲師・ギンコの視線を通して描く。第30回講談社漫画賞・一般部門賞受賞。2005年フジテレビ系列にてアニメ化、数々の賞に輝き、2007年オダギリジョー主演で実写化されている。

Read Article

彩雲国物語(ラノベ・漫画・アニメ)のネタバレ解説・考察まとめ

『彩雲国物語』とは、雪乃紗衣によるライトノベル及びそれを基にした漫画・アニメ品である。原作は角川ビーンズ文庫より2003年10月から刊行されており、2006年4月からアニメ放送が開始された。またライトノベルの挿絵を担当していた由羅カイリにより、2005年7月から漫画の連載も始まっている。「彩雲国」という架空の国で、「官吏になりたい」という夢を抱く紅秀麗がその願いを実現させ、様々な困難を乗り越えていく中華風ファンタジー作品である。

Read Article

2024年10月秋アニメ(今期アニメ)まとめ

2024年10月期に放送される秋アニメを50音順に紹介する。2024年10月秋アニメは、有名シリーズの新作が多数ラインナップされている。アニメの放送情報や配信情報、声優・スタッフ、あらすじなどの情報をわかりやすくまとめた。

Read Article

目次 - Contents

- 『蟲師』の概要

- ギンコの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 蟲の説明をするギンコ

- 「一匹一匹のつぶやきは微小なもんだろう だが蟲は数えることなどできんほどいる それだけのモノどもが一言つぶやけばどうだ― それはすさまじい音量で谺のように呼応し世界を這いずり回っているという」

- 「蟲とは生と死の間にあるモノ 『者』のようで『物』でもある 死にながら生きているような『モノ』」

- 「……美事なもんだ……人の気など知りゃしねぇ なぁ クチナワよ」

- 「休むのだって生きるためにゃ切実な問題だ」

- 「自分が愛でてるものが異形のモノだって事忘れてたか」

- 「ヤツらは決して友人じゃない ただの奇妙な隣人だ 気を許すもんじゃないでも好きでいるのは自由だがな」

- 「生まれた地に戻りさえすれば また生涯 他の些細な蟲からは守ってくれようとするモノだがな」

- 「会いに行きゃいいだろう 水路は変わらずつながっているんだ 自分で漕ぐのが無理なうちは誰かの船に乗っけてもらえばいい」

- 化野(あだしの)の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 希少な珍品に目がない化野

- 狩房淡幽(かりぶさたんゆう)の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「それでも生きてるんだよ」

- 「たとえ……状況は変わらずとも 我々はひとりじゃない ひとりじゃないんだよ」

- 薬袋たま(みないたま)の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「そのようなものは お嬢さんに会えました事ですっかり消え申した……」

- イサザの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 心密かに山の平穏を願ってきたイサザ

- 「きっとまた力を蓄えて戻ってくる」

- 兎澤綺(とざわあや)の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「ずっと一緒だったの」

- ぬいの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「ただそれぞれが存在し あるようにあるだけ」

- 「お前の目玉がこちらを見ると まるで陽のあたるように温かだ あの仄暗い池の傍らで それがどんなに懐かしかったか…」

- クマドの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「それが……なくなっても おれは……生きてるの?」

- スイの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「瞼の裏にね、もうひとつの瞼があるの」

- いおの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「私 この沼の一部になるの」

- 虹郎の父の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「……お前もそろそろ…… 俺や……俺のつけた名がうらめしくなる頃だろうな…… 俺は……俺の見たこの世で一番美しいものの名を お前にやりたかったのだが……」

- あこやの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「目が覚めても ただ昨日までの現実の続きが待っている 目の前に広がる あてどない膨大な時間に足がすくむ」

- しげの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「もしも 皆の病が治って 声も出せるようになったら テツさんにお礼が言える 自分の声で 言えるんだ」

- 祭主の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「皆……知らぬから耐えていられるのだ 本当の……豊穣というものを……」

- 祭主の妻の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「辛くとも食べて?私の命をあんたが食べてくれるなら なんだか死ぬのも怖くない」

- ハナの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「……やっぱりだめだよ……こんなふうに私たちだけ 幸せなんかなれないよ」

- しのの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「あの子は私の言う事なんて……」

- カジの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「うん ……相変わらずだよ……」

- ゼンの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「踏みつけてなんざ 進めない」

- 辰の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「夜がこんなに長いとは 闇がこんなに恐ろしいとは」

- タキの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「…そうだね あんたはどこにでもいるんだものね……」

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)