『はいからさんが通る』とは、大和和紀による少女漫画作品、およびそれを原作としたテレビドラマ、アニメ、実写映画、舞台などのメディアミックス作品。大正時代を舞台とし、大正デモクラシーやシベリア出兵、関東大震災という激動の時代に翻弄されながら互いを想う一組の男女と、彼らを取り巻く周囲の人々の姿を描くラブコメディ。大正時代に流行した民間風俗や、連載当時に人気を博したサブカルチャーを織り交ぜ、恋愛漫画でありながら鋭いギャグや大胆なパロディを含む作風が人気を呼んだ。

CV:伊藤静(劇場アニメ版)

冬星の父。成り上がりの銀行家。華族として生まれ育った妻を金で買ったという負い目があるため、彼女の振る舞いを黙認している。

冬星の母

CV:島本須美(劇場アニメ版)

冬星の母。華族の令嬢だったが、16歳の時に銀行家の夫の元へ嫁いでいる。その際に夫ではない交際相手の子どもを身ごもっており、この時出産したのが冬星。贅沢好きで遊び惚けており、冬星が女嫌いになる要因を作った。

『はいからさんが通る』の用語

はいからさん

明治時代に西洋文化を取り入れた、新しくおしゃれな人を指す言葉。もともとは「high collar(高い襟)」という英語から来ており、洋風の服装や生活様式を好む人々を指した。作中、型破りな女性である紅緒をからかった忍が、彼女を「はいからさん」と呼んでいる。

冗談社(じょうだんしゃ)

冬星が経営する小さな出版社。紅緒とつめ子を含めて6人の社員で運営し、三流雑誌「冗談倶楽部」を発行している。

花村家(はなむらけ)

紅緒の生家。元は幕府の旗本。元々武家屋敷だった平屋の邸宅に暮らしている。

伊集院家(いじゅういんけ)

忍の生家。伯爵家。広大な庭を有する大きな邸宅に暮らしているが、忍の戦死後、財産がほとんど残されていないことが判明する。

狸小路家(たぬきこうじけ)

ミハイロフ夫妻が亡命してきた際に身を寄せた伯爵家。

『はいからさんが通る』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

紅緒と忍の出会いのシーン

紅緒と忍の出会い(劇場アニメ版)

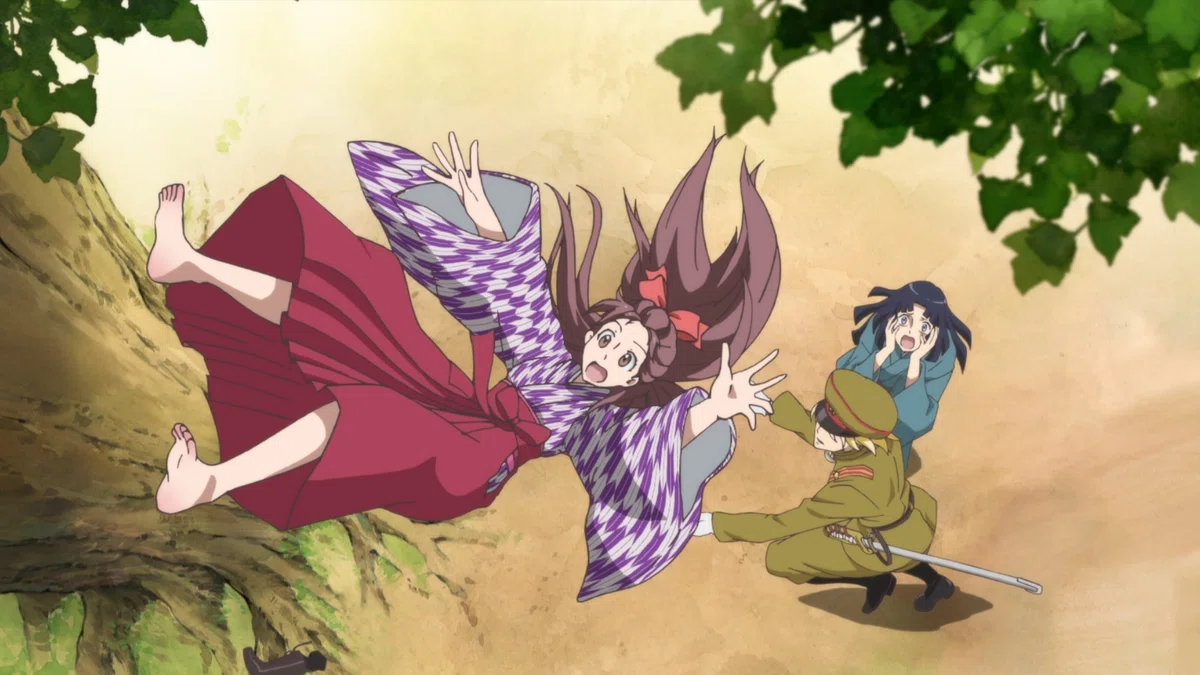

数奇な運命に翻弄され、本当の意味で結ばれるまでに紆余曲折を経た紅緒と忍。そんな2人の関係は、木から落ちた紅緒を忍が通りかかるという、衝撃的な初対面から始まっている。祖父母によって取り決められた許嫁であったとはいえ、この「運命的」としか言いようのない出会いには、多くの少女が胸をときめかせている。

北小路 環「私達はひとりの人間として、女性として、ひとりの殿方を選ぶのです。平塚らいちょう先生もそう申されています。「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く…」私達は殿方に選ばれるのではなく、私達が殿方を選ぶのです。そのための勉強ならいくらでもいたします。」

環が教師に抗議した時のセリフが「私達はひとりの人間として、女性として、ひとりの殿方を選ぶのです。平塚らいちょう先生もそう申されています。「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く…」私達は殿方に選ばれるのではなく、私達が殿方を選ぶのです。そのための勉強ならいくらでもいたします。」というもの。物語の舞台である大正時代は、女性の立場は男性よりも弱いものだった。結婚も親が決めた相手とするもので、女性は夫に付き従うのが美徳とされていた時代だったのである。紅緒の親友である環は、優等生でありながら一人の人間としてその風潮を疑問視しており、女性解放運動などにも関心を持っている学生だった。

そうした事情から彼女は周囲から「はねっかえり」と扱われている紅緒と打ち解け、互いを心から案じる理解者となっていくのだ。

時代背景や他者の声に屈することなく、自分という一人の人間の生き方を尊重する彼女たちの強さは、多くの読者の衝撃と共感を呼んでいる。

ラリサの最期

関東大震災に見舞われた東京。ラリサは落ちてきたシャンデリアから忍を庇って命を落としてしまう。彼女は死の間際、「やっとサーシャの元へいける」と零し、自分を案じて駆け寄る忍に「あなたの恋を取り戻して」という遺言を残している。義兄の忍を自らの夫に仕立て上げていたラリサだが、それは本来の夫であるサーシャを失い、彼を愛するがゆえに瓜二つの忍を自身の傍に置いて傷を癒していただけだった。

最期に自分のそばにいてほしい、という要求ではなく、紅緒の元に行くべきだ、と背中を押した彼女の言葉からは、彼の人生を縛っていた自覚と罪悪感を抱えていたことが伝わってくる。

目次 - Contents

- 『はいからさんが通る』の概要

- 『はいからさんが通る』のあらすじ・ストーリー

- 婚約と婚約者の死

- 亡き婚約者に似た男

- 冬星の告白とミハイロフの真実

- 逮捕された紅緒

- 結ばれた紅緒と忍

- 『はいからさんが通る』の登場人物・キャラクター

- 主要人物

- 花村 紅緒(はなむら べにお)

- 伊集院 忍(いじゅういん しのぶ)

- 青江 冬星(あおえ とうせい)

- 花村家の関係者

- 花村少佐(はなむらしょうさ)/花村 正悟(はなむら せいご)(『モーニング娘。新春! LOVEストーリーズ』版)

- ばあや/あごなしばあや(テレビアニメ版/実写映画版)

- 伊集院家の関係者

- 伊集院伯爵(いじゅういんはくしゃく)/伊集院 博文(いじゅういんひろふみ)(『モーニング娘。新春! LOVEストーリーズ』版)

- 伊集院伯爵夫人(いじゅういんはくしゃくふじん)/伊集院 蔦子(いじゅういん つたこ)(『モーニング娘。新春! LOVEストーリーズ』版)

- 如月(きさらぎ)/如月 ふみ(きさらぎ ふみ)(『モーニング娘。新春! LOVEストーリーズ』版)

- 藤枝 蘭丸(ふじえだ らんまる)/蘭子(らんこ)

- 牛五郎(うしごろう)

- 天丸(てんまる)/地丸(ちまる)

- 狸小路伯爵家の関係者

- サーシャ・ミハイロフ

- ラリサ

- エリナ・ミハイロフ(先代ミハイロフ夫人)

- 狸小路(たぬきこうじ)

- 冗談社の関係者

- 袋小路 つめ子(ふくろこうじ つめこ)

- 古美 売太(こび うりた)

- 高屋敷 要(たかやしき かなめ)

- 江戸川端 散歩(えどかわばた さんぽ)

- 辺面 岩男 (へつら いわお)

- 愛相 良雄(あいそ よしお)

- 帝国軍関係者

- 鬼島 森吾(おにじま しんご)

- 印念(いんねん)

- 大河内(おおこうち)

- その他の登場人物

- 北小路 環(きたこうじ たまき)

- 花乃屋 吉次(はなのや きちじ)

- 羅鈍のお定(らどんのおさだ)

- 冬星の父

- 冬星の母

- 『はいからさんが通る』の用語

- はいからさん

- 冗談社(じょうだんしゃ)

- 花村家(はなむらけ)

- 伊集院家(いじゅういんけ)

- 狸小路家(たぬきこうじけ)

- 『はいからさんが通る』の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 紅緒と忍の出会いのシーン

- 北小路 環「私達はひとりの人間として、女性として、ひとりの殿方を選ぶのです。平塚らいちょう先生もそう申されています。「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった。今、女性は月である。他に依って生き、他の光によって輝く…」私達は殿方に選ばれるのではなく、私達が殿方を選ぶのです。そのための勉強ならいくらでもいたします。」

- ラリサの最期

- 『はいからさんが通る』の裏話・トリビア・小ネタ/エピソード・逸話

- 作中にちりばめられた「パロディ要素」の数々

- 有名人にも人気の「はいからさん」スタイル

- 『はいからさんが通る』の主題歌・挿入歌

- テレビアニメ版(1978年)

- OP(オープニング):関田昇介『はいからさんが通る』

- ED(エンディング):関田昇介『ごきげんいかが?紅緒です』

- 劇場版アニメ『はいからさんが通る 前編 〜紅緒、花の17歳〜』(2017年)

- 主題歌:早見沙織「夢の果てまで」

- 劇場版アニメ『劇場版 はいからさんが通る 後編 〜花の東京大ロマン〜』(2018年)

- 主題歌:早見沙織「新しい朝」

- 実写映画版『はいからさんが通る』(1987年)

- 主題歌:南野陽子「はいからさんが通る」

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)