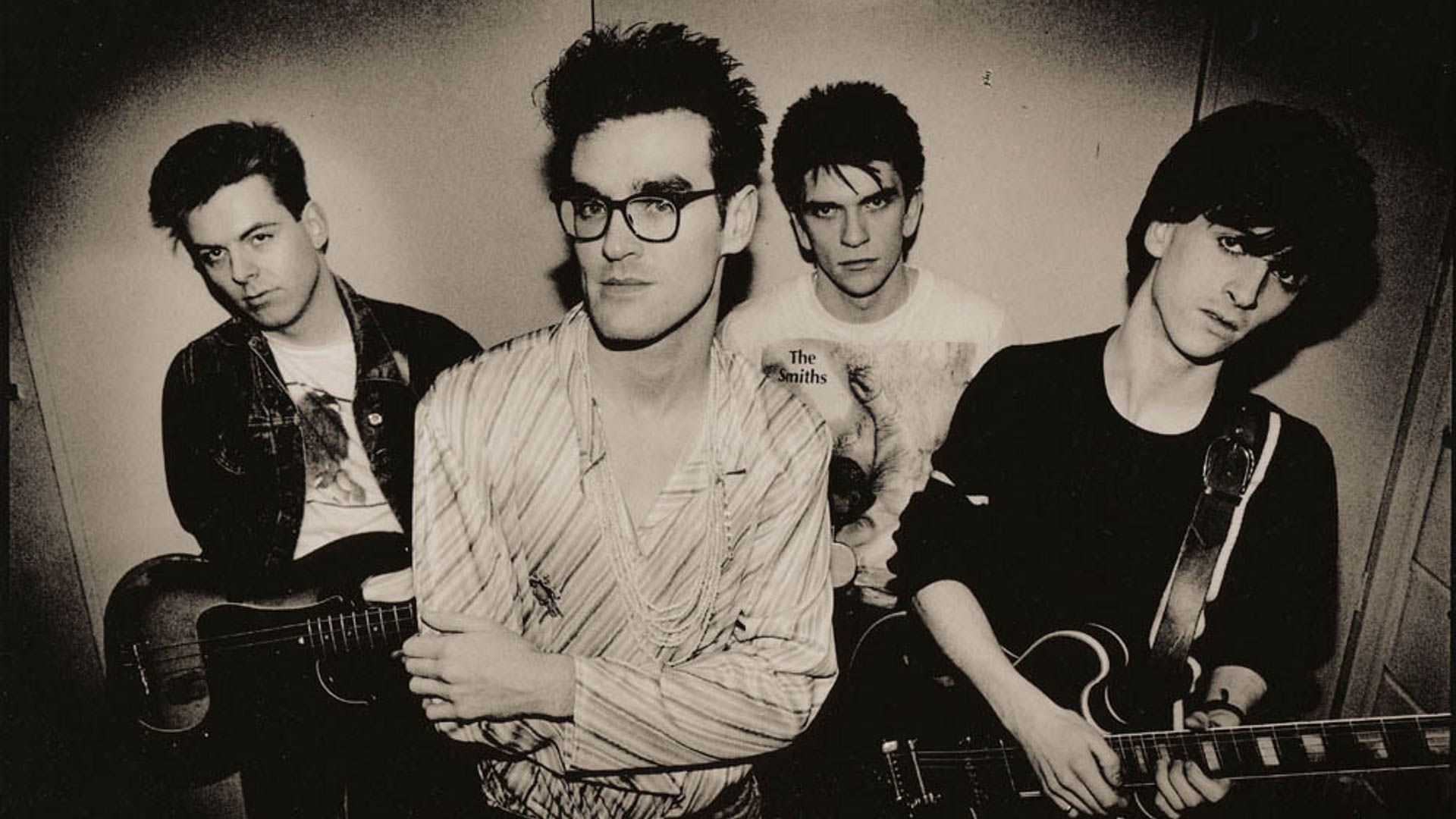

The Smiths(ザ・スミス)とは、1982年にイギリスのマンチェスターで結成されたロックバンド。結成から解散までの実質的な活動期間は5年と短いものの、モリッシーの紡ぐ暗くひねくれた歌詞とジョニーの職人的なギターサウンドによって、当時のイギリスの若者に熱狂的に支持され、イギリスにおける80年代ネオアコシーンで欠かす事のできない存在となった。1980年代のイギリスのインディーミュージックシーンにおいてもっとも偉大なバンドと評され、1987年の解散までに4枚のアルバムをリリースしている。

Reel Around the Fountain

1984年にリリースされたザ・スミスのデビューアルバム『The Smiths』のオープニングトラック。

深いリバーブがかかったスネアドラムが時代を感じさせるミドルテンポな楽曲である。

異性の肉体と接して純粋さを失っていく情景を描いた歌詞は詩的である。

モリッシーは歌詞について劇作家シェラ・デラニーの影響を公言している。

This Chaming Man

ギタリストのジョニー・マーと作詞家でシンガーのモリッシーによって共作された楽曲で、1983年にザ・スミスにとって2枚目となるシングルとしてリリースされた。

今作はジョニー・マーによるキラキラとゆらめくようなギターリフとモリッシー陰気な歌詞が特徴的である。

MVでは花束を持って歌うモリッシーが印象深い。

Hand in Glove

1983年にバンドとして初めてリリースしたシングル曲で、1984年のファーストアルバム『The Smiths』にも収録されている。

イギリスのインディーチャートでは最高3位を獲得した。

ビートルズのLove Me Doを彷彿とさせるメロディが特徴的である。

モリッシーはこの曲のテーマを"完全なる孤独"であると述べている。

Suffer Little Children

1984年のデビューアルバム『The Smiths』のラストトラックで、60年代にマンチェスターで起きた「ムーアズ殺人事件」を題材にしている。

犠牲者となった人物の名前が曲中に出てくるなどショッキングな内容となっている。

この曲はアメリカのバンド、ホールなど多くのアーティストにとってカバーされている。

That Joke Isn't Funny Anymore

1985年リリースのザ・スミスのセカンドアルバム『Meat Is Murder』に収録されている曲である。

作曲はモリッシーとジョニー・マーの両名で行われており、アルバムのプロモシングルとしてもリリースされた。

スミスがリリースしたシングルとしては一番低い売り上げだったと言われている。

ジョニー・マーは本作をスミスのお気に入りの1曲として挙げている。

Barbarism Begins at Home

1985年リリースのセカンドアルバム『Meat Is Murder』収録曲である。

当初はドイツとイタリアのみでシングルカットされ、本国ではシングルリリースされなかったが、1988年にCDシングルとしてリリースされた。

ファンクに触発された印象的なベースラインとそれに付随する小刻みなギターカッティング特徴的である。

約7分間と、『Meat Is Murder』に収録されている曲のうち最長の楽曲でもある。

The Boy with the Thorn in His Side

スミスのサードアルバム『The Queen Is Dead』に収録された楽曲。アルバム発売数ヶ月前にシングル曲としてもリリースされ、イギリスのシングルチャートで23位を獲得した。

シングルのジャケットには若い頃のトルーマン・カポーティの写真が使用されている。

シングルバージョンとアルバム収録バージョンでは若干アレンジが異なっており、アルバムバージョンでは曲中にシンセストリングスが流れる。

「心に茨を持つ少年。憎しみの影に潜むのは、人を殺しかねないほどの愛への激しい欲望。

ぼくの目をじっと見つめておきながらどうしてみんなはぼくのことを信じてくれないんだ。

ぼくの言うことには耳を傾けながらどうしてみんなはぼくのことを信じてくれないんだ。

今信じてくれないんだとしたら、そのうち信じてくれるのか?

今信じてくれないのなら、いつかは信じてくれることがあるのか?」(訳詩/中川五郎氏著『モリッシー詩集』より)

という、思春期の震えるような心の繊細さを描いた歌詞と、透明感にあふれたメロディが絶妙の取り合わせで、しばらく耳から離れないほどの切ない余韻が残る。

There Is a Light That Never Goes Out

1986年リリースのサードアルバム『The Queen Is Dead』収録曲である。シングルとしてもリリースされ、イギリスのシングルチャートでは25位を獲得した。

批評家からは大変良い評価を得ている曲であり、ファンからの人気も高い。曲のコード進行はローリング・ストーンズによるマーヴィン・ゲイのカバー曲「Hitch Hike」から拝借されている。

切なさを盛り上げるオーケストラによるアレンジもドラマチック。

「二階建てバスがぼくらにぶつかってきたとしても、きみのそばで死ねるならそれほど素敵な死に方はない。10トントラックがぼくら二人を押しつぶしたとしても、きみのそばでしねるならそれは僕の喜び、ぼくの名誉」(訳詩/中川五郎氏著『モリッシー詩集』より)という歌詞もあり、ある意味究極の「ラブソング」と言えるかもしれない1曲だ。

タグ - Tags

目次 - Contents

- The Smiths(ザ・スミス)の概要

- The Smiths(ザ・スミス)の活動経歴

- 結成

- ラフ・トレードとの契約

- 1stアルバム『The Smiths』

- 2ndアルバム『Meat Is Murder』

- 3rdアルバム『The Queen Is Dead』

- 4thアルバム『Strangeways, Here We Come』のリリースと解散

- バンド解散以降のキャリア

- The Smiths(ザ・スミス)のメンバー

- Morrissey(モリッシー)

- Johnny Marr(ジョニー・マー)

- Andy Rourke(アンディ・ルーク)

- Mike Joyce(マイク・ジョイス)

- The Smiths(ザ・スミス)のディスコグラフィー

- オリジナルアルバム

- The Smiths

- Meat Is Murder

- The Queen Is Dead

- Strangeways, Here We Come

- The Smiths(ザ・スミス)の代表曲とミュージックビデオ(MV/PV)

- Reel Around the Fountain

- This Chaming Man

- Hand in Glove

- Suffer Little Children

- That Joke Isn't Funny Anymore

- Barbarism Begins at Home

- The Boy with the Thorn in His Side

- There Is a Light That Never Goes Out

- Some Girls Are Bigger Than Others

- Stop Me If You Think You've Heard This One Before

- Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

- Heaven Knows Im Miserable Now.

- This Charming Man

- How Soon Is Now?

- The Smithsのエピソード・逸話

- 頑なにThe Smithsの再結成を断り続けるモリッシーとジョニー・マー

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)