The Smiths(ザ・スミス)とは、1982年にイギリスのマンチェスターで結成されたロックバンド。結成から解散までの実質的な活動期間は5年と短いものの、モリッシーの紡ぐ暗くひねくれた歌詞とジョニーの職人的なギターサウンドによって、当時のイギリスの若者に熱狂的に支持され、イギリスにおける80年代ネオアコシーンで欠かす事のできない存在となった。1980年代のイギリスのインディーミュージックシーンにおいてもっとも偉大なバンドと評され、1987年の解散までに4枚のアルバムをリリースしている。

The Smiths(ザ・スミス)の概要

The Smiths(ザ・スミス)は、1982年にイギリス北部の都市、マンチェスターで結成されたロックバンド。1983年にレコードレーベル「ラフ・トレード」と契約し、シングル「ハンド・イン・グローヴ」をリリースしてデビューするが売上は芳しくなかった。しかし、続くシングル「ジス・チャーミング・マン」と「ホワット・ディファレンス・ダズ・イット・メイク?」がUKシングルチャートの25位と12位に浮上したことで徐々に注目を集め、実質3枚のシングルとライブのみの実績で、この年のNME誌の読者投票でブライテストホープ(最優秀新人)に選ばれた。結成から解散までの実質的な活動期間は1982年から1987年の5年間と短く、『ハットフル・オブ・ホロウ』や『ワールド・ウォント・リッスン』といったコンピレーションアルバムを除くと、その間リリースされたオリジナルアルバムは4枚のみであった。

シングルとしてリリースされた楽曲は十数曲あり、それらのいずれもがモリッシーの内省的、かつ自虐的な歌詞と、それとは真逆なジョニー・マーの手掛ける繊細な曲とアレンジによって構成された、他のアーティストにはない独特の世界で聞く者を魅了。当時の音楽シーンの主流とは全く異なるアプローチが徐々に熱狂的なファンを生み、後のブリットポップ・ムーヴメントの立役者となる。オルタナティブ系アーティストやギターポップ、パワーポップに至るまで、後進のミュージシャンたちに強い影響を及ぼしている。

作品には、社会問題をテーマにしたものも多いが、「心の揺れ」を鋭い切り口で捉えた楽曲も多く、多くのファンから支持されている。

The Smiths(ザ・スミス)の活動経歴

結成

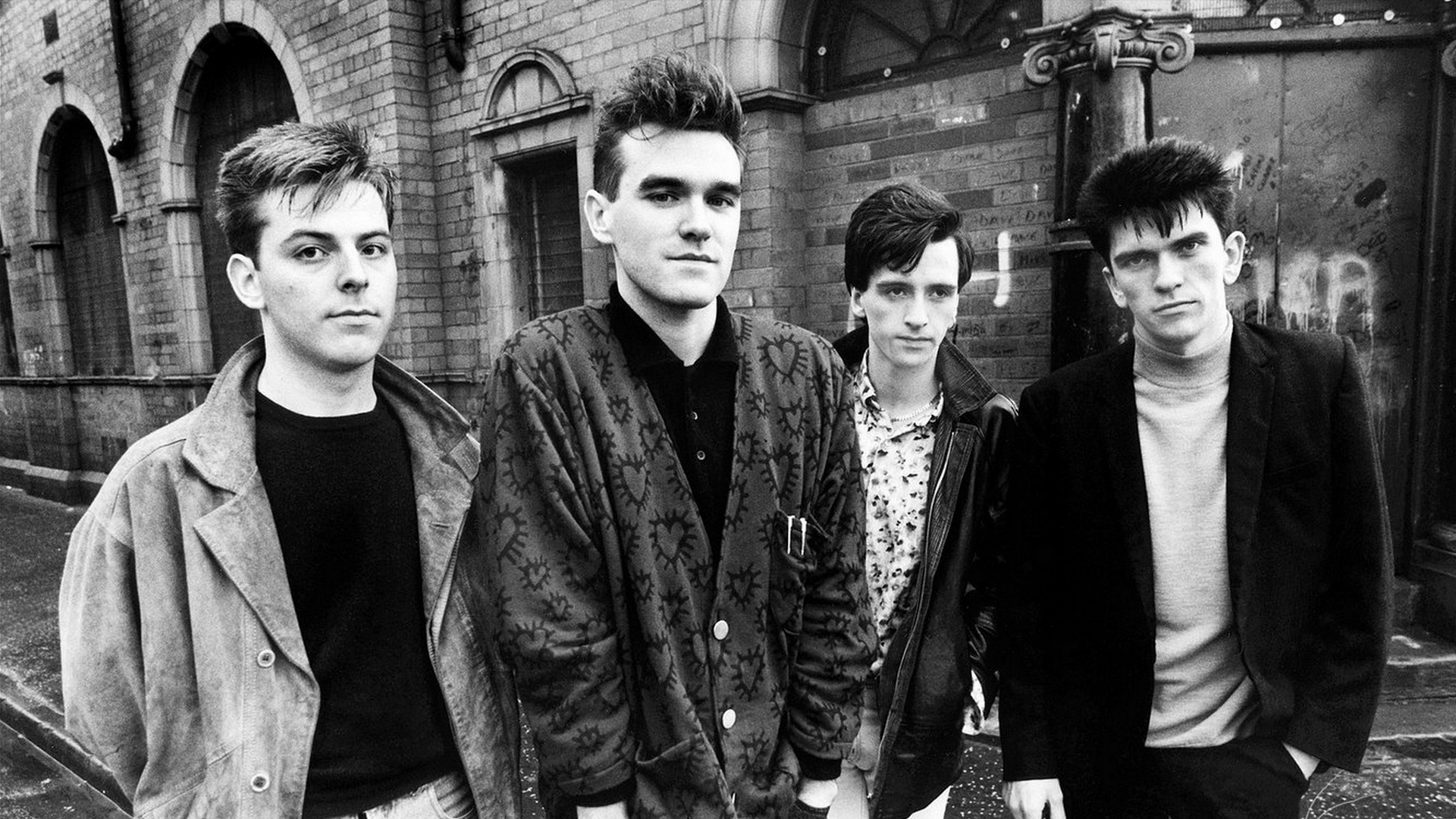

左からアンディ、モリッシー、ジョニー、マイク。

1978年8月31日、モリッシーはマンチェスターのアポロシアターで行われていたパティ・スミスのライブを見に行った際に、友人を介して当時14歳だったジョニー・マーと出会った。

1982年5月、いくつかのバンドに参加し、既にギタリストとして一定の地位を築いていたジョニー・マーは新しいバンドを組むことを決め、モリッシー宅を訪れた。モリッシーはこの当時フリーライターとしてアメリカのパンクバンド、ニューヨーク・ドールズのファンクラブを立ち上げ会報を書いていた。読者でもあったジョニー・マーはモリッシー宅の玄関先で一緒にバンドを組む提案をした。2人はお互いに音楽の趣味も合うことがわかり、翌日モリッシーがジョニーに電話をかけ、バンドを組むことを了承した。

数日後、モリッシーとジョニーは初めて一緒にスタジオに入った。オリジナル曲や60年代のバンドのコピー曲など数曲をカセットレコーダーに録音した。オリジナル曲はモリッシーが歌詞を書き、ジョニーが曲をつけた。

1982年の夏の終わり頃にモリッシーがユニット名を「The Smiths」(ザ・スミス)と名付けた。のちにインタビューで名付けた理由について、「スミスという名前は最もありふれた名前で、そんな世界中のありふれた人々が目立つべきだ、と考えたから」と語っている。

その後も何度かスタジオに入ったあと、オーディションを行い、数回のメンバーチェンジを経て、ドラマーにマイク・ジョイス、ベーシストとしてジョニーの旧知の知人であるアンディ・ルークが加入した。

1982年12月、EMIレコードに送るデモテープを作るためにスタジオに入り、「What Difference Does it Make?」、「Handsome Devil」、「Miserable Lie」の3曲をレコーディングしたが、EMIからは何の返事も得ることが出来なかった。

ラフ・トレードとの契約

イギリスのMEADOWSでのライブのワンシーン

EMIとの契約を果たせなかったバンドはデモテープを持ってロンドンを訪れ、インディーレーベルである「ラフ・トレード」の創始者ジェフ・トラビスに会いに行った。この場では契約には至らなかったが、ジェフはデモテープにあった曲「Hand in Glove」をシングル曲としてリリースすることを約束した。モリッシーはシングルのアートワークにジム・フレンチという写真家が撮影した同性愛的なイメージを醸し出す写真を使用するように主張した。このシングルは1983年5月にリリースされ、イギリスのシングルチャートには入らなかったがまずまずの売り上げを記録した。その後、有名ラジオ番組のプロデューサーであったジョン・ウォルターという人物が企画したライブに出演し、ジョンに高い評価を得た。ジョンはスミスに対して、「どんなバンドにも似ていない特別なサウンドで、彼らがどんな音楽を聴いてきたか想像がつかない。」と述べた。これが機会となり、スミスはラジオの音楽セッション番組に呼ばれてバンドとして初めてインタビューを受け、ニュー・ミュージック・マガジン誌にも掲載された。

その後、ジェフに認められラフ・トレードとの契約に成功する。バンドはファーストアルバム制作のため東ロンドンにあるエレファント・スタジオに行った。アルバムのプロデュースはジョン・ポーターという人物が行った。

先行してリリースされたシングル「This Charming Man」、「What Difference Does It Make?」はイギリスのシングルチャートでそれぞれ、25位と12位を記録する。さらに、当時のイギリスミュージックシーンは、ニューロマンティックに代表されるような「トゥーマッチな」ファッションが主流であったものの、普通のTシャツやジャケットやジーンズ姿でライブをする飾り気の無さも話題となり、熱心なファンを獲得してカルト的な人気を得るようになっていく。ここまでリリースした3枚のシングルの売り上げと、ライブでの人気、実績が決め手となって、同年のNME(ニューミュージカルエクスプレス)誌上の読者投票で最優秀新人賞(ブライテストホープ)に選ばれた。

1stアルバム『The Smiths』

1984年、バンドはデビューアルバム『The Smiths』をリリースし、本作はイギリスアルバムチャートで2位を獲得した。収録された「Reel Around the Fountain」と「The Hand That Rocks the Cradle」の2曲は小児性愛を歌っているとタブロイド紙に非難された。

1984年5月にはザ・チューブという音楽番組に出演し、パフォーマンスを行った。

同年にアルバム未収録曲「Heaven Knows I'm Miserable Now」、「William, It Was Really Nothing」の2曲をリリースし、この曲のプロデューサーとエンジニアを務めたステファン・ストリーツとはその後もバンドとの関係を持つようになった。

その後、B面曲や初期にレコーディングした曲を集めたコンピレーションアルバム「Hatful of Hollow」をリリースし、1984年の活動を終えた。

2ndアルバム『Meat Is Murder』

1985年に入るとバンドはセカンドアルバム『Meat Is Murder』のレコーディングに入った。この作品は前作に比べより自己主張的で政治的なものであり、タイトルトラックが菜食至上主義を表していたり、共産主義について歌った曲が収録されていたりする。バンドのサウンドも変化に富み、ジョニーがロカビリー風のリフを弾いたり、アンディがファンクを想起させるフレーズを弾いたりしている。

本作「Meat Is Murder」はコンピレーション作品を除くとバンドにとって唯一イギリスチャートで1位を獲得した作品である。2003年にはローリング・ストーン誌が選ぶ最高の500枚で295枚目に選出されている。

モリッシーはこの頃のインタビューでは政治的な主張を繰り返していた。彼の主張の標的は当時のサッチャー政権からイギリスの君主制、チャリティーグループのバンド・エイドにまで及んだ。

本作からリリースされたシングルは「That Joke Isn't Funny Anymore」トップ50位入りも叶わなかったが、続いてリリースしたアルバム未収録シングル「Shakespeare's Sister」はシングルチャート26位を獲得した。

3rdアルバム『The Queen Is Dead』

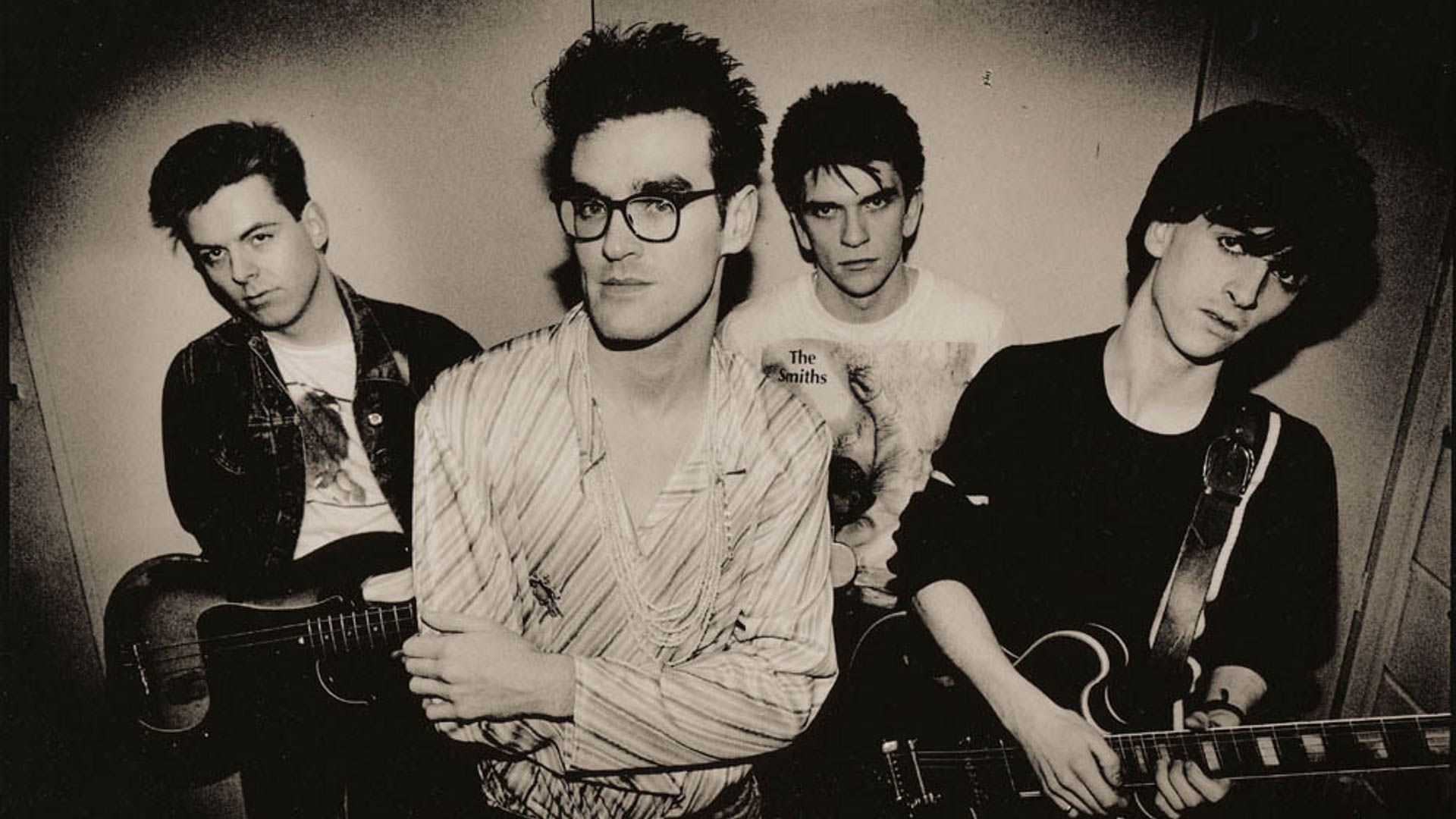

The Smiths(ザ・スミス)のライブ写真

1985年、バンドは次のスタジオアルバム『The Queen Is Dead』のレコーディングと並行して、アメリカとイギリスをまわる大規模なツアーを行っていた。同作は1986年6月にリリースされ、イギリスのアルバムチャートで2位を記録した。ただ全てがうまくいっていたわけではなく、アルバムは実際、1985年11月に完成していたにも関わらず、ラフ・トレードとの揉め事によりリリースを7ヶ月あまり延期にさせられたり、ジョニーが過密なツアーやレコーディングスケジュールに辟易とし始めていた。そうしている間に、アンディがヘロイン使用のため、バンドを解雇されてしまった。

アンディの代わりに元アズテック・カメラのクレイグ・ガノンがベーシストとして加入した。しかし、アンディが2週間あまりでバンドに復帰した。クレイグはリズムギターにスイッチし、バンドに残った。5人組となったバンドはシングル「Panic」、「Ask」をリリースし、それぞれイギリスシングルチャートで11位、14位を獲得した。5人組でイギリスツアーも行ったが、1986年10月にクレイグはバンドを去っている。

4thアルバム『Strangeways, Here We Come』のリリースと解散

1987年、シングル「Shoplifters of the World Unite」がリリースされ、イギリスのシングルチャートで12位を獲得した。この頃、2枚目のコンピレーションアルバム「The World Won't Listen」をリリースした。アルバムタイトルはモリッシーのバンドのメインストリームでの認知度の無さに対するフラストレーションを当てたものである。同年4月にはシングル「Sheila Take a Bow」をリリースし、バンド史上2作目のシングルトップ10にランクインした。「The World Won't Listen」を海外市場向けに編集した別のコンピーレーションアルバム「Louder Than Bombs」がアメリカでリリースされた。

リリース的な成功が続いていくにも関わらず、バンド内、主にモリッシーとジョニーの間の様々な緊張感はバンドを切り裂いていっていた。ニュー・ミュージック・マガジンがバンドの不和を報じると、同年6月にジョニーはバンドを去ってしまう。ジョニーはこのNMEの記事はモリッシーが他のミュージシャンと作業する自らを妬んで書かせた物だと考え込み、最終的にバンドからの脱退を決めたと言われている。

イギリスのインディーバンド、イースターハウスの元ギタリストであるアイバー・ペリーがジョニーの代役として加入し、レコーディングに臨んだが、完成することはなかった。アイバーは"誰もジョニー・マーの代役を望んでいない"という雰囲気がとても居心地が悪かったとのちに語っている。

そして4枚目のアルバム「Strangeways, Here We Come」をなんとか完成させ、解散に至る。

ジョニーが別のアーティストとコラボレートすることがモリッシーをイライラさせ、ジョニーはそのモリッシーの60年代ポップミュージックへの傾倒や音楽的柔軟性のなさにイライラしていた。これらが重なり合いお互いの中に亀裂が入ってしまった。

「Strangeways, Here We Come」はイギリスのチャートで最高2位を記録した。アメリカビルボードチャートでは55位にランクインするなど、バンド全作品のなかでアメリカで一番アルバムとなった。批評家からはあまりいい評価を得なかったが、モリッシーとジョニーは今作をファイヴァリットとして挙げている。

バンド解散以降のキャリア

バンド解散後、モリッシーはソロでの活動を始めた。そして1988年5月に「Viva Hate」をリリースし、同作はイギリスで1位を獲得した。この成功により、モリッシーはソロアーティストとしてキャリアを幸先よく迎えた。

ジョニーはバンド解散から2年後の1989年に音楽シーンに戻り、ニュー・オーダーのバーナード・サムナー、ペット・ショップ・ボーイズのニール・テナントと共に"エレクトロニック"というグループを結成した。"エレクトロニック"は結成から10年間で3枚のアルバムをリリースした。ジョニーはバンド"ザ・ザ"のメンバーでもあった。"ザ・ザ"には1989年から93年まで在籍し、2枚のアルバムをリリースした。その他にもセッションミュージシャンとしてブライアン・フェリーやブラック・グレイプ、トーキング・ヘッズやベックなどと共作した。

2000年には別のバンド、ジョニー・マー・アンド・ザ・ヒーラーズを結成した。2002年にはオアシスのアルバム「Heathen Chemistry」にギタリストとして参加した。2008年にはインディーバンド、ザ・クリブスと共作を始め、2011年4月ごろまでメンバーとして在籍していた。2013年と2014年にはソロアルバムをリリースしている。

アンディとマイクはバンド解散後も一緒に作業を続け、ツアーを行ったり、シングルをリリースしたりしていた。2007年に彼らはスミスに関するドキュメンタリーDVDをリリースしている。このDVDにはモリッシー、ジョニーはもちろん、スミスの音楽も一切流れない作品になっている。

その後もアンディとマイクは個人のキャリアを追求し、マイクは1990年にバンド、スウェードとレコーディングを行い、1990年から91年にかけてパンクバンド、バズコックスとツアーを行う。92年にはジョン・ライドンとのツアーも行っている。

アンディはモリッシーのB面のソロ曲を提供したり、バンド、キリング・ジョークやイアン・ブラウンとのレコーディングも行っている。2007年にはピーター・フックとマニという2名のベーシストとともにフリーベースというバンドを結成する。この2010年まで活動を行い、一枚アルバムをリリースしている。

The Smiths(ザ・スミス)のメンバー

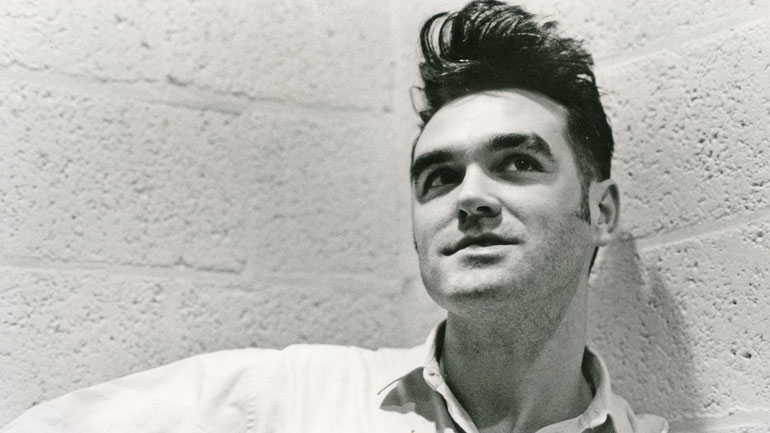

Morrissey(モリッシー)

1959年5月イングランド生まれのシンガーである。本名スティーブン・パトリック・モリッシー。

音楽ジャーナリストとして自身のキャリアをスタートし、1982年にジョニー・マーとザ・スミスを結成する。

嘲笑的でウィットに富んだ歌詞と独特な風貌によってザ・スミスを牽引した。

1987年にバンドが解散した後は、現在までソロシンガーとして活動している。

タグ - Tags

目次 - Contents

- The Smiths(ザ・スミス)の概要

- The Smiths(ザ・スミス)の活動経歴

- 結成

- ラフ・トレードとの契約

- 1stアルバム『The Smiths』

- 2ndアルバム『Meat Is Murder』

- 3rdアルバム『The Queen Is Dead』

- 4thアルバム『Strangeways, Here We Come』のリリースと解散

- バンド解散以降のキャリア

- The Smiths(ザ・スミス)のメンバー

- Morrissey(モリッシー)

- Johnny Marr(ジョニー・マー)

- Andy Rourke(アンディ・ルーク)

- Mike Joyce(マイク・ジョイス)

- The Smiths(ザ・スミス)のディスコグラフィー

- オリジナルアルバム

- The Smiths

- Meat Is Murder

- The Queen Is Dead

- Strangeways, Here We Come

- The Smiths(ザ・スミス)の代表曲とミュージックビデオ(MV/PV)

- Reel Around the Fountain

- This Chaming Man

- Hand in Glove

- Suffer Little Children

- That Joke Isn't Funny Anymore

- Barbarism Begins at Home

- The Boy with the Thorn in His Side

- There Is a Light That Never Goes Out

- Some Girls Are Bigger Than Others

- Stop Me If You Think You've Heard This One Before

- Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

- Heaven Knows Im Miserable Now.

- This Charming Man

- How Soon Is Now?

- The Smithsのエピソード・逸話

- 頑なにThe Smithsの再結成を断り続けるモリッシーとジョニー・マー

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)