ただのSFとして考えられない痛烈な風刺映画

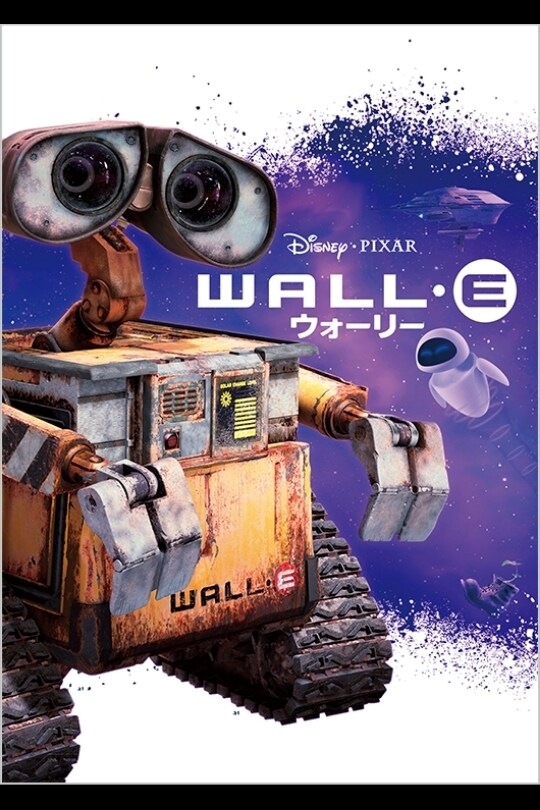

2008年公開の、色あせないPixarの名作である。2100年頃、ごみに溢れ荒廃した世界でもはや地球での暮らしは不可能と悟った人間たちが宇宙船で去った後、700年もの間、孤独にかつ健気にごみを処理し続けるウォーリーの姿にまず惹き込まれる。そんなウォーリーの前に現れた、同じロボットではあるが見た目も性能も段違いに最新鋭のイヴ。前半はこの2人の交流が丁寧に描かれており、会話等がないからこそ画面から目が離せない。そして、もはや生命の維持など不可能とされていた地球で芽吹いた新たな命をイヴが認識してからストーリーは動き始める。

ウォーリーがイヴを追いたどり着いた宇宙船では、人間がロボットの恩恵を受けて生きていた。この人間の姿が映画の中で最も強烈だった。コンピュータ制御され動く椅子に乗って移動したり、食べたいものを食べたいときに食べることが可能となったために、人間の運動能力はほぼ無に等しくなりコンピュータにより生かされている状態にあると感じた。不健康そうな体、新たに表示される情報にくぎ付けとなる人々、能動性を失った依存状態にも危機感をおぼえない、むしろ違和感すら感じない社会の形が気味悪く思われてしまった。だからこそ、ロボットにすべて委ねておく楽な生き方ではなく、船長が故郷の復興という道を選択した際にひどく感動した。古い映画と侮ることなかれ。むしろ廃棄問題など多くの課題に直面している現代人こそ見るべき作品だろう。

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)