砂糖菓子の中身は文字通りの弾丸だった

小説を読む上での醍醐味でもある読後の余韻。私が読んだ作品群の中でも、この作品は特にその点において特異であったと記憶しています。

この作品の語り部は“山田なぎさ”という少女。彼女は家庭や学校における自らの境遇、また社会における自らの『子供』という立場に見切りをつけ、悟った風な態度をとっているいかにもな中学生です。

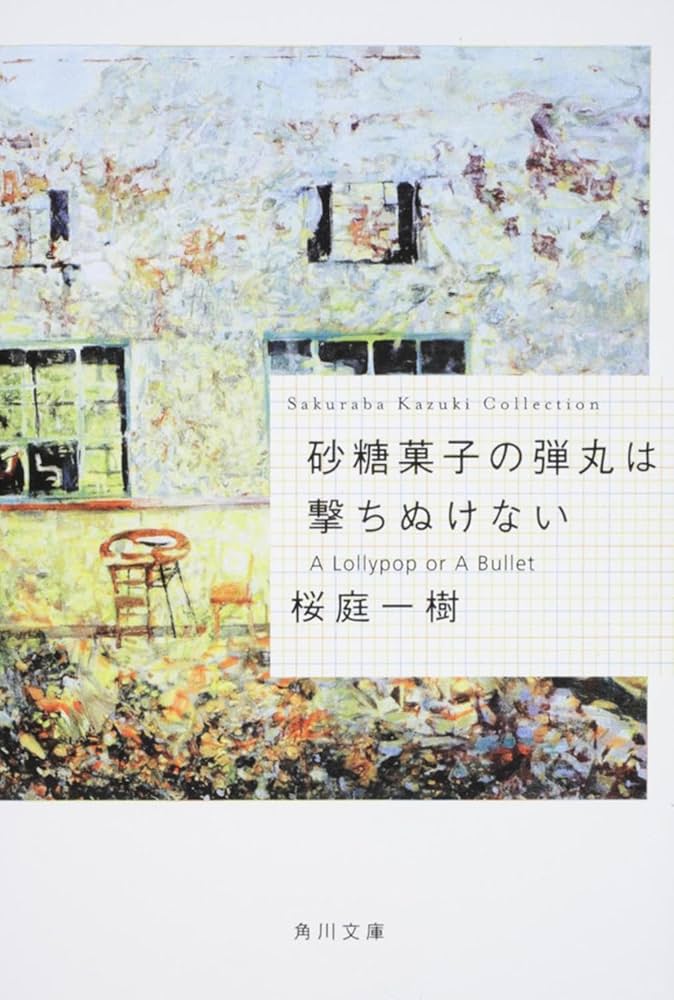

そんな彼女が出会うことになるもう一人の少女こそ、この作品のタイトルにもある『砂糖菓子の弾丸』こと“海野藻屑”。

この二人の不思議な関係性というのがこの作品の魅力の一つであり、また後の展開にも大きな影響を与えているように思います。友達なようでもあり、仲間なようでもあり、しかし時折それ以上のつながりが感じられたりするような、そんな関係です。

そして何より、この作品の空気感を形作っているのが開幕の一ページです。

新聞記事の形で提示される残酷な事実。それが冒頭に置かれているのは、まず我々読者が単なる傍観者に過ぎないということを思い知らせるためであるように感じます。

世の中においてそう珍しいことでもないその客観的な事件は、この物語を読むことで明確な惨劇に変化します。その感覚は『小説』というフィクションの枠には収まりきらないような、読者のリアルを侵食してくる深く鋭利な感覚なのです。

一人称視点で描かれるからこその読後の余韻。それはただ鬱屈しているだけではなく、かと言って清涼感に満ちたものでもない。不思議な、と言うと非常な程に月並みで、しかしそれ以外にどう形容して良いのか考えあぐねてしまうような感覚です。

是非とも、ご自分の目で見届けることをお勧めいたします。

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)