学生時代の勉強を振り返ってみると、嫌な思い出ばかり蘇るかもしれません。あの頃は面倒だった勉強も、大人になってからやり直してみるとなぜだか超面白いもの。特に「古文」は、学生時代とは違ったさまざまな経験をして、教養を身につけてから読み返すと……今なら「なるほど~!」と頷きたくなる内容ばかり。

大人におすすめ古文作品1、上田秋成「盗人入りし後」

上田秋成によるこの作品は、主人公が朝目覚めて盗人(どろぼう)が入られたことに気付くシーンからはじまっていきます。

寝ている間にどろぼうが入ったとあって、主人公は当然慌てるのですが、このどろぼうはちょっと変わった人物でした。

なんと「盗みに入ったけれど、まずしい家だったのでやめた」と置手紙を残していくのです。

さらに「むしろ何かあげたい気持ちになったけれど、あげられるものはなにもないので」と、テーブルの上にあった詠み途中の和歌に、続きを添えてくれていました。

ユーモアと情緒の双方に魅力のある一編です。

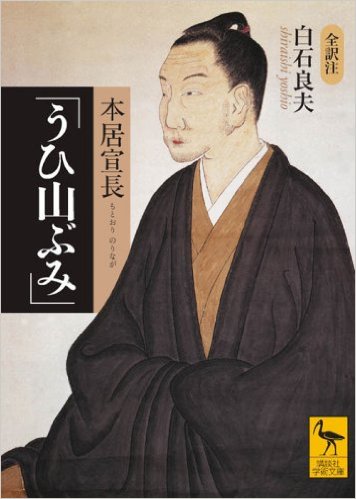

大人におすすめ古文作品2、本居宣長「うひ山ぶみ」

「うひ山ぶみ(ういやまぶみ)」は、本居宣長による学問に対する教えが説かれた書です。

いくつかの教科書や参考書に共通して載っている内容は、簡単に言えば「どんな人でも努力すれば勉強ができるようになるんだよ!」ということ。

「勉強はしなきゃいけないんだけど、時間がないんだよね~」

「興味はあるしやってみたいけど、今更やりはじめてもねぇ……」

「才能ないし、頭の作りも違うから勉強なんかしてもムダ」

そう思って勉強から逃げてきた人にとっても、学ぶことには価値があると説いています。

また、学ぶ上では「こうすればいい」「これをやれば必ず身につく!頭がよくなる!」というようなやり方はありません。

コツコツと少しずつでも努力して続けることこそが、必ず身につく正しいやり方である、と語られています。

なぜ、古文は大人になってから読むと「楽しい」のか?

古文はその言い回しから、幼い時代に読んだとしても、説教臭い印象がどうしても強くなってしまいます。

学生時代に、それらを「授業」「テスト」「宿題」として半強制的に読まされれば、「もういいよ!」と思いたくなるもの。

一方、内容は何百年にも渡って語り継がれる「世の常」や「人間の真理」のため、人生経験を積み重ねるごとに「確かに!」「分かる!」「これ、似たようなこと思った!」といった共感が生まれます。

学生時代と比べて考え方にも余裕が生まれてから、改めて教科書の内容を再読してみると良い出会いがあるかもしれませんね。

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)