ネット上の「怖い画像」などでもはや定番になっている「日本人形」。「髪が伸びる」「呪われそう」「夜中に歩き回りそう」などといわれのない中傷を受けていますが、そもそも何故日本人形を怖いと感じてしまうのでしょうか?謎に迫ってみました。

市松人形の歴史

日本人形は江戸時代、武家の女性が嫁ぐ時に

お嫁入り道具として扱われてきました。もともとは

厄除けの身代わりの意味もあったようです。

皆さんがよくご存知のおかっぱ頭の少女人形は

「市松人形」といって、江戸時代には子供のおもちゃの

代表格でした。名前の由来は諸説あり、江戸中期の

歌舞伎役者・佐野川市松に顔が似ていたからという

説と、市松模様の着物を着せて発売されることが

多かったという説、当時は「市松」という名前の

子供が多かったためという説もあります。

テレビの悪影響!?

70年代に入ると、テレビの怪奇特集などで

「髪が伸びるお菊人形」や「呪いの人形」などが

さかんに紹介されるようになりました。

子供の頃にそういった番組を見たことで恐怖感が

植えつけられ、大人になっても払拭できない場合が

あるようです。

文化的な背景か?

そもそもなぜ日本人形のビジュアルは怖いのでしょうか?

外国人はどう感じるのかというと…

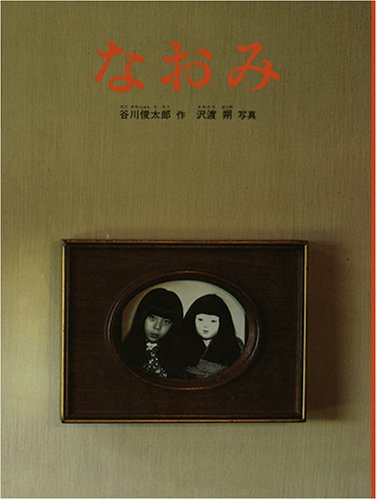

6歳の私と、“私のうまれるずっとまえから私のそばにいた”人形の

「なおみ」。この「ふたり」の交流と別れを通して、子どもの

「時間」を美しく描き出した写真絵本です。

この絵本を読んだ台湾人の反応

この顔怖いよ~>_<

出典: kaola.jp

髪が伸びる理由

① 製作時の、仕上げ忘れ。(粗悪品に多い)

② 半年以上の収納による、髪の毛のよれ。(寝ぐせのようなもの)

③ 髪の毛の変色は、長い年月ではあたりまえです。

絹糸を使用したものが多いので、黒色がだんだん薄くなります。

頭の中に髪の束が折りたたまれているため

もう一つの説としては日本人形やハワイあたりで

お土産として売っている安物の人形の植毛方法は、

仮に人形の髪の長さを10センチにしたい場合は、

その2倍以上の25センチほどの髪を用意し、その中央を糸の輪でくくります。

そして、その輪の部分を人形の頭に空けた穴に植え、

「にかわ」などで固定する、という方法が用いられているそうです。

これにより、実際は20センチ以上ある髪が二つ折りになって

植わっているため、見た目は10センチくらいにしか見えないそうです。

そしてこの植毛方法の場合、「にかわ」が古くなったり、

接着のやり方がずさんだったりすると、人形の頭を撫でたり、

髪をクシで梳いたりして髪を引っ張ると、中央付近で

くくられていた髪が輪からどんどん抜けていって、

結果として不揃いの伸びた髪に見えるそうです。

それでもやはり怖い…それは何故か?

私は、「人形はこわい、魂が宿っている」などということはない、ということを証明したかったのだが、実は、証明すべきなのは、なぜ、人間はそのように思うのか、なぜ「人形はこわい」と思われているのか、なぜそのように思う人間がいるのか、ということなのかもしれない。

ロボットでいう(不気味の谷現象)に似てますね。

これは生物ではない人工的なもので、本物の生物に近いが完璧ではない。

リアルすぎて怖いというものは、心理学的に嫌気を感じるものなのです。

逆にリアルすぎないものは、嫌気を感じる事が少ないです。

※画像はキモいといわれているロボット「CB2」

この「リアルさ」がいかにもな「日本人の子供」

っぽさがあるのに、作り物じみているところが

“怖い”の正体なのかもしれません。

「怖くない」工夫

今でも市松人形は、お雛様や五月人形などを「お出迎え」

するという意味を込めて、ひな壇などの隣に

飾るために需要があります。顔立ちや髪型も

現代風にして、より親しみやすく怖くないようにと

工夫されるようになりました。

髪型も表情も、ちょっと今どき?の柔らかい感じです。

![RENOTE [リノート]](/assets/logo-5688eb3a2f68a41587a2fb8689fbbe2895080c67a7a472e9e76c994871d89e83.png)